No.108 都営5300形 青物横丁〜羽田空港国内線ターミナル

今回はエアポート急行です。蒲田から空港線内は各駅に停車する。

ー都営5300形ー

車両冷房化などによるサービス向上と老朽化した5000形の置き換えを目的 に1991年(平成3年)3月31日から営業運転を開始した。

MT比4M(電動車)4T(付随車)構成の8両編成27本計216両が在籍する。

前面は傾斜した流線型で左右非対称のデザインとし、正面にはプラグドアの非常扉を設置した。行先表示器には都営地下鉄の車両で初めてLED式を採用した。表示器の左右には丸い通過標識灯が設置されている。

アルミニウム合金製車体であるが、大形押し出し形材を多く使用して、車両の軽量化を図っている[1]。車体塗色は、白(アーバンホワイト)を基調に、赤(レッド)と茶(ダークブラウン)の帯が巻かれている。側面の行先表示器と車側灯の周囲は黒く塗装して一体に見えるようにしている。車体側面は客用ドアが片側3か所、側窓は扉間の2連窓が下降式、車端側は単窓で固定式である

No.108 都営5300形 青物横丁〜羽田空港国内線ターミナル

今回はエアポート急行です。蒲田から空港線内は各駅に停車する。

ー都営5300形ー

車両冷房化などによるサービス向上と老朽化した5000形の置き換えを目的 に1991年(平成3年)3月31日から営業運転を開始した。

MT比4M(電動車)4T(付随車)構成の8両編成27本計216両が在籍する。

前面は傾斜した流線型で左右非対称のデザインとし、正面にはプラグドアの非常扉を設置した。行先表示器には都営地下鉄の車両で初めてLED式を採用した。表示器の左右には丸い通過標識灯が設置されている。

アルミニウム合金製車体であるが、大形押し出し形材を多く使用して、車両の軽量化を図っている[1]。車体塗色は、白(アーバンホワイト)を基調に、赤(レッド)と茶(ダークブラウン)の帯が巻かれている。側面の行先表示器と車側灯の周囲は黒く塗装して一体に見えるようにしている。車体側面は客用ドアが片側3か所、側窓は扉間の2連窓が下降式、車端側は単窓で固定式である 都営6300形 新丸子〜目黒

東急目黒線内で録音。神奈川県日吉〜東京都目黒〜東京都西高島平間で運転されています。

ー都営6300形についてー

車体は軽量ステンレス製車体であり、JR東日本の209系車両向けに開発された2シート貼り合わせ工法を採用している 。連結妻はビード構造の外板とし、妻面窓を設けた。車体には三田線のラインカラーであるブルーのラインと東京都交通局の情熱を表す赤のラインを巻いている。

先頭部はFRP成形品として、ステンレス色の塗装を施している。フロントガラスは大形の曲面ガラスを使用しており、前面は地下鉄線内における非常口としてプラグドアが設置され、緊急脱出用のハシゴが用意されている。外観デザインは「スピード感」「近未来」「ハイテクイメージ」をテーマとしたものである 。前面下部にはスカートを装着した。

落成時より乗り入れ先の東急目黒線、駅施設を共有する東京メトロ南北線と合わせて将来の8両化を見据えた設計となっている。このため、運転台をはじめATC装置やATO装置を使用したワンマン運転への各種準備もされていた。

現在は全編成が三田線のホームゲート連動機能およびホーム上の監視カメラからのミリ波映像受信装置および車上ITV(車上モニター画面)を装備している関係で、ホームモニターの視認性を確保するため、プラグドアや助士側も含めてフロントガラスの上方にスモークフィルムが貼り付けされている

都営6300形 新丸子〜目黒

東急目黒線内で録音。神奈川県日吉〜東京都目黒〜東京都西高島平間で運転されています。

ー都営6300形についてー

車体は軽量ステンレス製車体であり、JR東日本の209系車両向けに開発された2シート貼り合わせ工法を採用している 。連結妻はビード構造の外板とし、妻面窓を設けた。車体には三田線のラインカラーであるブルーのラインと東京都交通局の情熱を表す赤のラインを巻いている。

先頭部はFRP成形品として、ステンレス色の塗装を施している。フロントガラスは大形の曲面ガラスを使用しており、前面は地下鉄線内における非常口としてプラグドアが設置され、緊急脱出用のハシゴが用意されている。外観デザインは「スピード感」「近未来」「ハイテクイメージ」をテーマとしたものである 。前面下部にはスカートを装着した。

落成時より乗り入れ先の東急目黒線、駅施設を共有する東京メトロ南北線と合わせて将来の8両化を見据えた設計となっている。このため、運転台をはじめATC装置やATO装置を使用したワンマン運転への各種準備もされていた。

現在は全編成が三田線のホームゲート連動機能およびホーム上の監視カメラからのミリ波映像受信装置および車上ITV(車上モニター画面)を装備している関係で、ホームモニターの視認性を確保するため、プラグドアや助士側も含めてフロントガラスの上方にスモークフィルムが貼り付けされている No.106 東急5050系 池袋〜渋谷

今回は東京メトロ副都心線内で録音しました。

ー東急5050系についてー

東急5050系は、2004年4月に東急東横線に登場した車両です。

先行の田園都市線5000系と同様(人と環境に優しい車両」をコンセプトに開発されました。

ホームと扉との段差を在来車より縮め、吊り手の一部と荷棚を低くするなどのバリアフリー化を図り熱線吸収・紫外線カットガラスの採用や冷房効率の向上などアメニティも充実しています。

また、東急では初めてとなる情報案内用の液晶ディスプレイも客扉上に設置しています。

車両本体はJR東日本E231系をベースとし、部品の共通化などでコストダウンを図っています。

これらを特徴とする東急5050系は、新世代の通勤車両として、特急・急行・各停の全ての運用に8両編成で活躍しています。

2015年6月には東武ATC使用区間拡大に伴い、非対応の5151F~5154FにサークルKマークが貼られました。

No.106 東急5050系 池袋〜渋谷

今回は東京メトロ副都心線内で録音しました。

ー東急5050系についてー

東急5050系は、2004年4月に東急東横線に登場した車両です。

先行の田園都市線5000系と同様(人と環境に優しい車両」をコンセプトに開発されました。

ホームと扉との段差を在来車より縮め、吊り手の一部と荷棚を低くするなどのバリアフリー化を図り熱線吸収・紫外線カットガラスの採用や冷房効率の向上などアメニティも充実しています。

また、東急では初めてとなる情報案内用の液晶ディスプレイも客扉上に設置しています。

車両本体はJR東日本E231系をベースとし、部品の共通化などでコストダウンを図っています。

これらを特徴とする東急5050系は、新世代の通勤車両として、特急・急行・各停の全ての運用に8両編成で活躍しています。

2015年6月には東武ATC使用区間拡大に伴い、非対応の5151F~5154FにサークルKマークが貼られました。 No.105 東急5000系 溝の口〜三軒茶屋

中央林間〜渋谷〜押上〜久喜、南栗橋の区間で運用されています。

ー東急5000系についてー

5000系は「人と環境に優しい車両」を設計コンセプトに2002年5月に登場しました。

ホームと車両の出入口の段差縮小や吊り手の一部と荷棚を低くするなどバリアフリー化を図るとともに、窓ガラスへの熱線吸収・紫外線カットガラスの採用、冷房効率のアップなど、アメニティーも向上しています。

東急初のドア上部に停車駅や乗換案内を表示する液晶ディスプレーを設置、利便性向上に努めた車両です。

JR東日本と東急車輛輌製造が共同開発した通勤形量産車両E231系をベースとして部品を共通化するなど、コストダウンを図り、各機器の低騒音化と集約による軽量化により、8500系に比べ、使用電力を約40%削減しています。

No.105 東急5000系 溝の口〜三軒茶屋

中央林間〜渋谷〜押上〜久喜、南栗橋の区間で運用されています。

ー東急5000系についてー

5000系は「人と環境に優しい車両」を設計コンセプトに2002年5月に登場しました。

ホームと車両の出入口の段差縮小や吊り手の一部と荷棚を低くするなどバリアフリー化を図るとともに、窓ガラスへの熱線吸収・紫外線カットガラスの採用、冷房効率のアップなど、アメニティーも向上しています。

東急初のドア上部に停車駅や乗換案内を表示する液晶ディスプレーを設置、利便性向上に努めた車両です。

JR東日本と東急車輛輌製造が共同開発した通勤形量産車両E231系をベースとして部品を共通化するなど、コストダウンを図り、各機器の低騒音化と集約による軽量化により、8500系に比べ、使用電力を約40%削減しています。 No.104 東急5050系 渋谷〜多摩川

急行で録音。お盆の昼に乗車したが、意外と乗車していました。

ー東急5050系ー

231系を基本とした20m級車体4扉構造の軽量ステンレス車体であるが、車体幅については、地下鉄乗り入れのため裾絞りなしの2,770mmとした。また、車両床面高さを3000系の1,150mmよりも20mm低い1,130mmとしてプラットホームとの段差を解消した。

前面形状は運転台部分を車体中心部分まで拡大し、非常扉を前面向かって左側へオフセットした、9000系以来の左右非対称構造とされている。19mm厚の衝突柱および6mmまたは4.5mm厚のステンレスで構成し、これをFRP成形品で覆う構造である。前面隅柱部には後退角が設けられ、また前後方向に緩やかな傾斜を設けた構造を採用したことにより、前面が切妻であった従来の車両と比較して地下駅進入時の列車風を低減した。非常扉はプラグドア式で、車内側裏面に非常階段を設置している。

車体断面は車両限界、工法と広幅の雨樋の関係から台枠部から上に行くに従ってわずかに内側へ傾斜している。床下機器は基本的に車体横梁に直接吊り下げ、機器のつり枠を廃止して軽量化を図っている。一部車両の床下側面には非常用の折りたたみ式階段を設置した。

扉間隔は5101Fでは3,500mm(E231系は3,640mm)としたが、5102F以降は「通勤・近郊電車の標準仕様ガイドライン」に準拠した3,520mmに設計変更された。車体幅は5101Fが3000系までの従来車と同じ2,770mmであるのに対して、5102F以降および5080系は2,778mm、さらに5050系については東横線において縮小限界を採用し、建築限界と車両限界の間隔を190mmとすることによって車両限界幅を2,820mmに拡大した上で2,798mmとわずかではあるが拡大しており、定員も増加している。

車外の車両番号(以下「車番」と記す)表記および号車札は、従来車ではステンレスのエッチング板方式であったものをシール式に変更し、号車札受けも廃止された。5000系と5050系の車側表示灯は、1 - 5次車では当初2基の白熱電球を縦に並べた電球式であった。これはLEDの経年に伴う輝度低下を避けるための措置であったが、6次車以降と5080系ではLEDそのものの長寿命化が図られたことからLED式に変更されている。5次車以前の編成についても2007年7月から同年9月にかけて車側表示灯のLED化が実施された。

No.104 東急5050系 渋谷〜多摩川

急行で録音。お盆の昼に乗車したが、意外と乗車していました。

ー東急5050系ー

231系を基本とした20m級車体4扉構造の軽量ステンレス車体であるが、車体幅については、地下鉄乗り入れのため裾絞りなしの2,770mmとした。また、車両床面高さを3000系の1,150mmよりも20mm低い1,130mmとしてプラットホームとの段差を解消した。

前面形状は運転台部分を車体中心部分まで拡大し、非常扉を前面向かって左側へオフセットした、9000系以来の左右非対称構造とされている。19mm厚の衝突柱および6mmまたは4.5mm厚のステンレスで構成し、これをFRP成形品で覆う構造である。前面隅柱部には後退角が設けられ、また前後方向に緩やかな傾斜を設けた構造を採用したことにより、前面が切妻であった従来の車両と比較して地下駅進入時の列車風を低減した。非常扉はプラグドア式で、車内側裏面に非常階段を設置している。

車体断面は車両限界、工法と広幅の雨樋の関係から台枠部から上に行くに従ってわずかに内側へ傾斜している。床下機器は基本的に車体横梁に直接吊り下げ、機器のつり枠を廃止して軽量化を図っている。一部車両の床下側面には非常用の折りたたみ式階段を設置した。

扉間隔は5101Fでは3,500mm(E231系は3,640mm)としたが、5102F以降は「通勤・近郊電車の標準仕様ガイドライン」に準拠した3,520mmに設計変更された。車体幅は5101Fが3000系までの従来車と同じ2,770mmであるのに対して、5102F以降および5080系は2,778mm、さらに5050系については東横線において縮小限界を採用し、建築限界と車両限界の間隔を190mmとすることによって車両限界幅を2,820mmに拡大した上で2,798mmとわずかではあるが拡大しており、定員も増加している。

車外の車両番号(以下「車番」と記す)表記および号車札は、従来車ではステンレスのエッチング板方式であったものをシール式に変更し、号車札受けも廃止された。5000系と5050系の車側表示灯は、1 - 5次車では当初2基の白熱電球を縦に並べた電球式であった。これはLEDの経年に伴う輝度低下を避けるための措置であったが、6次車以降と5080系ではLEDそのものの長寿命化が図られたことからLED式に変更されている。5次車以前の編成についても2007年7月から同年9月にかけて車側表示灯のLED化が実施された。

No.103 相鉄9000系(旧塗装) 大和〜横浜

相鉄9000系で唯一旧塗装で運用中の編成です。海老名〜二俣川間は各駅に停車し、二俣川〜横浜間はノンストップで運転の急行で録音。

ー相鉄9000系ー

老朽化の進む大量の6000系電車を置き換えるために8000系電車と並行して1993年(平成5年)から2001年(平成13年)にかけて10両編成7本(70両)が製造された。

本系列は8000系よりも後に登場しているが、本系列を製造している間にも8000系を引き続き製造し、並行して導入していったことが特筆される。車両の製造は全車両が東急車輛製造が担当しており、それまで新造車を日立製作所のみに発注してきた相鉄としては異例であった。

<車体>

相鉄では従来、屋根上の冷房装置は大きいものを一つだけ乗せる集中式のみ採用してきたが、小さいものを複載せる集約分散式を初めて採用した。先頭車の連結器には車体と同色のカバーをかぶせることによって、車体との一体感を出すなどの視覚的工夫がみられる。

相鉄の従来車と同じく車体はアルミニウム合金製であるが、従来のクリアラッカー塗装に対して、本系列ではカラー塗装されている。基調とする色は白色で当初は純白に近い色のフッ素樹脂系塗料が採用されたが、それが汚れやすいことが判明したため、後に現行の少々グレーがかった色を基調とする塗装へと変更された。

No.103 相鉄9000系(旧塗装) 大和〜横浜

相鉄9000系で唯一旧塗装で運用中の編成です。海老名〜二俣川間は各駅に停車し、二俣川〜横浜間はノンストップで運転の急行で録音。

ー相鉄9000系ー

老朽化の進む大量の6000系電車を置き換えるために8000系電車と並行して1993年(平成5年)から2001年(平成13年)にかけて10両編成7本(70両)が製造された。

本系列は8000系よりも後に登場しているが、本系列を製造している間にも8000系を引き続き製造し、並行して導入していったことが特筆される。車両の製造は全車両が東急車輛製造が担当しており、それまで新造車を日立製作所のみに発注してきた相鉄としては異例であった。

<車体>

相鉄では従来、屋根上の冷房装置は大きいものを一つだけ乗せる集中式のみ採用してきたが、小さいものを複載せる集約分散式を初めて採用した。先頭車の連結器には車体と同色のカバーをかぶせることによって、車体との一体感を出すなどの視覚的工夫がみられる。

相鉄の従来車と同じく車体はアルミニウム合金製であるが、従来のクリアラッカー塗装に対して、本系列ではカラー塗装されている。基調とする色は白色で当初は純白に近い色のフッ素樹脂系塗料が採用されたが、それが汚れやすいことが判明したため、後に現行の少々グレーがかった色を基調とする塗装へと変更された。 No.102 相鉄新7000系 海老名〜二俣川

今回は、相鉄本線の各停区間で録音をしました。新塗装の編成に乗車しました。

ー相鉄新7000系ー

相鉄新7000系は1975年から製造されていた7000系の12次車として製造された車両で1986年から登場しました。前面のデザインを中心にイメージチェンジを図ったため、在来の7000系との差別化をはかり「新7000系」と呼称されています。最初に製造された2本は抵抗制御を採用していましたが、1988年に製造された3本目からはVVVFインバータ制御になりました。さらに4本目では相鉄初の10両貫通編成になりました。最終的に10両編成6本が製造され現在も60両すべてが在籍(2両休車中)しています。また塗装変更が進み、現在は最後に製造された7755×10編成以外が新塗装に改められました。ちなみにこの7755×10編成のうちの2両は試験的にセミクロスシートを採用し、その後の8000系、9000系で本格的に採用されました。

新7000系の付番方法は7000系と同一で4桁で表記される。千の位は全車形式番号の7である。百の位は抵抗制御の電動車が1、VVVFインバータ制御の電動車が3、海老名向き制御(先頭)車は5、横浜向き制御車は7、付随車は6となっている。十、一の位は抵抗制御を採用した最初の2編成が7000系からの続番で製造された番号順に付番されたが、VVVFインバータ制御を採用した3本目の編成からは51以降の番号が製造順に付番された。

No.102 相鉄新7000系 海老名〜二俣川

今回は、相鉄本線の各停区間で録音をしました。新塗装の編成に乗車しました。

ー相鉄新7000系ー

相鉄新7000系は1975年から製造されていた7000系の12次車として製造された車両で1986年から登場しました。前面のデザインを中心にイメージチェンジを図ったため、在来の7000系との差別化をはかり「新7000系」と呼称されています。最初に製造された2本は抵抗制御を採用していましたが、1988年に製造された3本目からはVVVFインバータ制御になりました。さらに4本目では相鉄初の10両貫通編成になりました。最終的に10両編成6本が製造され現在も60両すべてが在籍(2両休車中)しています。また塗装変更が進み、現在は最後に製造された7755×10編成以外が新塗装に改められました。ちなみにこの7755×10編成のうちの2両は試験的にセミクロスシートを採用し、その後の8000系、9000系で本格的に採用されました。

新7000系の付番方法は7000系と同一で4桁で表記される。千の位は全車形式番号の7である。百の位は抵抗制御の電動車が1、VVVFインバータ制御の電動車が3、海老名向き制御(先頭)車は5、横浜向き制御車は7、付随車は6となっている。十、一の位は抵抗制御を採用した最初の2編成が7000系からの続番で製造された番号順に付番されたが、VVVFインバータ制御を採用した3本目の編成からは51以降の番号が製造順に付番された。

No.101 相鉄10000系 横浜〜大和

相鉄本線の快速で録音。鶴ヶ峰までノンストップで二俣川から海老名間は各駅に停車する。弱冷房車で録音したのでクリアに録音ができています。

ー相鉄10000系ー

製造から30年近く経過し老朽化が進む2100系電車、新6000系電車、5000系電車および旧7000系電車の置き換えを目的に投入された。

本系列の大きな特徴としては、東日本旅客鉄道(JR東日本)のE231系電車と共通設計となったことが挙げられる。前面のデザインなど細かい設備を除いて、ほぼそのままE231系の設備を導入した。

車両の製造は東急車輛製造を主に、一部の車両をJR東日本の新津車両製作所が担当している。

車両は各車両20m長の車体に片側4つの両開きドアを備える通勤型の車体である。相鉄ではそれまで、車体の素材にはアルミニウム合金を主体に使ってきたが、初めてステンレス鋼を用いた。前面部分は繊維強化プラスチック(FRP)を用いて、ステンレスでは困難な造形を形成している。前面デザインはこれまでの相鉄電車とは異なって「非貫通形」であり、急行灯も設置されておらず、なおかつE231系のものとも異なる独自のデザインが採用されている。

車体側面はE231系とほぼ同一であり、帯の色と配置以外には目立った相違点がない。導入当初の帯色は新6000系電車のイメージを引き継いだ配色で、上部はピーコックグリーン、下部はサフランイエローラインとなっていたが、2006年のCI導入に伴い他の系列と共に統一カラーへ変更され、現在は11000系電車と同様の配色になっている。また、導入当初は現在のものと異なる相鉄初の英文・ローマ字表記ロゴ(エンブレム)も付加されていた。

屋根上に集中型冷房装置を各車両に1基ずつと、一部の車両にはパンタグラフを搭載する。パンタグラフはすべてシングルアーム型である。 車いすスペースのシールの貼る位置は、10両は号車表示の横に対して8両は号車表示の下となっている。

No.101 相鉄10000系 横浜〜大和

相鉄本線の快速で録音。鶴ヶ峰までノンストップで二俣川から海老名間は各駅に停車する。弱冷房車で録音したのでクリアに録音ができています。

ー相鉄10000系ー

製造から30年近く経過し老朽化が進む2100系電車、新6000系電車、5000系電車および旧7000系電車の置き換えを目的に投入された。

本系列の大きな特徴としては、東日本旅客鉄道(JR東日本)のE231系電車と共通設計となったことが挙げられる。前面のデザインなど細かい設備を除いて、ほぼそのままE231系の設備を導入した。

車両の製造は東急車輛製造を主に、一部の車両をJR東日本の新津車両製作所が担当している。

車両は各車両20m長の車体に片側4つの両開きドアを備える通勤型の車体である。相鉄ではそれまで、車体の素材にはアルミニウム合金を主体に使ってきたが、初めてステンレス鋼を用いた。前面部分は繊維強化プラスチック(FRP)を用いて、ステンレスでは困難な造形を形成している。前面デザインはこれまでの相鉄電車とは異なって「非貫通形」であり、急行灯も設置されておらず、なおかつE231系のものとも異なる独自のデザインが採用されている。

車体側面はE231系とほぼ同一であり、帯の色と配置以外には目立った相違点がない。導入当初の帯色は新6000系電車のイメージを引き継いだ配色で、上部はピーコックグリーン、下部はサフランイエローラインとなっていたが、2006年のCI導入に伴い他の系列と共に統一カラーへ変更され、現在は11000系電車と同様の配色になっている。また、導入当初は現在のものと異なる相鉄初の英文・ローマ字表記ロゴ(エンブレム)も付加されていた。

屋根上に集中型冷房装置を各車両に1基ずつと、一部の車両にはパンタグラフを搭載する。パンタグラフはすべてシングルアーム型である。 車いすスペースのシールの貼る位置は、10両は号車表示の横に対して8両は号車表示の下となっている。 No.100 相鉄8000系 横浜〜いずみ中央

相鉄のスタンプラリーに行き、湘南台方面の快速で録音しました。相鉄の快速は横浜〜鶴ヶ峰までノンストップでいずみ野線内は各駅に停車する運用です。

ー相鉄8000系ー

1960年代から70年代にかけて製造された大量の6000系電車の老朽化が目立ってきたために、置き換えを目的に開発された車両である。開発コンセプトは「21世紀になっても通用する車両」ということで、内外装ともに従来の車両とは大きく変化したが、直角カルダン駆動方式、外から見えるディスクブレーキなどの特徴は、従来の新規製造車と同様、相鉄の特徴を残している。発注先は従来の新造車と同じく日立製作所である。

最初の編成は1990年(平成2年)12月に営業運転を開始し、以後1999年(平成11年)までに10両編成13本(130両)が登場し、6000系を順次置き換えていった(事故により、10両編成1本が廃車となっている)。途中1993年(平成5年)には別形式として東急車輛製造製の9000系電車が登場し、本系列と並行して導入がすすめられた。

<車体>

前面は従来の切妻形のデザインを一新して「く」の字型となり、曲線を多用し左右非対称の立体感のあるデザインを採用し、従来車両のイメージとは一変している。

車体の材質は軽量性に優れるアルミニウム合金製で、長さ20m級で片側4つの両開きドアを持つ通勤型の車体である。なお、車体幅は2930mmと車両限界まで広げてある。また、全編成が10両貫通編成で導入され、幅広の車体とともに乗客の増加に対応できるように配慮されている。ライト類の配置も一新され、前照灯は車体中央下部に、尾灯は車体上部に設置された。車体と一体感のある白色の排障器の採用などは後の9000系にも影響を与えている。

車体側面の表示についても従来は「急行」や「各停」といった列車種別の表示だけであったのに対し、本系列は相鉄で初めて行き先の駅名を表示した。これらの機器が字幕の車両では「急行」「横浜」というような、別々の表示器で表示されるが、LED表示の編成は一つの表示器でまとめて表示される。表示内容については「#種別・行き先表示」参照

屋根上には登場当初から集中式冷房装置を搭載しているが、従来搭載していたベンチレーター(通風器)については本系列を含め以後搭載されていない。

No.100 相鉄8000系 横浜〜いずみ中央

相鉄のスタンプラリーに行き、湘南台方面の快速で録音しました。相鉄の快速は横浜〜鶴ヶ峰までノンストップでいずみ野線内は各駅に停車する運用です。

ー相鉄8000系ー

1960年代から70年代にかけて製造された大量の6000系電車の老朽化が目立ってきたために、置き換えを目的に開発された車両である。開発コンセプトは「21世紀になっても通用する車両」ということで、内外装ともに従来の車両とは大きく変化したが、直角カルダン駆動方式、外から見えるディスクブレーキなどの特徴は、従来の新規製造車と同様、相鉄の特徴を残している。発注先は従来の新造車と同じく日立製作所である。

最初の編成は1990年(平成2年)12月に営業運転を開始し、以後1999年(平成11年)までに10両編成13本(130両)が登場し、6000系を順次置き換えていった(事故により、10両編成1本が廃車となっている)。途中1993年(平成5年)には別形式として東急車輛製造製の9000系電車が登場し、本系列と並行して導入がすすめられた。

<車体>

前面は従来の切妻形のデザインを一新して「く」の字型となり、曲線を多用し左右非対称の立体感のあるデザインを採用し、従来車両のイメージとは一変している。

車体の材質は軽量性に優れるアルミニウム合金製で、長さ20m級で片側4つの両開きドアを持つ通勤型の車体である。なお、車体幅は2930mmと車両限界まで広げてある。また、全編成が10両貫通編成で導入され、幅広の車体とともに乗客の増加に対応できるように配慮されている。ライト類の配置も一新され、前照灯は車体中央下部に、尾灯は車体上部に設置された。車体と一体感のある白色の排障器の採用などは後の9000系にも影響を与えている。

車体側面の表示についても従来は「急行」や「各停」といった列車種別の表示だけであったのに対し、本系列は相鉄で初めて行き先の駅名を表示した。これらの機器が字幕の車両では「急行」「横浜」というような、別々の表示器で表示されるが、LED表示の編成は一つの表示器でまとめて表示される。表示内容については「#種別・行き先表示」参照

屋根上には登場当初から集中式冷房装置を搭載しているが、従来搭載していたベンチレーター(通風器)については本系列を含め以後搭載されていない。 No.99 東京メトロ7000系 田園調布〜中目黒

東京メトロ有楽町線・副都心線で運用中の車両です。今回は初期車のドア窓が小窓の編成で録音。東横線急行→副都心線通勤急行の列車です。

ー東京メトロ7000系ー

車体は20m両開き4扉のアルミニウム合金製で、外観・側面の見付けも同系列に準拠している。乗り入れが予定されていた西武鉄道において優等列車に使用されることを考慮して、前面非常口上部に列車種別表示窓を設置し、側面表示器については種別表示用と行先表示用をそれぞれ1両あたり車端部に2か所(先頭車1か所)設置し、種別表示用は準備工事とした(その後については後述)。そのため、前面車両番号表記は前面非常口の中央に表記している。

営団地下鉄時代には前面非常口と各側面の側窓上部1か所に営団団章(シンボルマーク、以下、営団マーク)が取り付けてあった。その後、東京地下鉄(東京メトロ)の移行時には営団マークは剥がされ、東京メトロマークに交換した。移行日までは側面は営団マークをその上から貼り付け、前面と新たに貼り付けた側面乗務員室扉直後のものは白のシールで隠していた。

第01 - 20編成は当初5両編成(7100形 - 7700形 - 7800形 - 7900形 - 7000形で組成)で落成したが、1983年(昭和58年)6月24日の池袋 - 営団成増(現・地下鉄成増)延伸開業時に5両の中間車を追加で新造し、10両編成に増結された。この時に組み込まれた中間車5両は7200形 - 7600形に該当するが、先に落成した半蔵門線用の8000系の仕様を取り入れている。このため、外観上はドアガラスの大きさや側窓の仕様などが異なるものとなっていたが、後の更新により違いは少なくなっている。車両間には後に転落防止幌が設置された。

No.99 東京メトロ7000系 田園調布〜中目黒

東京メトロ有楽町線・副都心線で運用中の車両です。今回は初期車のドア窓が小窓の編成で録音。東横線急行→副都心線通勤急行の列車です。

ー東京メトロ7000系ー

車体は20m両開き4扉のアルミニウム合金製で、外観・側面の見付けも同系列に準拠している。乗り入れが予定されていた西武鉄道において優等列車に使用されることを考慮して、前面非常口上部に列車種別表示窓を設置し、側面表示器については種別表示用と行先表示用をそれぞれ1両あたり車端部に2か所(先頭車1か所)設置し、種別表示用は準備工事とした(その後については後述)。そのため、前面車両番号表記は前面非常口の中央に表記している。

営団地下鉄時代には前面非常口と各側面の側窓上部1か所に営団団章(シンボルマーク、以下、営団マーク)が取り付けてあった。その後、東京地下鉄(東京メトロ)の移行時には営団マークは剥がされ、東京メトロマークに交換した。移行日までは側面は営団マークをその上から貼り付け、前面と新たに貼り付けた側面乗務員室扉直後のものは白のシールで隠していた。

第01 - 20編成は当初5両編成(7100形 - 7700形 - 7800形 - 7900形 - 7000形で組成)で落成したが、1983年(昭和58年)6月24日の池袋 - 営団成増(現・地下鉄成増)延伸開業時に5両の中間車を追加で新造し、10両編成に増結された。この時に組み込まれた中間車5両は7200形 - 7600形に該当するが、先に落成した半蔵門線用の8000系の仕様を取り入れている。このため、外観上はドアガラスの大きさや側窓の仕様などが異なるものとなっていたが、後の更新により違いは少なくなっている。車両間には後に転落防止幌が設置された。 No.98 東京メトロ8000系(8003F) あざみ野〜中央林間

今回は1次車の8003Fの音です。今回は東急線内での録音です。夏の録音ですが、空調が気にならないように録音することができました。

ー東京メトロ8000系ー

銀色無塗装のアルミニウム合金製車体に、半蔵門線のラインカラーである紫帯を巻いている。5次車までの車体構造はアルミの板材や形材を組み合わせ、全溶接工法によって組み立てる骨組構造である。

前面形状は千代田線用の6000系をベースとしているが、額縁スタイルに変更され、運行番号表示・行先表示器は上部にを独立して設けている。前面の傾斜を下方まで延長したことや台枠下部を絞り形状とし、スマートさを感じさせるようにさせた。前照灯・尾灯は角形化して紫の帯部に収めた。前面の非常口は6000系同様に貫通扉に非常階段が組み込まれており、使用の際は非常扉を前に倒して使用する。

当初は田園都市線内における優等列車の運用は考慮しておらず、急行標識灯は設置されていなかった。その後の3次車以降は新製時より設置され、1・2次車も三越前開業時までに改造で設置されたが、2002年(平成14年)4月に同線での使用が停止された。その後、後述する更新(B修)を施行した編成は完全に撤去された。

車体側面のラインカラーは当初、アルミの板材に焼き付け塗装をしたものを取り付けていたが、後にフィルム式に交換されている(帯自体がネジ止め方式で、フィルム式への交換は腐食防止対策からでもある。)。なお、4次車以降は当初からフィルム式である。また、全車両の連結面間に転落防止幌を装備している。

本系列は営団地下鉄初の本格的な冷房装置搭載準備車(冷房準備車)で落成し、当初から屋根の中央に集中式冷房装置を取り付けられるように準備されていた。開口部はフタがされ、上部に通風器2台と開口部の前後に車内の換気を行う2台の排気扇が設置された。車内天井部には冷房用ダクトと吹き出し口、中央に横流ファン(ラインデリア)を設置した。その後、1988年(昭和63年)から1989年(平成元年)にかけて全車両に冷房装置(インバータ制御式、能力48.84kW (42,000kcal/h) 搭載改造を施工した。また、半蔵門線は営団の路線で最初に全車両の冷房化が完了した。編成中の弱冷房車は2号車である。

ただし、冷房準備車は1 - 3次車までの車両であり、4次車以降の車両は新製当初より冷房装置を搭載している。この新製冷房車では排気扇は省略されている。また、冷房装置搭載車では冷房電源として5両分の給電能力を持つ130kW出力のDC-DCコンバータが先頭車床下に搭載されている。これは架線からの直流1,500Vを直流600Vへと降圧して、冷房装置に電源を供給する装置である。

編成中の8500形・8600形には工場内における分割運転を考慮して、連結面寄り妻面の収納キセ内に簡易運転台を設置している(外妻面には前灯・尾灯などがある)。ただし、3次車以降は可搬形の簡易運転台ユニットを使用する方針としたため、簡易運転台接続用コネクタのみの設置として、それ以外を廃止している

No.98 東京メトロ8000系(8003F) あざみ野〜中央林間

今回は1次車の8003Fの音です。今回は東急線内での録音です。夏の録音ですが、空調が気にならないように録音することができました。

ー東京メトロ8000系ー

銀色無塗装のアルミニウム合金製車体に、半蔵門線のラインカラーである紫帯を巻いている。5次車までの車体構造はアルミの板材や形材を組み合わせ、全溶接工法によって組み立てる骨組構造である。

前面形状は千代田線用の6000系をベースとしているが、額縁スタイルに変更され、運行番号表示・行先表示器は上部にを独立して設けている。前面の傾斜を下方まで延長したことや台枠下部を絞り形状とし、スマートさを感じさせるようにさせた。前照灯・尾灯は角形化して紫の帯部に収めた。前面の非常口は6000系同様に貫通扉に非常階段が組み込まれており、使用の際は非常扉を前に倒して使用する。

当初は田園都市線内における優等列車の運用は考慮しておらず、急行標識灯は設置されていなかった。その後の3次車以降は新製時より設置され、1・2次車も三越前開業時までに改造で設置されたが、2002年(平成14年)4月に同線での使用が停止された。その後、後述する更新(B修)を施行した編成は完全に撤去された。

車体側面のラインカラーは当初、アルミの板材に焼き付け塗装をしたものを取り付けていたが、後にフィルム式に交換されている(帯自体がネジ止め方式で、フィルム式への交換は腐食防止対策からでもある。)。なお、4次車以降は当初からフィルム式である。また、全車両の連結面間に転落防止幌を装備している。

本系列は営団地下鉄初の本格的な冷房装置搭載準備車(冷房準備車)で落成し、当初から屋根の中央に集中式冷房装置を取り付けられるように準備されていた。開口部はフタがされ、上部に通風器2台と開口部の前後に車内の換気を行う2台の排気扇が設置された。車内天井部には冷房用ダクトと吹き出し口、中央に横流ファン(ラインデリア)を設置した。その後、1988年(昭和63年)から1989年(平成元年)にかけて全車両に冷房装置(インバータ制御式、能力48.84kW (42,000kcal/h) 搭載改造を施工した。また、半蔵門線は営団の路線で最初に全車両の冷房化が完了した。編成中の弱冷房車は2号車である。

ただし、冷房準備車は1 - 3次車までの車両であり、4次車以降の車両は新製当初より冷房装置を搭載している。この新製冷房車では排気扇は省略されている。また、冷房装置搭載車では冷房電源として5両分の給電能力を持つ130kW出力のDC-DCコンバータが先頭車床下に搭載されている。これは架線からの直流1,500Vを直流600Vへと降圧して、冷房装置に電源を供給する装置である。

編成中の8500形・8600形には工場内における分割運転を考慮して、連結面寄り妻面の収納キセ内に簡易運転台を設置している(外妻面には前灯・尾灯などがある)。ただし、3次車以降は可搬形の簡易運転台ユニットを使用する方針としたため、簡易運転台接続用コネクタのみの設置として、それ以外を廃止している No.97 東京メトロ日比谷線03系 日比谷〜秋葉原

日比谷線は現在、東急との直通が終了し東武とのみ直通をしている。だが、検査で鷺沼の東京メトロの検車区に入庫するため東急線内を走行することがある。

ー日比谷線03系ー

03系車両は、昭和63年輸送力増強と冷房機搭載更新車両として導入されました。当初、01系車両をベースとして新東西線車両の基礎設計が先行していましたが、搭載機器等の仕様を変更して03系として設計されました。識別帯はシルバーにダークブラウンとアイボリーを配し、上品で落ち着いた感覚でまとめました。また、朝夕のラッシュ時間帯にお客様の乗降がスムーズとなるよう、編成の前後各2両を片側5扉とした車両を一部設けています。

先頭形状は曲線形状で前面上部を黒色とし、ここに行先方向幕と運行番号を表示し窓下に路線識別帯を配し、全体をまとめたデザインとしました。乗務員室内は東武・東急両社への相互直通運転対応のための搭載機器を積み、2ハンドルディスクタイプ(回転式)車両です。また、TIS(車両制御情報管理装置)が導入されています。

車内は外観のイメージとの調和をとり、明るくシックな暖色系でまとめ、02系と同様に側窓は3連窓とし、立たれたお客様の視界を考慮して設計上許される範囲まで大きくしました。ドア上部にはLEDによる文字表示式の駅名表示器を設置し、相互直通運転も含めた駅名、行先、乗り換え、ドア開扉等の情報を文字スクロール表示して案内しています。

No.97 東京メトロ日比谷線03系 日比谷〜秋葉原

日比谷線は現在、東急との直通が終了し東武とのみ直通をしている。だが、検査で鷺沼の東京メトロの検車区に入庫するため東急線内を走行することがある。

ー日比谷線03系ー

03系車両は、昭和63年輸送力増強と冷房機搭載更新車両として導入されました。当初、01系車両をベースとして新東西線車両の基礎設計が先行していましたが、搭載機器等の仕様を変更して03系として設計されました。識別帯はシルバーにダークブラウンとアイボリーを配し、上品で落ち着いた感覚でまとめました。また、朝夕のラッシュ時間帯にお客様の乗降がスムーズとなるよう、編成の前後各2両を片側5扉とした車両を一部設けています。

先頭形状は曲線形状で前面上部を黒色とし、ここに行先方向幕と運行番号を表示し窓下に路線識別帯を配し、全体をまとめたデザインとしました。乗務員室内は東武・東急両社への相互直通運転対応のための搭載機器を積み、2ハンドルディスクタイプ(回転式)車両です。また、TIS(車両制御情報管理装置)が導入されています。

車内は外観のイメージとの調和をとり、明るくシックな暖色系でまとめ、02系と同様に側窓は3連窓とし、立たれたお客様の視界を考慮して設計上許される範囲まで大きくしました。ドア上部にはLEDによる文字表示式の駅名表示器を設置し、相互直通運転も含めた駅名、行先、乗り換え、ドア開扉等の情報を文字スクロール表示して案内しています。 No.96 東京メトロ08系 中央林間ーあざみ野

ー東京メトロ08系ー

2003年3月19日の半蔵門線の水天宮前 - 押上間の開業と東武鉄道伊勢崎線・日光線との相互直通運転開始による必要編成数の増加に伴い、10両編成6本(60両)が日本車輌製造で製造された。営団地下鉄では最後の新製系列である。

本形式は「人や環境に快適でやさしい車両」をテーマに設計した。また、2000年(平成12年)3月に発生した日比谷線脱線衝突事故を踏まえ、車体構造の見直し、安全性の向上を目的に改良を加えた新設計の台車を採用した。

東西線用の05N系が設計のベースとなっているが、細部に変更点がある。

<外観、仕様>

アルミニウムの無塗装車体に、半蔵門線のラインカラーの紫帯を巻く。側面のラインカラーには紫色に加えて白・ピンクを加えてソフトなイメージとしている。車両床面高さは車椅子での乗降を考慮して8000系よりも60mm低い1,140mmとした。

前面デザインは、8000系のイメージを残したものとしている。ただし、全体的には05N系の縦曲線をベースにし、フロントガラスの四隅形状や下部の前照灯形状など角ばった直線性を強調したデザインを採用している。前照灯は四角形のHID、尾灯は三角形のLEDである。スカートは、05N系に準じた形状のものを設置し、連結器は自動連結器である。

前面ガラスにはすべてグリーンの熱線吸収ガラスが使用され、いずれの窓上部には遮光フィルムが貼られている。前面には地下鉄線内におけるプラグドア式の非常扉と車内に非常階段を設置する。

前述した事故を教訓として、側構体を従来のシングルスキン構造からダブルスキン構造(セミダブルスキン構造)に変更し、車体強度の向上を図った。合わせて車端部の隅柱を強化・三角形断面構造とし、側構体は戸袋部および下部構造を中空形材による二重構造とした 。

これらの技術により、万が一衝突事故が発生した際には、相手車体が自車体へ侵入することを防止できるほか、衝撃により各構体が分離するのを防止することができ、事故の拡大を抑えることができる構造となっている。そのほか、車体外板接合の一部には摩擦攪拌接合 (FSW) を採用し、外観見付けの向上を図った。側面屋根は張り上げ屋根構造となっている。

各車連結面に灰色の転落防止幌を装備する。ただし、4号車の妻面には誘導無線用のアンテナがあるためここにはステンレス製の板を巻く。

No.96 東京メトロ08系 中央林間ーあざみ野

ー東京メトロ08系ー

2003年3月19日の半蔵門線の水天宮前 - 押上間の開業と東武鉄道伊勢崎線・日光線との相互直通運転開始による必要編成数の増加に伴い、10両編成6本(60両)が日本車輌製造で製造された。営団地下鉄では最後の新製系列である。

本形式は「人や環境に快適でやさしい車両」をテーマに設計した。また、2000年(平成12年)3月に発生した日比谷線脱線衝突事故を踏まえ、車体構造の見直し、安全性の向上を目的に改良を加えた新設計の台車を採用した。

東西線用の05N系が設計のベースとなっているが、細部に変更点がある。

<外観、仕様>

アルミニウムの無塗装車体に、半蔵門線のラインカラーの紫帯を巻く。側面のラインカラーには紫色に加えて白・ピンクを加えてソフトなイメージとしている。車両床面高さは車椅子での乗降を考慮して8000系よりも60mm低い1,140mmとした。

前面デザインは、8000系のイメージを残したものとしている。ただし、全体的には05N系の縦曲線をベースにし、フロントガラスの四隅形状や下部の前照灯形状など角ばった直線性を強調したデザインを採用している。前照灯は四角形のHID、尾灯は三角形のLEDである。スカートは、05N系に準じた形状のものを設置し、連結器は自動連結器である。

前面ガラスにはすべてグリーンの熱線吸収ガラスが使用され、いずれの窓上部には遮光フィルムが貼られている。前面には地下鉄線内におけるプラグドア式の非常扉と車内に非常階段を設置する。

前述した事故を教訓として、側構体を従来のシングルスキン構造からダブルスキン構造(セミダブルスキン構造)に変更し、車体強度の向上を図った。合わせて車端部の隅柱を強化・三角形断面構造とし、側構体は戸袋部および下部構造を中空形材による二重構造とした 。

これらの技術により、万が一衝突事故が発生した際には、相手車体が自車体へ侵入することを防止できるほか、衝撃により各構体が分離するのを防止することができ、事故の拡大を抑えることができる構造となっている。そのほか、車体外板接合の一部には摩擦攪拌接合 (FSW) を採用し、外観見付けの向上を図った。側面屋根は張り上げ屋根構造となっている。

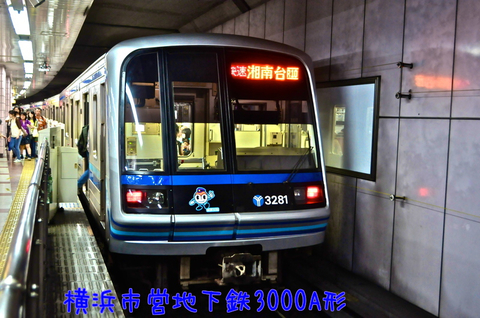

各車連結面に灰色の転落防止幌を装備する。ただし、4号車の妻面には誘導無線用のアンテナがあるためここにはステンレス製の板を巻く。 No.95 横浜市営地下鉄3000A形(快速) あざみ野ー横浜

快速運転初日に録音しました。快速湘南台行は新羽で始発の普通に上永谷で踊場行の普通に接続する。

ー横浜市営地下鉄3000A形ー

新横浜 - あざみ野間開通に伴う運用増加分として1992年(平成4年)に落成した。東急車輛製造製で、6両編成8本(第24 - 31編成・48両)が在籍する。

制御装置は三菱電機製GTOサイリスタ素子によるVVVFインバータ制御を採用した。

無塗装軽量ステンレス車体に水色と青の帯を配する。座席は先頭車の運転室後部がボックス式クロスシートで、その他はロングシートである。また、蛍光灯にはカバーが装着されているが、これは関東地方の鉄道事業者の通勤形車両では採用例が少ない。客用扉の室内側は化粧板仕上げで、幅は1000形や2000形に比べて15cm拡大した。これは後述する2 - 4次車も同様である[2]。2 - 4次車に比べるとドアのガラスの幅が広い。客用扉上部にはLED・2段式の車内旅客案内表示器と路線図式の次駅案内装置を一体化した装置(札幌市営地下鉄5000形と類似のもの)が設置されている。

2号車・4号車のあざみ野寄りに設置されている貫通扉の機構は2次車以降も含めて圧力によるドアクローザ式である。

かご形三相誘導電動機の採用で保守軽減が図られたことから電動車の主電動機点検蓋(トラップドア)は省略された。ただし、2次車以降も含めて各車両の貫通路前の床面に点検蓋が設置されている。

車両価格は1編成あたり8億8千万円である。

2007年(平成19年)12月から開始したワンマン運転を前に自動列車運転装置 (ATO) 対応改造が施され、3000A形と呼称されるようになった。これに併せて車内旅客案内表示器の表示内容が2次車以降と同一になったほか、次駅案内装置も引き続き稼動しているものの駅名の下に駅番号が追加された。また、2015年(平成27年)7月18日からの快速の運転開始に伴い快速の停車駅も追加された。

先頭車の非常用貫通扉には、後から横浜市交通局のマスコットキャラクター「はまりん」のステッカーが装着されたが、2008年頃から彩色されたステッカーに交換された。

No.95 横浜市営地下鉄3000A形(快速) あざみ野ー横浜

快速運転初日に録音しました。快速湘南台行は新羽で始発の普通に上永谷で踊場行の普通に接続する。

ー横浜市営地下鉄3000A形ー

新横浜 - あざみ野間開通に伴う運用増加分として1992年(平成4年)に落成した。東急車輛製造製で、6両編成8本(第24 - 31編成・48両)が在籍する。

制御装置は三菱電機製GTOサイリスタ素子によるVVVFインバータ制御を採用した。

無塗装軽量ステンレス車体に水色と青の帯を配する。座席は先頭車の運転室後部がボックス式クロスシートで、その他はロングシートである。また、蛍光灯にはカバーが装着されているが、これは関東地方の鉄道事業者の通勤形車両では採用例が少ない。客用扉の室内側は化粧板仕上げで、幅は1000形や2000形に比べて15cm拡大した。これは後述する2 - 4次車も同様である[2]。2 - 4次車に比べるとドアのガラスの幅が広い。客用扉上部にはLED・2段式の車内旅客案内表示器と路線図式の次駅案内装置を一体化した装置(札幌市営地下鉄5000形と類似のもの)が設置されている。

2号車・4号車のあざみ野寄りに設置されている貫通扉の機構は2次車以降も含めて圧力によるドアクローザ式である。

かご形三相誘導電動機の採用で保守軽減が図られたことから電動車の主電動機点検蓋(トラップドア)は省略された。ただし、2次車以降も含めて各車両の貫通路前の床面に点検蓋が設置されている。

車両価格は1編成あたり8億8千万円である。

2007年(平成19年)12月から開始したワンマン運転を前に自動列車運転装置 (ATO) 対応改造が施され、3000A形と呼称されるようになった。これに併せて車内旅客案内表示器の表示内容が2次車以降と同一になったほか、次駅案内装置も引き続き稼動しているものの駅名の下に駅番号が追加された。また、2015年(平成27年)7月18日からの快速の運転開始に伴い快速の停車駅も追加された。

先頭車の非常用貫通扉には、後から横浜市交通局のマスコットキャラクター「はまりん」のステッカーが装着されたが、2008年頃から彩色されたステッカーに交換された。 No.94 横浜市営地下鉄3000S形 上大岡ー新横浜

快速の運転初日に録音をしました。快速あざみ野行は上永谷で新羽行の普通との接続する。

ー横浜市営地下鉄3000S形ー

3次車と同様に日本車輌製造製である。 2000形の登場から20年を経過し、車体更新の時期を迎えており、また2007年12月から予定されているワンマン運転に対応するため、同形式の台車・ブレーキ装置・補助電源装置などを流用し、車体・制御装置・主電動機について3000R形とほぼ同様のものを新規に製造し、ワンマン運転機器を装備する形で登場した。「Satisfaction」(満足)という意味から3000S形と呼称される。2005年10月28日に営業運転を開始した。6両編成8本(第53 - 60編成・48両)が在籍する。

2000形は6両編成9本(54両)が在籍していたが、そのうち1本(第16編成)は必要編成数の見直しで更新せずに廃車された。

車両価格は旧2000形車両の台車、ATC装置ほか多くの部品を再利用することで他形式より最安価で、1編成あたり5億4千万円である。

3000R形との相違点は、先頭車前面の窓下部分が無塗装から水色とされた点と、車体下部の帯色が同形式の「青が水色を挟む」デザインから「水色が青を挟む」(太い青帯の上下に細い水色の帯が入る)に変更された点である。

No.94 横浜市営地下鉄3000S形 上大岡ー新横浜

快速の運転初日に録音をしました。快速あざみ野行は上永谷で新羽行の普通との接続する。

ー横浜市営地下鉄3000S形ー

3次車と同様に日本車輌製造製である。 2000形の登場から20年を経過し、車体更新の時期を迎えており、また2007年12月から予定されているワンマン運転に対応するため、同形式の台車・ブレーキ装置・補助電源装置などを流用し、車体・制御装置・主電動機について3000R形とほぼ同様のものを新規に製造し、ワンマン運転機器を装備する形で登場した。「Satisfaction」(満足)という意味から3000S形と呼称される。2005年10月28日に営業運転を開始した。6両編成8本(第53 - 60編成・48両)が在籍する。

2000形は6両編成9本(54両)が在籍していたが、そのうち1本(第16編成)は必要編成数の見直しで更新せずに廃車された。

車両価格は旧2000形車両の台車、ATC装置ほか多くの部品を再利用することで他形式より最安価で、1編成あたり5億4千万円である。

3000R形との相違点は、先頭車前面の窓下部分が無塗装から水色とされた点と、車体下部の帯色が同形式の「青が水色を挟む」デザインから「水色が青を挟む」(太い青帯の上下に細い水色の帯が入る)に変更された点である。