ウオクイフクロウ

(Scotopelia peli)

Photo By Francesco Veronesi from Italy

(Pel's Fishing-Owl - Malawi_S4E1943)

[CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

ウオクイフクロウはウガンダのどこで見られるの?

ウオクイフクロウ

(Scotopelia peli)

Photo By Francesco Veronesi from Italy

(Pel's Fishing-Owl - Malawi_S4E1943)

[CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

ウオクイフクロウはウガンダのどこで見られるの?

この鳥は中西部のブドンゴ森林保護区やマーチソンフォールズ国立公園の川沿いに棲んでいます。夜行性なので出会うのはちょっと難しいかもしれません。

ところで、

この地域は、森林の違法伐採が特に問題となっている地域で、残念ながらこの鳥の住処となる森がどんどん減っています。

直接支援をすることは難しくても私たちにもできることがあります。

例えば、森から生産された製品を買う際に、望ましい管理方法で育まれた森からの製品だということを認証されたものを購入することで、世界の森の保全の応援ができます。

詳しくは「FSC認証制度」で検索してみてください!

番組のスクリプトは下記の「もっと読む」をクリック!

30. ウオクイフクロウ

(Scotopelia peli)

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥は、ウオクイフクロウです。

ウオクイフクロウはフクロウ科の鳥で、アフリカ大陸の真ん中部分と、もう少し南のザンビア、マラウイ付近にも分布しています。ウガンダでは西側に生息しています。

くちばしから尾の先までが60cm前後と、かなり大きめです。

羽を広げると153cmもありますが、体重は2キロ前後なんですね。

黄土色の下地に焦げ茶色の横縞のボディーで、黒目がまんまるなので、かわいく感じます。

ウオクイという名のとおり、魚をとって食べるふくろうなので、川の近くを住処にしているんです。魚が捕まえやすい川の流れが遅めのところで、大きな体を支えるのに十分な大きさの木が生えているところに住んでいます。

このフクロウは魚好きなので、体も漁師仕様になっているんです。

というのも、足は川に入って濡れてもいいように、羽毛がほかのフクロウより少なめです。

そしてツルツルすべる魚を掴みやすいように、足の裏にスパイクのような突起があるんです。

さらに、一般にフクロウというと静かな夜に活動するため、羽がふわふわで先端がギザギザの防音装置のようになっているんですが、ウオクイフクロウは、川沿いで行動するので、水が流れる音で羽の音がごまかせますから、そこまで羽がフワフワでもギザギザでもないんですね。

耳もほかのフクロウより、敏感ではないようです。

さあ、おまたせしました、ここで鳴き声を聞いてみましょう!

ウオクイフクロウの鳴き声は、バリエーションがあって、まず、低く響く、楽器みたいな音が聞こえます。

続いて高いトーンの遠吠えのようなのが聞こえます。

いかがですか、最初のなき声はホルンの音色みたいですが、私には不思議とかんぺいちゃんの気の抜けたアヘにも聞こえるんですよね、後半の高いトーンはフクロウとは思えない声で、夜の森で聞くとなんか別の怖い生き物なんじゃないかと勘違いしそうです。

このウオクイフクロウ、最初にお話ししたように、大木が生える川沿いでしか生きられなくて、森林違法伐採の影響ですみかを失ってしまい、数が減っているんです。

いつまでもこのおもしろい鳴き声が森で聞けるといいんですが、、

これを聞いて、何かできないかなと思われた方は、番組のHPで支援について書きましたのでそちらをご覧下さい。

以上、今回はウオクイフクロウをご紹介しました。

NFA Bird Podcastこの番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料

Bird of East Africa (Book),

鳥の雑学事典 山階鳥類研究所著

Ornithology, Frank B Gill著

IUCN Red Data website,

この鳥は中西部のブドンゴ森林保護区やマーチソンフォールズ国立公園の川沿いに棲んでいます。夜行性なので出会うのはちょっと難しいかもしれません。

ところで、

この地域は、森林の違法伐採が特に問題となっている地域で、残念ながらこの鳥の住処となる森がどんどん減っています。

直接支援をすることは難しくても私たちにもできることがあります。

例えば、森から生産された製品を買う際に、望ましい管理方法で育まれた森からの製品だということを認証されたものを購入することで、世界の森の保全の応援ができます。

詳しくは「FSC認証制度」で検索してみてください!

番組のスクリプトは下記の「もっと読む」をクリック!

30. ウオクイフクロウ

(Scotopelia peli)

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥は、ウオクイフクロウです。

ウオクイフクロウはフクロウ科の鳥で、アフリカ大陸の真ん中部分と、もう少し南のザンビア、マラウイ付近にも分布しています。ウガンダでは西側に生息しています。

くちばしから尾の先までが60cm前後と、かなり大きめです。

羽を広げると153cmもありますが、体重は2キロ前後なんですね。

黄土色の下地に焦げ茶色の横縞のボディーで、黒目がまんまるなので、かわいく感じます。

ウオクイという名のとおり、魚をとって食べるふくろうなので、川の近くを住処にしているんです。魚が捕まえやすい川の流れが遅めのところで、大きな体を支えるのに十分な大きさの木が生えているところに住んでいます。

このフクロウは魚好きなので、体も漁師仕様になっているんです。

というのも、足は川に入って濡れてもいいように、羽毛がほかのフクロウより少なめです。

そしてツルツルすべる魚を掴みやすいように、足の裏にスパイクのような突起があるんです。

さらに、一般にフクロウというと静かな夜に活動するため、羽がふわふわで先端がギザギザの防音装置のようになっているんですが、ウオクイフクロウは、川沿いで行動するので、水が流れる音で羽の音がごまかせますから、そこまで羽がフワフワでもギザギザでもないんですね。

耳もほかのフクロウより、敏感ではないようです。

さあ、おまたせしました、ここで鳴き声を聞いてみましょう!

ウオクイフクロウの鳴き声は、バリエーションがあって、まず、低く響く、楽器みたいな音が聞こえます。

続いて高いトーンの遠吠えのようなのが聞こえます。

いかがですか、最初のなき声はホルンの音色みたいですが、私には不思議とかんぺいちゃんの気の抜けたアヘにも聞こえるんですよね、後半の高いトーンはフクロウとは思えない声で、夜の森で聞くとなんか別の怖い生き物なんじゃないかと勘違いしそうです。

このウオクイフクロウ、最初にお話ししたように、大木が生える川沿いでしか生きられなくて、森林違法伐採の影響ですみかを失ってしまい、数が減っているんです。

いつまでもこのおもしろい鳴き声が森で聞けるといいんですが、、

これを聞いて、何かできないかなと思われた方は、番組のHPで支援について書きましたのでそちらをご覧下さい。

以上、今回はウオクイフクロウをご紹介しました。

NFA Bird Podcastこの番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料

Bird of East Africa (Book),

鳥の雑学事典 山階鳥類研究所著

Ornithology, Frank B Gill著

IUCN Red Data website, ヨウム

Grey Parrot

(Psittacus erithacus)

写真提供:秋山知伸さん

無断コピーはお控えください

秋山さんの素敵な写真たちを見てみる↓

http://www.wildlifejapan.com/wildlifejapan/

ヨウムは

ウガンダのどこで見られるの?

ヨウムはアフリカ大陸中央に横長に分布しています。

ウガンダでは、国土全体に分布していますので、いろんな森で観察することができます。

ヨウム

Grey Parrot

(Psittacus erithacus)

写真提供:秋山知伸さん

無断コピーはお控えください

秋山さんの素敵な写真たちを見てみる↓

http://www.wildlifejapan.com/wildlifejapan/

ヨウムは

ウガンダのどこで見られるの?

ヨウムはアフリカ大陸中央に横長に分布しています。

ウガンダでは、国土全体に分布していますので、いろんな森で観察することができます。

番組のスクリプトを確認したい方は、「もっと読む」をクッリクしてください ↓

29.ヨウム

Grey Parrot

(Psittacus erithacus)

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥は、ヨウムです。

ヨウムはオウム科の鳥で、アフリカ大陸の中央部分東西に分布していて、ウガンダは分布の東の端にあたります。

くちばしから尾の先までが30で英語のgrey parrotの名の通り、全体的にグレーなんですが、尾の部分がとても鮮やかに赤いんです。この鳥、わたしの家の近くにも遊びに来るのでよく見かけるんですけど、初めて見た時、その赤い部分がふんどしに見えてしまって、それ以来「赤ふんくん」と勝手に呼んでいます。

この鳥、惜しいのは悪人顔なんですよね、黒目が小さいからかもしれません。

ただ、この目つきの悪さからは想像できないような鳴き声を聞かせてくれます、ちょっと聞いてやってください!!

いかがでしょう。朝起きた時にたまにこの鳴き声を聞かせてくれるんですよ。

つい探してしまうんです。でも姿見ると悪人顔で赤フンなんですけどね。

さて、オウムというと人間が話したことを繰り返す、いわゆるオウム返しで知られていますが、今日はそんなレベルを超えたオウム界の天才と呼ばれた並外れた知能を持つヨウムのアレックスの話をします。

アレックスは心理学者のペッパーバーグ博士という人に飼われて訓練されたヨウムで、約150の語彙を習得していて、自分で文章を作り、話す内容にもきちんと意味があったそうなんです。

例えば、色も形も材料も異なるものを見せて、どれが灰色?と聞くと、「クギ」のように、48回の実験で81%の正解率だったそうなんですよ。

面白いのは、こうした実験をやっていて、疲れて嫌気がさすと「もうやめるよ」と言って来たらしんですが、それに対して、実験してた人が困った顔をすると「ごめんなさい」とあやまってきたそうです。

他にも、アレックスがバナナが欲しくなって「バナナ 欲しい」と言った時に、実験者が試しに別のものをあげたら、実験者を見つめてもう一度「バナナ 欲しい」と言って来たり、その別のものを一旦くわえたあと、投げつけてくるなんてきともあったそうです。

なんか、こう一回口喧嘩でもしてみたくなってしまいますね。

最後に真面目な話なんですが、ヨウムはウガンダで残念なことにペットとして転売目的の密猟が絶えないんです、また、森林伐採で住処を追いやられてしまって、本当は森の住人なんですあ、都会で暮らしているものも増えてきました。

この鳴き声がこれからもずっと聞けるように、みんなで守って行きたいですね。

以上、今回はヨウムをご紹介しました。

NFA Bird Podcastこの番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料

Bird of East Africa (Book),

Ornithology, Frank B Gill著

IUCN Red Data website,

番組のスクリプトを確認したい方は、「もっと読む」をクッリクしてください ↓

29.ヨウム

Grey Parrot

(Psittacus erithacus)

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥は、ヨウムです。

ヨウムはオウム科の鳥で、アフリカ大陸の中央部分東西に分布していて、ウガンダは分布の東の端にあたります。

くちばしから尾の先までが30で英語のgrey parrotの名の通り、全体的にグレーなんですが、尾の部分がとても鮮やかに赤いんです。この鳥、わたしの家の近くにも遊びに来るのでよく見かけるんですけど、初めて見た時、その赤い部分がふんどしに見えてしまって、それ以来「赤ふんくん」と勝手に呼んでいます。

この鳥、惜しいのは悪人顔なんですよね、黒目が小さいからかもしれません。

ただ、この目つきの悪さからは想像できないような鳴き声を聞かせてくれます、ちょっと聞いてやってください!!

いかがでしょう。朝起きた時にたまにこの鳴き声を聞かせてくれるんですよ。

つい探してしまうんです。でも姿見ると悪人顔で赤フンなんですけどね。

さて、オウムというと人間が話したことを繰り返す、いわゆるオウム返しで知られていますが、今日はそんなレベルを超えたオウム界の天才と呼ばれた並外れた知能を持つヨウムのアレックスの話をします。

アレックスは心理学者のペッパーバーグ博士という人に飼われて訓練されたヨウムで、約150の語彙を習得していて、自分で文章を作り、話す内容にもきちんと意味があったそうなんです。

例えば、色も形も材料も異なるものを見せて、どれが灰色?と聞くと、「クギ」のように、48回の実験で81%の正解率だったそうなんですよ。

面白いのは、こうした実験をやっていて、疲れて嫌気がさすと「もうやめるよ」と言って来たらしんですが、それに対して、実験してた人が困った顔をすると「ごめんなさい」とあやまってきたそうです。

他にも、アレックスがバナナが欲しくなって「バナナ 欲しい」と言った時に、実験者が試しに別のものをあげたら、実験者を見つめてもう一度「バナナ 欲しい」と言って来たり、その別のものを一旦くわえたあと、投げつけてくるなんてきともあったそうです。

なんか、こう一回口喧嘩でもしてみたくなってしまいますね。

最後に真面目な話なんですが、ヨウムはウガンダで残念なことにペットとして転売目的の密猟が絶えないんです、また、森林伐採で住処を追いやられてしまって、本当は森の住人なんですあ、都会で暮らしているものも増えてきました。

この鳴き声がこれからもずっと聞けるように、みんなで守って行きたいですね。

以上、今回はヨウムをご紹介しました。

NFA Bird Podcastこの番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料

Bird of East Africa (Book),

Ornithology, Frank B Gill著

IUCN Red Data website, メガネヒタキ

Brown-throated Wattle-eye

(Platysteira cyanea)

写真提供:Lars Peterssonさん

無断コピーはお控えください

Lars Peterssonさんのアフリカで見られる鳥を見てみる↓

http://www.larsfoto.se/en/gallery/bird-images-from-foreign-trips/cameroon/4622-brown-throated-wattle-eye?res=800

メガネヒタキは

ウガンダのどこで見られるの?

メガネヒタキ

Brown-throated Wattle-eye

(Platysteira cyanea)

写真提供:Lars Peterssonさん

無断コピーはお控えください

Lars Peterssonさんのアフリカで見られる鳥を見てみる↓

http://www.larsfoto.se/en/gallery/bird-images-from-foreign-trips/cameroon/4622-brown-throated-wattle-eye?res=800

メガネヒタキは

ウガンダのどこで見られるの?

メガネヒタキはアフリカ大陸中央に横長に分布しています。

ウガンダでは、国土全体に分布していますので、いろんな森で観察することができます。

番組のスクリプトを確認したい方は、「もっと読む」をクッリクしてください ↓

28.メガネヒタキ

Brown-throated Wattle-eye

(Platysteira cyanea)

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥は、メガネヒタキです。

メガネヒタキはオオハシモズ科の鳥で分布域はアフリカ大陸サハラ砂漠の南を横に長く分布しています。

くちばしから尾の先までが13cmと小さめの鳥であたまから尾に欠けて黒く、お腹は真っ白です。

英語でBrown throated Wattle Eyeというのですが、これはメスの喉から胸にかけてが茶色いことに由来しています。

ちなみにオスは白いんです。

wattle eyeというのが面白くて、wattleは肉の垂れ下がったという意味があるんですが、この鳥は目の上が赤くはれぼったくなっているんです。

メガネヒタキというよりは、「ものもらいヒタキ」と言った方が、覚えやすいのかなと思われます。

おまたせしました、それでは鳴き声をきいていただきましょう。

この番組の英語版で話しているジョニーにいわせると、「Please Come for Breakfast」と言っているように聞こえるとのことなんですが、いかがでしょうか。

この鳴き声、オスとメスのデュエットだったんですがお気づきになりましたか?

オスが前半鳴いて、後半メスがかえしています。

なわばりを維持したり、つがいの絆を強めるためにデュエットするんですが、お聞きのように不自然な間がなく、息ぴったりでさえずるので、とても二羽で歌っているとはおもえないんですね。

鳥は人間よりも聴覚の反応がすぐれています。

合図として先行する鳴きに、ビックリする様な早さで反応することができるんです。

すごいことですが、ぼけっとしていられないってことですよね。

自分が鳥だったらパートナーにずっと試されている気がして、「休みくれ」ってストライキ起こしそうです。

以上、今回はをご紹介しました。

NFA Bird Podcastこの番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料

Bird of East Africa (Book),

鳥の雑学事典 山階鳥類研究所著

Ornithology, Frank B Gill著

IUCN Red Data website,

メガネヒタキはアフリカ大陸中央に横長に分布しています。

ウガンダでは、国土全体に分布していますので、いろんな森で観察することができます。

番組のスクリプトを確認したい方は、「もっと読む」をクッリクしてください ↓

28.メガネヒタキ

Brown-throated Wattle-eye

(Platysteira cyanea)

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥は、メガネヒタキです。

メガネヒタキはオオハシモズ科の鳥で分布域はアフリカ大陸サハラ砂漠の南を横に長く分布しています。

くちばしから尾の先までが13cmと小さめの鳥であたまから尾に欠けて黒く、お腹は真っ白です。

英語でBrown throated Wattle Eyeというのですが、これはメスの喉から胸にかけてが茶色いことに由来しています。

ちなみにオスは白いんです。

wattle eyeというのが面白くて、wattleは肉の垂れ下がったという意味があるんですが、この鳥は目の上が赤くはれぼったくなっているんです。

メガネヒタキというよりは、「ものもらいヒタキ」と言った方が、覚えやすいのかなと思われます。

おまたせしました、それでは鳴き声をきいていただきましょう。

この番組の英語版で話しているジョニーにいわせると、「Please Come for Breakfast」と言っているように聞こえるとのことなんですが、いかがでしょうか。

この鳴き声、オスとメスのデュエットだったんですがお気づきになりましたか?

オスが前半鳴いて、後半メスがかえしています。

なわばりを維持したり、つがいの絆を強めるためにデュエットするんですが、お聞きのように不自然な間がなく、息ぴったりでさえずるので、とても二羽で歌っているとはおもえないんですね。

鳥は人間よりも聴覚の反応がすぐれています。

合図として先行する鳴きに、ビックリする様な早さで反応することができるんです。

すごいことですが、ぼけっとしていられないってことですよね。

自分が鳥だったらパートナーにずっと試されている気がして、「休みくれ」ってストライキ起こしそうです。

以上、今回はをご紹介しました。

NFA Bird Podcastこの番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料

Bird of East Africa (Book),

鳥の雑学事典 山階鳥類研究所著

Ornithology, Frank B Gill著

IUCN Red Data website, Blue-headed Sunbird

(Nectarinia alinae)

写真提供:Kilian Wasmerさん

無断コピーはお控えください

Kilian Wasmerさんのアフリカで見られる鳥を見てみる↓

http://ibc.lynxeds.com/photo/blue-headed-sunbird-cyanomitra-alinae/blue-headed-sunbird-cyanomitra-alinae

ルリガシラタイヨウチョウは

ウガンダのどこで見られるの?

Blue-headed Sunbird

(Nectarinia alinae)

写真提供:Kilian Wasmerさん

無断コピーはお控えください

Kilian Wasmerさんのアフリカで見られる鳥を見てみる↓

http://ibc.lynxeds.com/photo/blue-headed-sunbird-cyanomitra-alinae/blue-headed-sunbird-cyanomitra-alinae

ルリガシラタイヨウチョウは

ウガンダのどこで見られるの?

ルリガシラタイヨウチョウはアルバータイン地溝帯で付近に分布しています。

ウガンダでは、南西部のエチュヤ森林保護区、ブゥインディ国立公園でも観察することができます。

番組のスクリプトを読むには”もっと読む”をクリックしてください。

#27 ルリガシラタイヨウチョウ

(Nectarinia alinae)

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥は、ルリガシラタイヨウチョウです。

なんか、くすぐられて笑いが止まらなくなっちゃったって感じの鳴き方じゃないですかね。

ルリガシラタイヨウチョウはウガンダ、ルワンダ、コンゴ、ブルンジの4カ国にまたがる、アルバータイン地溝滞というプレートの境界線部分でしか見られない貴重な鳥です。

タイヨウチョウの仲間は世界に100種類ぐらいいて、ウガンダでは17種類ぐらい観察されています。

ウガンダでは意外と地味な鳥が多いいのですが、タイヨウチョウは配色がカラフルで目立ちますし、羽に光沢があってキラキラしてまして、そのへんが目を引くんですね。

このルリガシラタイヨウチョウは、背中とお腹は焦げ茶色っぽくて地味ですが、あたまから胸にかけてきれいに光るブルーがキラキラまぶしんです。

くちばしから尾の先までが13cmですが、この5分の1はくちばしの長さです。

というのも、この鳥は花の蜜を吸って生きているので、吸いやすいように、くちばしが細長く三日月カーブを描いていて、ストローみたいな形をしています。

同じように蜜を吸い、ストローみたいなくちばしを持っている鳥にハチドリというのがいます。

見た目似ているので、種類として近いのかなと思ってしまいますが、ハチドリとタイヨウチョウは全然違うんですね。

ハチドリは、アマツバメ目ハチドリ科で、南北アメリカにだけ生息している鳥ですが、タイヨウチョウはスズメ目タイヨウチョウ科で、アジア、アフリカ、オセアニアに生息しています。

これ、以前サイチョウを紹介したときに説明した収斂進化というやつで、種類が違っても似たような環境で似た様なものを食べていると見た目が似てくるというやつですね。

でもタイヨウチョウはハチドリほどホバリングが上手ではないそうです。

タイヨウチョウは、計算高い鳥なんです。

まとまって花が咲いているエリアを、2パターンに使い分けます。

その花が咲いている間自分のだけのなわばりとして守りつつ蜜を独占する場合もあれば、特に独占しないで自由に利用する方法をとることもあります。どちらを選ぶか、、これ、コスト計算しているようなんです。

要するに、縄張り守るために使ったエネルギーをきちんと補えるか、それ以上の花の蜜が確保できると判断すれば、縄張り化するし、その見込みがなければ、守りに労力はかけずに、自由に花の蜜を探して吸うということなんです。

ドラッガーも感心しそうなマネジメントぶりですね。

以上、今回はルリガシラタイヨウチョウをご紹介しました。

NFA Bird Podcastこの番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料

Bird of East Africa (Book),

鳥の雑学事典 山階鳥類研究所著

Ornithology, Frank B Gill著

IUCN Red Data website,

ルリガシラタイヨウチョウはアルバータイン地溝帯で付近に分布しています。

ウガンダでは、南西部のエチュヤ森林保護区、ブゥインディ国立公園でも観察することができます。

番組のスクリプトを読むには”もっと読む”をクリックしてください。

#27 ルリガシラタイヨウチョウ

(Nectarinia alinae)

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥は、ルリガシラタイヨウチョウです。

なんか、くすぐられて笑いが止まらなくなっちゃったって感じの鳴き方じゃないですかね。

ルリガシラタイヨウチョウはウガンダ、ルワンダ、コンゴ、ブルンジの4カ国にまたがる、アルバータイン地溝滞というプレートの境界線部分でしか見られない貴重な鳥です。

タイヨウチョウの仲間は世界に100種類ぐらいいて、ウガンダでは17種類ぐらい観察されています。

ウガンダでは意外と地味な鳥が多いいのですが、タイヨウチョウは配色がカラフルで目立ちますし、羽に光沢があってキラキラしてまして、そのへんが目を引くんですね。

このルリガシラタイヨウチョウは、背中とお腹は焦げ茶色っぽくて地味ですが、あたまから胸にかけてきれいに光るブルーがキラキラまぶしんです。

くちばしから尾の先までが13cmですが、この5分の1はくちばしの長さです。

というのも、この鳥は花の蜜を吸って生きているので、吸いやすいように、くちばしが細長く三日月カーブを描いていて、ストローみたいな形をしています。

同じように蜜を吸い、ストローみたいなくちばしを持っている鳥にハチドリというのがいます。

見た目似ているので、種類として近いのかなと思ってしまいますが、ハチドリとタイヨウチョウは全然違うんですね。

ハチドリは、アマツバメ目ハチドリ科で、南北アメリカにだけ生息している鳥ですが、タイヨウチョウはスズメ目タイヨウチョウ科で、アジア、アフリカ、オセアニアに生息しています。

これ、以前サイチョウを紹介したときに説明した収斂進化というやつで、種類が違っても似たような環境で似た様なものを食べていると見た目が似てくるというやつですね。

でもタイヨウチョウはハチドリほどホバリングが上手ではないそうです。

タイヨウチョウは、計算高い鳥なんです。

まとまって花が咲いているエリアを、2パターンに使い分けます。

その花が咲いている間自分のだけのなわばりとして守りつつ蜜を独占する場合もあれば、特に独占しないで自由に利用する方法をとることもあります。どちらを選ぶか、、これ、コスト計算しているようなんです。

要するに、縄張り守るために使ったエネルギーをきちんと補えるか、それ以上の花の蜜が確保できると判断すれば、縄張り化するし、その見込みがなければ、守りに労力はかけずに、自由に花の蜜を探して吸うということなんです。

ドラッガーも感心しそうなマネジメントぶりですね。

以上、今回はルリガシラタイヨウチョウをご紹介しました。

NFA Bird Podcastこの番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料

Bird of East Africa (Book),

鳥の雑学事典 山階鳥類研究所著

Ornithology, Frank B Gill著

IUCN Red Data website, キムネイロムシクイ

Yellow-breasted Apalis

(Apalis flavida)

写真提供:Casper Badenhorst さん

無断コピーはお控えください

Casper Badenhorstさんの鳥ガイドサイトを見てみる↓

Birding Limpopo

キムネイロムシクイは

ウガンダのどこで見られるの?

キムネイロムシクイはアフリカ大陸のサハラ砂漠以南にところどころ分布しています。

ウガンダでは北西ナイル地区以外国土全体に分布していているので、森やブッシュがあるところなら、チャンスがあります。森のちょっと高めのところを探してみましょう。

キムネイロムシクイ

Yellow-breasted Apalis

(Apalis flavida)

写真提供:Casper Badenhorst さん

無断コピーはお控えください

Casper Badenhorstさんの鳥ガイドサイトを見てみる↓

Birding Limpopo

キムネイロムシクイは

ウガンダのどこで見られるの?

キムネイロムシクイはアフリカ大陸のサハラ砂漠以南にところどころ分布しています。

ウガンダでは北西ナイル地区以外国土全体に分布していているので、森やブッシュがあるところなら、チャンスがあります。森のちょっと高めのところを探してみましょう。

番組のスクリプトを読むには”もっと読む”をクリックしてください。

#26 キムネイロムシクイ

Yellow-breasted Apalis

(Apalis flavida)

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥は、キムネイロムシクイです。

石をカチカチ鳴らしているような、前回ご紹介したタンビコムシクイと良く似た鳴き方ですね。

キムネイロムシクイはちょっと分類が変更されたりして複雑なんですが、セッカ科イロムシクイ属の鳥とされています。

アフリカのサハラ砂漠よりも南側の地域にところどころ分布していて、ウガンダでは北西部をのぞく全域に分布しています。

嘴が黒、頭が灰色、首の後ろからしっぽにかけてうぐいす色をしていて、正面から見ると、首から胸にかけてとってもきれいな黄色が目立ちます。

個体によって、胸の中央部分に黒いワンポイントがあったりなかったりします。

目が赤茶色をしていて、カラーコンタクトですか?と聞きたくなります。

嘴から尾の先までが13cmですが、長さは尾でかせいでいるので、実際見るととても小さく感じます。

この鳥は、森の中だと木の中央から上の部分に、ペアやグループでいることが多いようです。

ムシクイという名の通り、落ち葉を集めて、そこについている虫を食べたりしています。

この集めた木の葉を巣の素材に使っていたりするんですね。

巣の素材には、ほかにもいろんなものを使っていますが、地衣類といって、菌類と藻類が一緒になったものでおじいさんのひげのような形のものが木の幹にはりついていたりするんですけど、これに、嘴や足でクモの糸を器用にからめて、卵形の巣を作るんです。

ここに2、3個卵を産むんですね。

そもそも、鳥が巣を作るのは、天敵や天候不順から自分や卵を守るためです。

卵はだいたい37℃から38度ぐらいに温度を保っておくのが大切なんだそうで、巣の場所、素材や構造がかかわってきます。

キムネイロムシイが作る様な、かごのような巣も、葉っぱをつけて保温に役立たせるんですね。

このほかにも、巣の中の内装に自分の羽毛や他の動物の毛を敷いたりする鳥もいます。

ヨーロッパのキクイタダキの巣では2000枚も羽が敷いてあったそうです。ここまで来ると高級羽毛布団ですね。

また、ガラパゴスには観光客の髪の毛を瞬間的に抜いて内装に使っている鳥がいるそうです。

白髪抜いてくれたら申し分ないんですけどね。

以上、今回はキムネイロムシクイをご紹介しました。

NFA Bird Podcastこの番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料

Bird of East Africa (Book),

Ornithology, Frank B Gill著

IUCN Red Data website,

番組のスクリプトを読むには”もっと読む”をクリックしてください。

#26 キムネイロムシクイ

Yellow-breasted Apalis

(Apalis flavida)

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥は、キムネイロムシクイです。

石をカチカチ鳴らしているような、前回ご紹介したタンビコムシクイと良く似た鳴き方ですね。

キムネイロムシクイはちょっと分類が変更されたりして複雑なんですが、セッカ科イロムシクイ属の鳥とされています。

アフリカのサハラ砂漠よりも南側の地域にところどころ分布していて、ウガンダでは北西部をのぞく全域に分布しています。

嘴が黒、頭が灰色、首の後ろからしっぽにかけてうぐいす色をしていて、正面から見ると、首から胸にかけてとってもきれいな黄色が目立ちます。

個体によって、胸の中央部分に黒いワンポイントがあったりなかったりします。

目が赤茶色をしていて、カラーコンタクトですか?と聞きたくなります。

嘴から尾の先までが13cmですが、長さは尾でかせいでいるので、実際見るととても小さく感じます。

この鳥は、森の中だと木の中央から上の部分に、ペアやグループでいることが多いようです。

ムシクイという名の通り、落ち葉を集めて、そこについている虫を食べたりしています。

この集めた木の葉を巣の素材に使っていたりするんですね。

巣の素材には、ほかにもいろんなものを使っていますが、地衣類といって、菌類と藻類が一緒になったものでおじいさんのひげのような形のものが木の幹にはりついていたりするんですけど、これに、嘴や足でクモの糸を器用にからめて、卵形の巣を作るんです。

ここに2、3個卵を産むんですね。

そもそも、鳥が巣を作るのは、天敵や天候不順から自分や卵を守るためです。

卵はだいたい37℃から38度ぐらいに温度を保っておくのが大切なんだそうで、巣の場所、素材や構造がかかわってきます。

キムネイロムシイが作る様な、かごのような巣も、葉っぱをつけて保温に役立たせるんですね。

このほかにも、巣の中の内装に自分の羽毛や他の動物の毛を敷いたりする鳥もいます。

ヨーロッパのキクイタダキの巣では2000枚も羽が敷いてあったそうです。ここまで来ると高級羽毛布団ですね。

また、ガラパゴスには観光客の髪の毛を瞬間的に抜いて内装に使っている鳥がいるそうです。

白髪抜いてくれたら申し分ないんですけどね。

以上、今回はキムネイロムシクイをご紹介しました。

NFA Bird Podcastこの番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料

Bird of East Africa (Book),

Ornithology, Frank B Gill著

IUCN Red Data website, タンビコムシクイ

Grey-backed Camaroptera

(Camaroptera brevicaudata)

写真提供:Fran Trabalonさん(無断コピーはお控えください)

Fran Trabalonさんのきれいな写真たちとかっこいいサイトを見てみる↓

http://frantrabalon.blogspot.com/

タンビコムシクイは

ウガンダのどこで見られるの?

タンビコムシクイはアフリカ大陸のサハラ砂漠以南中央部に広く分布しています。

ウガンダでは国土全体に分布していているので、森があるところなら、

下の方のブッシュでコソコソしていることでしょう。

タンビコムシクイ

Grey-backed Camaroptera

(Camaroptera brevicaudata)

写真提供:Fran Trabalonさん(無断コピーはお控えください)

Fran Trabalonさんのきれいな写真たちとかっこいいサイトを見てみる↓

http://frantrabalon.blogspot.com/

タンビコムシクイは

ウガンダのどこで見られるの?

タンビコムシクイはアフリカ大陸のサハラ砂漠以南中央部に広く分布しています。

ウガンダでは国土全体に分布していているので、森があるところなら、

下の方のブッシュでコソコソしていることでしょう。

番組のスクリプトを読むには”もっと読む”をクリックしてください。

#25 タンビコムシクイ

Grey-backed Camaroptera

(Camaroptera brevicaudata)

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥は、タンビコムシクイです。

タンビコムシクイはヒタキ科コムシクイ属の鳥です。

アフリカのサハラ砂漠より南側に広く分布していて、ウガンダも全体が生息域になっています。

嘴が黒っぽく、頭から背中にかけて灰色、翼がうぐいす色、お腹は白という、はっきり言って地味な鳥です。

体も小さくて、あたまから嘴から尾までが10cm〜11cmと、日本で最小の鳥と言われるミソサザイとかキクイタダキとかと同じぐらいか、やや小さいぐらいです。

森の下の方の、茂みでコソコソするのが好きな鳥で、鳴き声を聞くことがあっても探そうと思うとなかなか難しい鳥です。

地味でちっちゃい外見とは裏腹に、自己主張が結構強そうな鳥なんです。

運良く見つけられたことがあるんですが、そのときは、背筋ピンと伸びてて姿勢良く立ってたんですね。

小さいくせに、なんかこう胸張って勇ましい感じです。

おまけに頻繁に尾羽を垂直に立ててたり下ろしたりしてまして、目玉の親爺がエクササイズやってるみたいに見えました。

自己主張の強さは姿勢だけじゃなくて、声も大きいんです。

どんなふうに鳴くかというと、石と石をぶつけ合ってカチカチ鳴らすような音だったり、時計のアラームのように鳴いたりします。英語ではGrey backed Camaropteraというのですが、鳴き方が羊のメーメー鳴くのに似ているので、別名「メーメー虫食い」と呼ばれていたりするんですよ。

今日もまたもったいぶってしまいましたが、では、ここで鳴き声のパターンを聴いてみてください。

どうですか?

後半のはたしかにメーメーって聞こえなくもないですね。

さて、きょうは最後に鳥ってどうやって声を出しているのかというお話をします。

わたしたち哺乳類は声帯といって、喉にある筋肉のひだに空気を通して、それをふるわせて声を出していますが、鳥はこの声帯を持っていません。

かわりに、鳴く管と書いて鳴管と呼ばれるものを持っていて、そこで音を出しているんです。

この鳴管は、喉よりも奥の、気管支が肺の手前でちょうど二つに分岐するところについています。

ここで作られた音は長い気管支を通ることによって、より響くようになって、大きな音が出せるようになるというわけなんです。

また、鳥は、「気のう」と呼ばれる空気を肺に入れるポンプの役目をする袋を複数持っています。

これがあることで、肺活量を多くして、能率よく酸素を取り入れることができ、息継ぎしないままでも長く鳴き続けられるんです。

そんなわけで、タンビコムシクイのような小さな鳥でもパワフルなさえずりができるということなんですね。

以上、今回はをタンビコムシクイをご紹介しました。

NFA Bird Podcastこの番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料

Bird of East Africa (Book),

鳥 優美と神秘 鳥の多様な形態と習性、 コリンタッジ著 黒沢令子訳

Ornithology, Frank B Gill著

IUCN Red Data website,

番組のスクリプトを読むには”もっと読む”をクリックしてください。

#25 タンビコムシクイ

Grey-backed Camaroptera

(Camaroptera brevicaudata)

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥は、タンビコムシクイです。

タンビコムシクイはヒタキ科コムシクイ属の鳥です。

アフリカのサハラ砂漠より南側に広く分布していて、ウガンダも全体が生息域になっています。

嘴が黒っぽく、頭から背中にかけて灰色、翼がうぐいす色、お腹は白という、はっきり言って地味な鳥です。

体も小さくて、あたまから嘴から尾までが10cm〜11cmと、日本で最小の鳥と言われるミソサザイとかキクイタダキとかと同じぐらいか、やや小さいぐらいです。

森の下の方の、茂みでコソコソするのが好きな鳥で、鳴き声を聞くことがあっても探そうと思うとなかなか難しい鳥です。

地味でちっちゃい外見とは裏腹に、自己主張が結構強そうな鳥なんです。

運良く見つけられたことがあるんですが、そのときは、背筋ピンと伸びてて姿勢良く立ってたんですね。

小さいくせに、なんかこう胸張って勇ましい感じです。

おまけに頻繁に尾羽を垂直に立ててたり下ろしたりしてまして、目玉の親爺がエクササイズやってるみたいに見えました。

自己主張の強さは姿勢だけじゃなくて、声も大きいんです。

どんなふうに鳴くかというと、石と石をぶつけ合ってカチカチ鳴らすような音だったり、時計のアラームのように鳴いたりします。英語ではGrey backed Camaropteraというのですが、鳴き方が羊のメーメー鳴くのに似ているので、別名「メーメー虫食い」と呼ばれていたりするんですよ。

今日もまたもったいぶってしまいましたが、では、ここで鳴き声のパターンを聴いてみてください。

どうですか?

後半のはたしかにメーメーって聞こえなくもないですね。

さて、きょうは最後に鳥ってどうやって声を出しているのかというお話をします。

わたしたち哺乳類は声帯といって、喉にある筋肉のひだに空気を通して、それをふるわせて声を出していますが、鳥はこの声帯を持っていません。

かわりに、鳴く管と書いて鳴管と呼ばれるものを持っていて、そこで音を出しているんです。

この鳴管は、喉よりも奥の、気管支が肺の手前でちょうど二つに分岐するところについています。

ここで作られた音は長い気管支を通ることによって、より響くようになって、大きな音が出せるようになるというわけなんです。

また、鳥は、「気のう」と呼ばれる空気を肺に入れるポンプの役目をする袋を複数持っています。

これがあることで、肺活量を多くして、能率よく酸素を取り入れることができ、息継ぎしないままでも長く鳴き続けられるんです。

そんなわけで、タンビコムシクイのような小さな鳥でもパワフルなさえずりができるということなんですね。

以上、今回はをタンビコムシクイをご紹介しました。

NFA Bird Podcastこの番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料

Bird of East Africa (Book),

鳥 優美と神秘 鳥の多様な形態と習性、 コリンタッジ著 黒沢令子訳

Ornithology, Frank B Gill著

IUCN Red Data website, オリーブツグミ

Olive Thrush

(Turdus Olivaceus)

写真提供:THE FLACKSさん(無断コピーはお控えください)

THE FLACKSさんのきれいな写真たちとかっこいいサイトを見てみる↓

THE FLACKS Photography

http://www.theflacks.co.za/

鳥のたまごって?

オリーブツグミ

Olive Thrush

(Turdus Olivaceus)

写真提供:THE FLACKSさん(無断コピーはお控えください)

THE FLACKSさんのきれいな写真たちとかっこいいサイトを見てみる↓

THE FLACKS Photography

http://www.theflacks.co.za/

鳥のたまごって?

写真提供: Nottsexminerさん

http://www.flickr.com/photos/nottsexminer/6865812158/

これはおなじツグミ属の仲間の卵です。

青地に斑点模様 気味悪い?

オリーブツグミは

ウガンダのどこで見られるの?

オリーブツグミはアフリカ大陸の東部と南部に分布しています。

ウガンダでは東西。例えば南西部エチュヤ森林保護区と東北部で見られます。

今日も、たべごろ果実を探していることでしょう。

写真提供: Nottsexminerさん

http://www.flickr.com/photos/nottsexminer/6865812158/

これはおなじツグミ属の仲間の卵です。

青地に斑点模様 気味悪い?

オリーブツグミは

ウガンダのどこで見られるの?

オリーブツグミはアフリカ大陸の東部と南部に分布しています。

ウガンダでは東西。例えば南西部エチュヤ森林保護区と東北部で見られます。

今日も、たべごろ果実を探していることでしょう。

番組のスクリプトを読むには”もっと読む”をクリックしてください。

#24 オリーブツグミ

Olive Thrush (Turdus olivaceus)

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥は、オリーブツグミです。

同じツグミ属に日本ではアカハラというのがいるんですけど、それと鳴き声がよく似てますね。

見た目も似ています。

頭から尾にかけてがオリーブ色というか、濃い灰色、嘴と目の周りが黄色です。

アカハラはアカハラって名前がつくくせにお腹の中心部分が白いんですが、このオリーブツグミは全体的にオレンジ色です。

若いオリーブツグミには胸からのどにかけてうろこのような斑点がありますが、大人になるにつれ、消えてゆきます。

この鳥は、東南アフリカに分布していて、ウガンダでは南西部と北東部の標高が高いところに分布しています。

おなじツグミ属では、アフリカツグミというウガンダ全体に分布しているのがいまして、これは毎朝わたしを6時半に起こしてくれます。

オリーブツグミは5m以上の高いところにお椀形の巣をつくって、だいたい2個から3個、青い卵を生むんだそうです。青い卵ってちょっと不気味ですよね。

よし、今日はここで鳥の卵のお話をしましょう。

鳥類はみな、卵を産んで温めてひなを育てます。

魚と違って、鳥の卵は親鳥の体重を支え、かつヒナが壊せる絶妙な固さのカラを持っていて、無脊椎動物や微生物から中のヒナを守る役割を果たしています。

形は卵形と表現されるように、丸いけれども一方の端が他方より尖っています。

巣を作らずに崖に直接産卵するウミガラスの卵なんかはより細長くできていて、転がしてもまっすぐ進まないんですね。円を描くようになっています。これは崖から転がり落ちる可能性を少なくする役割を果たしているんです。

そして、色もいろいろです。さきほどオリーブツグミは青い卵を産むと言いましたが、

うぐいすなんかはアーモンドチョコみたいで食べたくなりますし、ウミガラスなんかは色も模様もひとつずつ違っていたりします。

木のうろなどの暗いところに産卵する鳥は、白い卵を産むものが多くて、これは親鳥が暗闇で間違って卵を潰さないようにするためではないかと言われています。

そして、ツグミ類のように、茶色や黒の斑点がある卵を産むものもいて、これは木漏れ日で陰がチラチラするのにうまくとけ込んで、敵の目をあざむくカモフラージュ効果と言われています。

さらに、この斑点模様が卵のカラの強度を増しているんだそうです。

ただ、卵の色の理由についてはまだよくわかっていません。

鳥は人が見られる可視光線以外の波長もみることができるので、わたしたちの見た目で判断できない様な秘密があるのかもしれませんね。

以上、今回はオリーブツグミをご紹介しました。

NFA Bird Podcastこの番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料

Bird of East Africa (Book),

鳥の雑学事典 山階鳥類研究所著

Ornithology, Frank B Gill著

IUCN Red Data website,

番組のスクリプトを読むには”もっと読む”をクリックしてください。

#24 オリーブツグミ

Olive Thrush (Turdus olivaceus)

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥は、オリーブツグミです。

同じツグミ属に日本ではアカハラというのがいるんですけど、それと鳴き声がよく似てますね。

見た目も似ています。

頭から尾にかけてがオリーブ色というか、濃い灰色、嘴と目の周りが黄色です。

アカハラはアカハラって名前がつくくせにお腹の中心部分が白いんですが、このオリーブツグミは全体的にオレンジ色です。

若いオリーブツグミには胸からのどにかけてうろこのような斑点がありますが、大人になるにつれ、消えてゆきます。

この鳥は、東南アフリカに分布していて、ウガンダでは南西部と北東部の標高が高いところに分布しています。

おなじツグミ属では、アフリカツグミというウガンダ全体に分布しているのがいまして、これは毎朝わたしを6時半に起こしてくれます。

オリーブツグミは5m以上の高いところにお椀形の巣をつくって、だいたい2個から3個、青い卵を生むんだそうです。青い卵ってちょっと不気味ですよね。

よし、今日はここで鳥の卵のお話をしましょう。

鳥類はみな、卵を産んで温めてひなを育てます。

魚と違って、鳥の卵は親鳥の体重を支え、かつヒナが壊せる絶妙な固さのカラを持っていて、無脊椎動物や微生物から中のヒナを守る役割を果たしています。

形は卵形と表現されるように、丸いけれども一方の端が他方より尖っています。

巣を作らずに崖に直接産卵するウミガラスの卵なんかはより細長くできていて、転がしてもまっすぐ進まないんですね。円を描くようになっています。これは崖から転がり落ちる可能性を少なくする役割を果たしているんです。

そして、色もいろいろです。さきほどオリーブツグミは青い卵を産むと言いましたが、

うぐいすなんかはアーモンドチョコみたいで食べたくなりますし、ウミガラスなんかは色も模様もひとつずつ違っていたりします。

木のうろなどの暗いところに産卵する鳥は、白い卵を産むものが多くて、これは親鳥が暗闇で間違って卵を潰さないようにするためではないかと言われています。

そして、ツグミ類のように、茶色や黒の斑点がある卵を産むものもいて、これは木漏れ日で陰がチラチラするのにうまくとけ込んで、敵の目をあざむくカモフラージュ効果と言われています。

さらに、この斑点模様が卵のカラの強度を増しているんだそうです。

ただ、卵の色の理由についてはまだよくわかっていません。

鳥は人が見られる可視光線以外の波長もみることができるので、わたしたちの見た目で判断できない様な秘密があるのかもしれませんね。

以上、今回はオリーブツグミをご紹介しました。

NFA Bird Podcastこの番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料

Bird of East Africa (Book),

鳥の雑学事典 山階鳥類研究所著

Ornithology, Frank B Gill著

IUCN Red Data website, White-Starred Robin

シラボシヤブコマ

(Pogonocichla stellata)

写真提供: Per Holmenさん

Perさんのきれいな鳥の写真たちをもっと見る↓

http://www.pers-birding-pages.com/www.pers-birding-pages.com/Home.html

白い点が、正面からだとまゆげに見えます。

ちょっと損してる気がします。

図鑑で見るより、実物はもっとあざやか。

オスもメスも同じ色です。

シラボシヤブコマは

ウガンダのどこで見られるの?

シラボシヤブコマはアフリカ大陸の南東部分南北に長細く分布しています。

ウガンダでは東西。例えばエチュヤ森林保護区とエルゴン山国立公園で見られます。

今日ものど自慢していることでしょう。

White-Starred Robin

シラボシヤブコマ

(Pogonocichla stellata)

写真提供: Per Holmenさん

Perさんのきれいな鳥の写真たちをもっと見る↓

http://www.pers-birding-pages.com/www.pers-birding-pages.com/Home.html

白い点が、正面からだとまゆげに見えます。

ちょっと損してる気がします。

図鑑で見るより、実物はもっとあざやか。

オスもメスも同じ色です。

シラボシヤブコマは

ウガンダのどこで見られるの?

シラボシヤブコマはアフリカ大陸の南東部分南北に長細く分布しています。

ウガンダでは東西。例えばエチュヤ森林保護区とエルゴン山国立公園で見られます。

今日ものど自慢していることでしょう。

Press "read more" for the full Script of the program

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥は、シラボシヤブコマです。

いろいろレパートリーがあるんですね。

この鳥はしっかり自分たちのなわばりを持っている鳥で、オスもメスもそれを守るために鳴くんですが、鳴き方には地域によって異なってくるそうです。

シラボシヤブコマは、ヒタキ科の鳥で、胸からおなかが鮮やかな黄色、頭と背中部分が青っぽくも見える灰色をしています。オスもメスも成鳥は同じカラーリングで、鳥の世界では珍しくメスが小さめです。

わたし個人の意見ですが、この鳥は横から見るとシュッとした感じでウガンダ流に言うところの、「スマート」という言葉がしっくりくるんですが、正面から見ると、むかし日本の総理大臣をしていた村山首相に似ています。

というのも目の上に白い斑点があって、これがどうも正面から見るとまゆげに見えるんですね。

この鳥はアフリカの南東部に縦長に分布していて、山岳地帯から海抜0m地帯まで分布しています。12種類の亜種がいまして、ウガンダでは、西部と東部に分かれて分布しているんですが、東の部分にはMtエルゴンという山があって、そこにしか住んでいない亜種もいます。この亜種は尾羽が全体的に黒っぽいんです。

実はこのエルゴン山、高さ4321m、アフリカで8番目に高い山で、森林性の鳥の宝庫の山なんです。

ウガンダでは年に一回ビッグバーディングデイという24時間鳥を観察して何種類鳴き声を聞いたり姿を見たかを競うイベントがあるんですが、昨年はこのエルゴン山でわずか24時間で信じられないんですが、275種類を見たという、史上最高記録が出たほどです。

しかもたった5人のチームだったというので、びっくりなんですが、全員鳥のガイドのだったということなんですね、それならなるほど納得ではありますが。

ちなみに、わたしが参加したチームはすいません、なまけもので4時間しかやらなくて52種類でした。

このエルゴン山には実は在来種の竹が生えていて、そこでもこのシラボシヤブコマを見かけることがあります。

タケノコは日本の代表的なたけのこと違って細長いタイプのもので、食べるのは少数派だけれどそれでもいるそうです。

この鳥はこだわりが少ないみたいで、虫も木の実も、いろいろ食べます。

繁殖の時期は、地域差はあるものの決まっていて、季節によって高地から低地に移動したりする鳥もいます。

巣は主にメスが地面に近いところの木のうろや岩の陰に作るそうです。

しかし、托卵の被害者でもあり、このPodcastで以前ご紹介した、ミドリカッコウなんかに、托卵されてしまうことがあるそうです。お気の毒です。

以上、今回はシラボシヤブコマをご紹介しました。

NFA Mountain Podcastこの番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料

Bird of East Africa (Book),

Bradt Uganda, Philip Briggis(Book)

IUCN Red Data website,

Press "read more" for the full Script of the program

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥は、シラボシヤブコマです。

いろいろレパートリーがあるんですね。

この鳥はしっかり自分たちのなわばりを持っている鳥で、オスもメスもそれを守るために鳴くんですが、鳴き方には地域によって異なってくるそうです。

シラボシヤブコマは、ヒタキ科の鳥で、胸からおなかが鮮やかな黄色、頭と背中部分が青っぽくも見える灰色をしています。オスもメスも成鳥は同じカラーリングで、鳥の世界では珍しくメスが小さめです。

わたし個人の意見ですが、この鳥は横から見るとシュッとした感じでウガンダ流に言うところの、「スマート」という言葉がしっくりくるんですが、正面から見ると、むかし日本の総理大臣をしていた村山首相に似ています。

というのも目の上に白い斑点があって、これがどうも正面から見るとまゆげに見えるんですね。

この鳥はアフリカの南東部に縦長に分布していて、山岳地帯から海抜0m地帯まで分布しています。12種類の亜種がいまして、ウガンダでは、西部と東部に分かれて分布しているんですが、東の部分にはMtエルゴンという山があって、そこにしか住んでいない亜種もいます。この亜種は尾羽が全体的に黒っぽいんです。

実はこのエルゴン山、高さ4321m、アフリカで8番目に高い山で、森林性の鳥の宝庫の山なんです。

ウガンダでは年に一回ビッグバーディングデイという24時間鳥を観察して何種類鳴き声を聞いたり姿を見たかを競うイベントがあるんですが、昨年はこのエルゴン山でわずか24時間で信じられないんですが、275種類を見たという、史上最高記録が出たほどです。

しかもたった5人のチームだったというので、びっくりなんですが、全員鳥のガイドのだったということなんですね、それならなるほど納得ではありますが。

ちなみに、わたしが参加したチームはすいません、なまけもので4時間しかやらなくて52種類でした。

このエルゴン山には実は在来種の竹が生えていて、そこでもこのシラボシヤブコマを見かけることがあります。

タケノコは日本の代表的なたけのこと違って細長いタイプのもので、食べるのは少数派だけれどそれでもいるそうです。

この鳥はこだわりが少ないみたいで、虫も木の実も、いろいろ食べます。

繁殖の時期は、地域差はあるものの決まっていて、季節によって高地から低地に移動したりする鳥もいます。

巣は主にメスが地面に近いところの木のうろや岩の陰に作るそうです。

しかし、托卵の被害者でもあり、このPodcastで以前ご紹介した、ミドリカッコウなんかに、托卵されてしまうことがあるそうです。お気の毒です。

以上、今回はシラボシヤブコマをご紹介しました。

NFA Mountain Podcastこの番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料

Bird of East Africa (Book),

Bradt Uganda, Philip Briggis(Book)

IUCN Red Data website, ノドジロムシクイヒヨ

Western Nicator

(Nicator chloris)

写真提供 動物写真家 秋山知伸さん

秋山さんの撮った動物たちをもっと見る↓

http://www.wildlifejapan.com/wildlifejapan/

WesternのほかにEastern Nicatorというのがおります。

見た目、ソックリなんです。

番組中に話している羽のひみつがわかるかな

ノドジロムシクイヒヨ

Western Nicator

(Nicator chloris)

写真提供 動物写真家 秋山知伸さん

秋山さんの撮った動物たちをもっと見る↓

http://www.wildlifejapan.com/wildlifejapan/

WesternのほかにEastern Nicatorというのがおります。

見た目、ソックリなんです。

番組中に話している羽のひみつがわかるかな

Eastern Nicator

(Nicator gularis)

写真提供 Alan Mansonさん

Alanさんのマニアックなベストショットたちをもっと見る!

http://www.flickr.com/photos/12457947@N07/

ノドジロムシクイヒヨは

ウガンダのどこで見られるの?

ノドジロムシクイヒヨはアフリカ大陸の東西に長細く分布しています。

ウガンダは生息地域の最東端。

西部の例えばエチュヤ森林保護区やカニヨパビディ、

ブンシンジロ森林保護区で見られます。

今日もどこかでかくれんぼしていることでしょう。

Eastern Nicator

(Nicator gularis)

写真提供 Alan Mansonさん

Alanさんのマニアックなベストショットたちをもっと見る!

http://www.flickr.com/photos/12457947@N07/

ノドジロムシクイヒヨは

ウガンダのどこで見られるの?

ノドジロムシクイヒヨはアフリカ大陸の東西に長細く分布しています。

ウガンダは生息地域の最東端。

西部の例えばエチュヤ森林保護区やカニヨパビディ、

ブンシンジロ森林保護区で見られます。

今日もどこかでかくれんぼしていることでしょう。

番組のスクリプトを読みたい方は下の「もっと読む」をクリックしてください。

番組のスクリプトを読みたい方は下の「もっと読む」をクリックしてください。

ハイイロオオサンショウクイ

Grey Cuckoo-shrike

(Coracina caesia)

写真提供 動物写真家 秋山知伸さん

秋山さんの撮った動物たちをもっと見る↓

http://www.wildlifejapan.com/wildlifejapan/

ハイイロオオサンショウクイは

ウガンダのどこで見られるの?

ハイイロオオサンショウクイ

Grey Cuckoo-shrike

(Coracina caesia)

写真提供 動物写真家 秋山知伸さん

秋山さんの撮った動物たちをもっと見る↓

http://www.wildlifejapan.com/wildlifejapan/

ハイイロオオサンショウクイは

ウガンダのどこで見られるの?

ハイイロオオサンショウクイはウガンダ北東部、南西部の

標高の高いところ、例えばエチュヤ森林保護区で見られます。

今日もどこかで地味に毛虫を食べていることでしょう。

番組のスクリプトを読みたい方は下の「もっと読む」をクリックしてください。

ハイイロオオサンショウクイはウガンダ北東部、南西部の

標高の高いところ、例えばエチュヤ森林保護区で見られます。

今日もどこかで地味に毛虫を食べていることでしょう。

番組のスクリプトを読みたい方は下の「もっと読む」をクリックしてください。

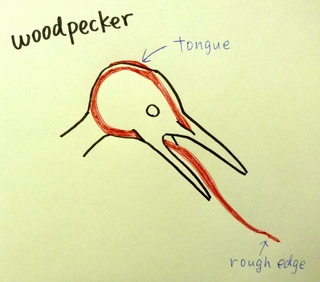

アフリカヤマゲラ

Tullberg's woodpecker

(Campethera tullbergi)

写真提供 Nick Athanasさん

ニックさんのベストショットたちをもっと見る→ http://antpitta.com/

キツツキの舌って、、??

アフリカヤマゲラ

Tullberg's woodpecker

(Campethera tullbergi)

写真提供 Nick Athanasさん

ニックさんのベストショットたちをもっと見る→ http://antpitta.com/

キツツキの舌って、、??

キツツキの仲間は、なが〜〜い舌を持っています。

アフリカヤマゲラは

ウガンダのどこで見られるの?

アフリカヤマゲラはウガンダ西部のエチュヤ森林保護区で見られます。

今日もどこかで、ドリルして虫をさがしていることでしょう。

キツツキの仲間は、なが〜〜い舌を持っています。

アフリカヤマゲラは

ウガンダのどこで見られるの?

アフリカヤマゲラはウガンダ西部のエチュヤ森林保護区で見られます。

今日もどこかで、ドリルして虫をさがしていることでしょう。

番組のスクリプトを読みたい方は下の「もっと読む」をクリックしてください。

もっと読む »#20 アフリカヤマゲラ

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥はアフリカヤマゲラです。

ウーン、こんなこと言うのなんですが、今までとりあげてきた中で一番地味な鳴き声ですね。

アフリカヤマゲラはキツツキ目キツツキ科の鳥です。キツツキの鳴き声ってこんなもんかもしれませんね。

キツツキ科の鳥は大きいのも小さいのも含めて15種類がウガンダでは観察されています。

どれも背中が緑茶のような色をしているんですね。

見分けのポイントは、おなかの模様が水玉模様だったり、たてや横の縞模様だったりして、微妙に違うところと、頭の部分がベレー帽をかぶっているような配色なんですが、この部分の色と模様が異なります。

このアフリカヤマゲラ、おなかの部分はオスメスどちらも緑茶色の横縞模様ですが、ベレー帽の部分がオスとメスで異なっていて、メスは全体的に赤いですが、オスは黒地に白の水玉模様のベレー帽で後頭部が赤くなっています。

キツツキの仲間は、名前のとおり木をつついて、虫を食べているわけですが、木の幹をつつきながら移動するなんて、ちょっと他の鳥にはできないことができるわけで、体つきが他の鳥と違います。

ひみつは足と尾っぽにあります。

鳥の足の指って前3本、うしろ1本なんですが、キツツキの仲間の足は、前2本後ろ2本でアルファベットのKの字のような形をしています。さらに尾羽がほかの羽と比べるとかなり固めにできていて、この二本の下向きの指と尾羽で体を支えているんです。

さらに舌にも秘密があります。

キツツキは舌と骨と書いて舌骨と呼ぶ柔らかくて長い骨を持っているんです。

この骨は嘴の上の部分から始まって後頭部をぐるっと一回りして口から出てくるような長さで、さきっちょはカギのようにギザギザな形状をしています。

虫を捕る時は、木の幹を叩きながら、虫がいるかどうか自分が叩く音で聞き分けて、虫がいたら、穴をあけて、この長い舌をチュルっと飛ばして、ギザギザ部分で虫を引っ掛けて食べる。というわけなんですね。

この話をすると「吹き戻し」っていうおもちゃ、あの、口にくわえてヒュ−と吹くとスルスルと伸びた後、吹くのをやめると先からクルクルと戻ってくるやつを思い出すのはわたしだけでしょうか。

あ、でもあれってキツツキじゃなくてカメレオンをイメージしているんですかね?

以上、今回は、アフリカヤマゲラをご紹介しました。

NFAバードポッドキャスト、この番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料 Bird of East Africa (Book),

IUCN Red Data website,

The Birder's Handbook stanford(Paul Ehrlich, David Dobkin, and Darryl Wheye. 1988. Simon and Schuster, New York)

番組のスクリプトを読みたい方は下の「もっと読む」をクリックしてください。

もっと読む »#20 アフリカヤマゲラ

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥はアフリカヤマゲラです。

ウーン、こんなこと言うのなんですが、今までとりあげてきた中で一番地味な鳴き声ですね。

アフリカヤマゲラはキツツキ目キツツキ科の鳥です。キツツキの鳴き声ってこんなもんかもしれませんね。

キツツキ科の鳥は大きいのも小さいのも含めて15種類がウガンダでは観察されています。

どれも背中が緑茶のような色をしているんですね。

見分けのポイントは、おなかの模様が水玉模様だったり、たてや横の縞模様だったりして、微妙に違うところと、頭の部分がベレー帽をかぶっているような配色なんですが、この部分の色と模様が異なります。

このアフリカヤマゲラ、おなかの部分はオスメスどちらも緑茶色の横縞模様ですが、ベレー帽の部分がオスとメスで異なっていて、メスは全体的に赤いですが、オスは黒地に白の水玉模様のベレー帽で後頭部が赤くなっています。

キツツキの仲間は、名前のとおり木をつついて、虫を食べているわけですが、木の幹をつつきながら移動するなんて、ちょっと他の鳥にはできないことができるわけで、体つきが他の鳥と違います。

ひみつは足と尾っぽにあります。

鳥の足の指って前3本、うしろ1本なんですが、キツツキの仲間の足は、前2本後ろ2本でアルファベットのKの字のような形をしています。さらに尾羽がほかの羽と比べるとかなり固めにできていて、この二本の下向きの指と尾羽で体を支えているんです。

さらに舌にも秘密があります。

キツツキは舌と骨と書いて舌骨と呼ぶ柔らかくて長い骨を持っているんです。

この骨は嘴の上の部分から始まって後頭部をぐるっと一回りして口から出てくるような長さで、さきっちょはカギのようにギザギザな形状をしています。

虫を捕る時は、木の幹を叩きながら、虫がいるかどうか自分が叩く音で聞き分けて、虫がいたら、穴をあけて、この長い舌をチュルっと飛ばして、ギザギザ部分で虫を引っ掛けて食べる。というわけなんですね。

この話をすると「吹き戻し」っていうおもちゃ、あの、口にくわえてヒュ−と吹くとスルスルと伸びた後、吹くのをやめると先からクルクルと戻ってくるやつを思い出すのはわたしだけでしょうか。

あ、でもあれってキツツキじゃなくてカメレオンをイメージしているんですかね?

以上、今回は、アフリカヤマゲラをご紹介しました。

NFAバードポッドキャスト、この番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料 Bird of East Africa (Book),

IUCN Red Data website,

The Birder's Handbook stanford(Paul Ehrlich, David Dobkin, and Darryl Wheye. 1988. Simon and Schuster, New York) ノドグロミツオシエ

Greater Honeguidev

(Indicator indicator)

写真提供 秋山知伸さん 動物写真家

秋山さんのすてきな写真をもっと見る↓

http://www.wildlifejapan.com/wildlifejapan/

ノドグロミツオシエは

ウガンダのどこで見られるの?

ノドグロミツオシエはウガンダ国内のいろんな森で見かけられます。

今日もどこかではちみつの場所を教えていることでしょう。

ノドグロミツオシエ

Greater Honeguidev

(Indicator indicator)

写真提供 秋山知伸さん 動物写真家

秋山さんのすてきな写真をもっと見る↓

http://www.wildlifejapan.com/wildlifejapan/

ノドグロミツオシエは

ウガンダのどこで見られるの?

ノドグロミツオシエはウガンダ国内のいろんな森で見かけられます。

今日もどこかではちみつの場所を教えていることでしょう。

番組のスクリプトを読みたい方は下の「もっと読む」をクリックしてください。

#19 ノドグロミツオシエ

#19 ノドグロミツオシエ

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥はノドグロミツオシエです。

これは木の一番上にとまって鳴いているときの声です。心地よい鳴き声ですねー

ノドグロミツオシエはキツツキ目ミツオシエ科の鳥です。

このミツオシエという名前がおそらくとても気になるところだと思いますが、その説明はちょっともったいぶってあとにします。

ミツオシエ科の鳥はアフリカではサハラ砂漠より南側の地域に約15種類分布しています。

オーリーブ色や茶色をしていてどれもものすごい地味ではありますが、尾羽の両端が白いラインで縁取られているのが特徴で、飛んだ時にそれが目立ちます。

このミツオシエ科の鳥はすべて、托卵するんですが、生まれたばかりのときは、くちばしがカギ状になていて、その先の部分でつついて他のヒナを殺すんですね。

そしてそのくちばしは大人になると、丸くなり、オスにいたってはピンクになって、ほっぺにもほう紅を彷彿とさせる白い点が出てきます。

だんだんオカマの道を歩んで行くのかと思ってしまいます。

この鳥は、托卵もそうですが、ほかの生き物に何かを頼むのが上手なんです。

さあ、もったいぶっておりましたが、ここからは、ミツオシエという名前の話をします。

このノドグロミツオシエ、学名がおもしろくてIndicator indicatorというんです。

Indicatorとは日本語で一言で言えば案内表示という意味で、

なんでこんな名前がついているかというと、この鳥、ミツバチの巣の材料になている蜜蝋を食べるんですが、巣の場所を人に知らせて、壊してもらってから食べるのでこんな名前がついているんです。

詳しく説明しますと、あらかじめミツバチの巣を探し当てておいて、ハチを食べる動物や人に近づいて、鳴いて注意を引くんですね、で、気がついたなと思ったらハチの巣の方向にいったん飛んで、戻って来て、動物がついて来ているか確認するそうなんです。

そして動物に巣を壊してもらって、その巣の蜜蝋を食べるというわけです。

なんて要領の良い鳥なんだろうと思いませんか?

さあ、ではこの鳥がどうやって人や動物にハチの巣があるよって知らせるか聞いてみてください。

さきほどのさえずりとは違った鳴き方をします。

なんか、ひぞひぞ話をしているような鳴き方ですよね。

なんだろなってついていってしまいそうになります。

さて、ミツバチの巣はどうやって探しているのかというのも気になるところです。

これはにおいで探し当てる、つまり嗅覚をつかっているということなんです。

蜜蝋なんて、消化しにくい食べ物なんですが、これをエネルギー源として利用してしまうのもこの鳥のすごいところです。

以上、今回は、頼み上手ノドグロミツオシエをご紹介しました。

NFAバードポッドキャスト、この番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料 Bird of East Africa (Book),

IUCN Red Data website,

The Birder's Handbook stanford(Paul Ehrlich, David Dobkin, and Darryl Wheye. 1988. Simon and Schuster, New York)

番組のスクリプトを読みたい方は下の「もっと読む」をクリックしてください。

#19 ノドグロミツオシエ

#19 ノドグロミツオシエ

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥はノドグロミツオシエです。

これは木の一番上にとまって鳴いているときの声です。心地よい鳴き声ですねー

ノドグロミツオシエはキツツキ目ミツオシエ科の鳥です。

このミツオシエという名前がおそらくとても気になるところだと思いますが、その説明はちょっともったいぶってあとにします。

ミツオシエ科の鳥はアフリカではサハラ砂漠より南側の地域に約15種類分布しています。

オーリーブ色や茶色をしていてどれもものすごい地味ではありますが、尾羽の両端が白いラインで縁取られているのが特徴で、飛んだ時にそれが目立ちます。

このミツオシエ科の鳥はすべて、托卵するんですが、生まれたばかりのときは、くちばしがカギ状になていて、その先の部分でつついて他のヒナを殺すんですね。

そしてそのくちばしは大人になると、丸くなり、オスにいたってはピンクになって、ほっぺにもほう紅を彷彿とさせる白い点が出てきます。

だんだんオカマの道を歩んで行くのかと思ってしまいます。

この鳥は、托卵もそうですが、ほかの生き物に何かを頼むのが上手なんです。

さあ、もったいぶっておりましたが、ここからは、ミツオシエという名前の話をします。

このノドグロミツオシエ、学名がおもしろくてIndicator indicatorというんです。

Indicatorとは日本語で一言で言えば案内表示という意味で、

なんでこんな名前がついているかというと、この鳥、ミツバチの巣の材料になている蜜蝋を食べるんですが、巣の場所を人に知らせて、壊してもらってから食べるのでこんな名前がついているんです。

詳しく説明しますと、あらかじめミツバチの巣を探し当てておいて、ハチを食べる動物や人に近づいて、鳴いて注意を引くんですね、で、気がついたなと思ったらハチの巣の方向にいったん飛んで、戻って来て、動物がついて来ているか確認するそうなんです。

そして動物に巣を壊してもらって、その巣の蜜蝋を食べるというわけです。

なんて要領の良い鳥なんだろうと思いませんか?

さあ、ではこの鳥がどうやって人や動物にハチの巣があるよって知らせるか聞いてみてください。

さきほどのさえずりとは違った鳴き方をします。

なんか、ひぞひぞ話をしているような鳴き方ですよね。

なんだろなってついていってしまいそうになります。

さて、ミツバチの巣はどうやって探しているのかというのも気になるところです。

これはにおいで探し当てる、つまり嗅覚をつかっているということなんです。

蜜蝋なんて、消化しにくい食べ物なんですが、これをエネルギー源として利用してしまうのもこの鳥のすごいところです。

以上、今回は、頼み上手ノドグロミツオシエをご紹介しました。

NFAバードポッドキャスト、この番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料 Bird of East Africa (Book),

IUCN Red Data website,

The Birder's Handbook stanford(Paul Ehrlich, David Dobkin, and Darryl Wheye. 1988. Simon and Schuster, New York) キバシオナガゴシキドリ

Yellow-billed Barbet

(Trachyphonus purpuratus)

Photo by Ronald Donovanさん

Ronaldさんのすごい写真をもっと見る↓

http://www.ronandonovan.com/

キバシオナガゴシキドリは

ウガンダのどこで見られるの?

キバシオナガゴシキドリはウガンダ国内のいろんな森で見かけられます。

きょうもどこかで例のものを運んでいます。

キバシオナガゴシキドリ

Yellow-billed Barbet

(Trachyphonus purpuratus)

Photo by Ronald Donovanさん

Ronaldさんのすごい写真をもっと見る↓

http://www.ronandonovan.com/

キバシオナガゴシキドリは

ウガンダのどこで見られるの?

キバシオナガゴシキドリはウガンダ国内のいろんな森で見かけられます。

きょうもどこかで例のものを運んでいます。

番組のスクリプトを読みたい方は下の「もっと読む」をクリックしてください。

#18 キバシオナガゴシキドリ

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥はキバシオナガゴシキドリです。

なんだか、リコーダーの練習をしている様な鳴き声ですね。

音階がだんだんずれてましたが、調律でもしているのかしらと思ってしまいます。

9月から10月の繁殖期にこの鳴き声が聞かれるということです。

キバシ オナガ ゴシキドリは ハバシ ゴシキドリ科のオナガゴシキドリ属に分類されています。

ウガンダで見られるゴシキドリの仲間は顔のカラーリングに特徴がありまして、この鳥は目の周りと嘴が黄色で、顔のまわりから首にかけて赤いラインで縁取られています。くちばしが大きいのでマンガちっくな顔つきに見えます。

おなかにもうろこ状に黄色く模様が入っていまして、背中の部分は黒っぽいですが、光の加減で青く反射するととてもきれいです。肩にはワンポイントか?とセンスの良さを感じる白いラインが入っています。

やっぱりゴシキドリと呼ばれるだけあってカラフルなんですね。

ちなみにこの仲間に、ホオアカ オナガゴシキドリ というのがいますが、こちらはパッと見、厚化粧感が否めません。気になる方は検索してみてください。

キバシオナガゴシキドリは夫婦仲良く交代で子育てをします。

昆虫を食べることもありますが、大きな嘴を持っているのは、固い木の実を主食としているからなんです。

この鳥、木の実をヒナに食べさせるために巣へと運んでいるわけですが、これがその植物のサバイバルに貢献しているんです。いわゆる運び屋ってやつです。

というのも、植物の方としては、自分の子孫が近くに落ちているままだと、その子孫同士で生き残り競争をすることになってしましますが、鳥たちに遠くに運んでもらうことで、少なくとも自分たちの子孫間での生存競争をやわらげることができます。

鳥は、運んだ先で食料庫にえさをためておくことがあり、たまにためていたことを忘れてそのままにしてしまうことがありますし、運んだ種を飲み込んだとしても、消化できない部分が吐き出されたり、フンとして地面に落とされる可能性が残ります。

そうなったら、植物としてはありがたいわけで、そこから発芽して生きて行くことができるんですね。

ちなみに、消化されてフンとなったほうが、発芽を助けるなんていう説も言われています。

以上、今回は、キバシオナガゴシキドリをご紹介しました。

NFAバードポッドキャスト、この番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料

Bird of East Africa (Book),

IUCN Red Data website,

Orinothorogy -Frank Bgill-(Book)

番組のスクリプトを読みたい方は下の「もっと読む」をクリックしてください。

#18 キバシオナガゴシキドリ

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥はキバシオナガゴシキドリです。

なんだか、リコーダーの練習をしている様な鳴き声ですね。

音階がだんだんずれてましたが、調律でもしているのかしらと思ってしまいます。

9月から10月の繁殖期にこの鳴き声が聞かれるということです。

キバシ オナガ ゴシキドリは ハバシ ゴシキドリ科のオナガゴシキドリ属に分類されています。

ウガンダで見られるゴシキドリの仲間は顔のカラーリングに特徴がありまして、この鳥は目の周りと嘴が黄色で、顔のまわりから首にかけて赤いラインで縁取られています。くちばしが大きいのでマンガちっくな顔つきに見えます。

おなかにもうろこ状に黄色く模様が入っていまして、背中の部分は黒っぽいですが、光の加減で青く反射するととてもきれいです。肩にはワンポイントか?とセンスの良さを感じる白いラインが入っています。

やっぱりゴシキドリと呼ばれるだけあってカラフルなんですね。

ちなみにこの仲間に、ホオアカ オナガゴシキドリ というのがいますが、こちらはパッと見、厚化粧感が否めません。気になる方は検索してみてください。

キバシオナガゴシキドリは夫婦仲良く交代で子育てをします。

昆虫を食べることもありますが、大きな嘴を持っているのは、固い木の実を主食としているからなんです。

この鳥、木の実をヒナに食べさせるために巣へと運んでいるわけですが、これがその植物のサバイバルに貢献しているんです。いわゆる運び屋ってやつです。

というのも、植物の方としては、自分の子孫が近くに落ちているままだと、その子孫同士で生き残り競争をすることになってしましますが、鳥たちに遠くに運んでもらうことで、少なくとも自分たちの子孫間での生存競争をやわらげることができます。

鳥は、運んだ先で食料庫にえさをためておくことがあり、たまにためていたことを忘れてそのままにしてしまうことがありますし、運んだ種を飲み込んだとしても、消化できない部分が吐き出されたり、フンとして地面に落とされる可能性が残ります。

そうなったら、植物としてはありがたいわけで、そこから発芽して生きて行くことができるんですね。

ちなみに、消化されてフンとなったほうが、発芽を助けるなんていう説も言われています。

以上、今回は、キバシオナガゴシキドリをご紹介しました。

NFAバードポッドキャスト、この番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料

Bird of East Africa (Book),

IUCN Red Data website,

Orinothorogy -Frank Bgill-(Book) ミドリカッコウ

African Emerald Cuckoo

(Chrysococcyx cupreus)

Photo by 秋山知伸さん

秋山さんの素敵な動物たちの写真をもっと見る (Wildlife Japan)

ミドリカッコウは

ウガンダのどこで見られるの?

ミドリカッコウはウガンダ国内のいろんな森で見かけられます。

今日もどこかで卵を他の鳥にあずけているかも、、、。

ミドリカッコウ

African Emerald Cuckoo

(Chrysococcyx cupreus)

Photo by 秋山知伸さん

秋山さんの素敵な動物たちの写真をもっと見る (Wildlife Japan)

ミドリカッコウは

ウガンダのどこで見られるの?

ミドリカッコウはウガンダ国内のいろんな森で見かけられます。

今日もどこかで卵を他の鳥にあずけているかも、、、。

番組のスクリプトを読みたい方は下の「もっと読む」をクリックしてください。

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥はミドリカッコウです。

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥はミドリカッコウです。

この鳥はカッコウと名前がついていますが、カッコウとは鳴きません。

鳥のガイドのジョニーは「hello hello george」と聞こえると言っています。

どんなんでしょうね、さっそく聞いてみてください。

hello hello George

たしかにそう言われるとそんなふうに聞こえます。

何はともあれ、かわいい鳴き声ですよね。

カッコウ科の鳥は16種類もウガンダで観察されています。この中には日本のカッコウと同じ属のものが5種類もいて識別が難しいんです。図鑑で見比べると間違い探しやってる気分になります。

しかしこのミドリカッコウは、テリカッコウ属という仲間に含まれていてウガンダで見られる中でも一番カラフルなんです。

頭からお尻にかけての緑色、おなかの黄色がとても鮮やかですが、カッコウらしさも忘れておらず、尾羽と羽を広げた時の内側に縞模様が見られます。

カッコウというと托卵といって、他の鳥に子育てをまかせるものがいます。

このミドリカッコウもその一つです。

托す卵と書いて托卵といいまして、卵を産んだほかのペアの巣の様子を遠くからうかがい、親鳥が留守にしているのを見計らって、その巣に早業で卵を産み落として、そのペアに子育てしてもらうことをいいます。この、ほかのペアというのは、同じ種類の鳥の場合もあれば、違う種類の鳥ということもあります。

違う種類の場合はうまくだませるように、卵の色や大きさが似ている鳥だったりします。

これってちまたで良く聞くニグレクト、育児放棄かい?と思ってしまいますが、

親が親なら子も子なんです。

たいてい、托卵された卵のほうが、もともと産んであった卵よりもはやく孵ります。

ふ化したヒナは攻撃的で、ほかの卵を巣の外へ押し出して、さらにもともとのヒナの声を真似て、エサを催促したりするんです。

育ての親は、自分のヒナだと思い込んでせっせとエサをはこぶんです。

童話のあかずきんちゃんに出てくるオオカミみたいですよね。

カッコウの仲間のうち3分の1以上はこの托卵をすることで知られているんですね。

この托卵、鳥のほかにも、魚類や昆虫にも托卵する生き物がいます。

これにはしっかりメリットがあって、子育てを他に委託することで、時間が出来てより多く卵を産むことができたり、卵を1カ所にまとめて産むのではなく、別々の場所に生むことで、自分の子孫が敵に襲われて全滅してしまう確立を少なくしているわけなんです。

カッコウにしてみると、育児放棄というより、要領がいいと言ってくれといったところでしょうか。

カッコウが托卵をする理由としては、きちんと証明されているわけではありませんが、体温の変動が激しいので、ほかの鳥に卵を温めてもらった方が、孵化しやすいからということも言われています。

それでもやっぱりヒドイ話だなと思ってしまうのはわたしだけでしょうか。

卵を産んだあと、自分のこどもの成長を、ヒューマンドラマっぽくどこかで見ていたりするのかなあ?なんて考えてしまいます。

以上、今回は、ミドリカッコウをご紹介しました。

NFAバードポッドキャスト、この番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料

Bird of East Africa (Book),

IUCN Red Data website,

Orinothorogy -Frank Bgill-(Book)

番組のスクリプトを読みたい方は下の「もっと読む」をクリックしてください。

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥はミドリカッコウです。

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥はミドリカッコウです。

この鳥はカッコウと名前がついていますが、カッコウとは鳴きません。

鳥のガイドのジョニーは「hello hello george」と聞こえると言っています。

どんなんでしょうね、さっそく聞いてみてください。

hello hello George

たしかにそう言われるとそんなふうに聞こえます。

何はともあれ、かわいい鳴き声ですよね。

カッコウ科の鳥は16種類もウガンダで観察されています。この中には日本のカッコウと同じ属のものが5種類もいて識別が難しいんです。図鑑で見比べると間違い探しやってる気分になります。

しかしこのミドリカッコウは、テリカッコウ属という仲間に含まれていてウガンダで見られる中でも一番カラフルなんです。

頭からお尻にかけての緑色、おなかの黄色がとても鮮やかですが、カッコウらしさも忘れておらず、尾羽と羽を広げた時の内側に縞模様が見られます。

カッコウというと托卵といって、他の鳥に子育てをまかせるものがいます。

このミドリカッコウもその一つです。

托す卵と書いて托卵といいまして、卵を産んだほかのペアの巣の様子を遠くからうかがい、親鳥が留守にしているのを見計らって、その巣に早業で卵を産み落として、そのペアに子育てしてもらうことをいいます。この、ほかのペアというのは、同じ種類の鳥の場合もあれば、違う種類の鳥ということもあります。

違う種類の場合はうまくだませるように、卵の色や大きさが似ている鳥だったりします。

これってちまたで良く聞くニグレクト、育児放棄かい?と思ってしまいますが、

親が親なら子も子なんです。

たいてい、托卵された卵のほうが、もともと産んであった卵よりもはやく孵ります。

ふ化したヒナは攻撃的で、ほかの卵を巣の外へ押し出して、さらにもともとのヒナの声を真似て、エサを催促したりするんです。

育ての親は、自分のヒナだと思い込んでせっせとエサをはこぶんです。

童話のあかずきんちゃんに出てくるオオカミみたいですよね。

カッコウの仲間のうち3分の1以上はこの托卵をすることで知られているんですね。

この托卵、鳥のほかにも、魚類や昆虫にも托卵する生き物がいます。

これにはしっかりメリットがあって、子育てを他に委託することで、時間が出来てより多く卵を産むことができたり、卵を1カ所にまとめて産むのではなく、別々の場所に生むことで、自分の子孫が敵に襲われて全滅してしまう確立を少なくしているわけなんです。

カッコウにしてみると、育児放棄というより、要領がいいと言ってくれといったところでしょうか。

カッコウが托卵をする理由としては、きちんと証明されているわけではありませんが、体温の変動が激しいので、ほかの鳥に卵を温めてもらった方が、孵化しやすいからということも言われています。

それでもやっぱりヒドイ話だなと思ってしまうのはわたしだけでしょうか。

卵を産んだあと、自分のこどもの成長を、ヒューマンドラマっぽくどこかで見ていたりするのかなあ?なんて考えてしまいます。

以上、今回は、ミドリカッコウをご紹介しました。

NFAバードポッドキャスト、この番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料

Bird of East Africa (Book),

IUCN Red Data website,

Orinothorogy -Frank Bgill-(Book) タンバリンバト

Tanbourine dove

(Turtur tympanistria)

Photo by Ian Fultonさん

Ianさんの素敵な鳥の写真をもっと見る

タンバリンバトは

ウガンダのどこで見られるの?

タンバリンバトはウガンダ国内のいろんな森で見かけられます。

地面を歩いてえさを探している姿がかわいいんです。

タンバリンバト

Tanbourine dove

(Turtur tympanistria)

Photo by Ian Fultonさん

Ianさんの素敵な鳥の写真をもっと見る

タンバリンバトは

ウガンダのどこで見られるの?

タンバリンバトはウガンダ国内のいろんな森で見かけられます。

地面を歩いてえさを探している姿がかわいいんです。

番組のスクリプトを読みたい方は下の「もっと読む」をクリックしてください。

#16 タンバリンバト

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥はタンバリンバトです。

うーん、これ、ハトだということが分かっていても、鳥というよりは、楽器の音みたいですよね。

わたし、体調悪いときこんな感じで鼻が鳴ることがあります。

ハト科って世界に321種類もいまして、そのうち21種類がウガンダでは観察されています。タンバリンバトは中央アフリカの広い範囲に分布していて、ウガンダ国内でも森があるところならどこでも比較的簡単に見られます。

今日はまず英語の疑問から、、

タンバリンバトの場合、英語だとtabourine doveというんですが、

図鑑を見ていると同じハトでもPegionと名のつくものもいて、doveとpigeonの違いってなんだろ?って思ってしまうんですが、これは、何か科学的な理由で、呼び方が違うということではないそうなんです。

ネイティブスピーカーの研究者は、大きいとpegionで、小さいのはdoveかなあというんですね。

実際、ウガンダのハトを図鑑で調べると、30cm前後のがpegion, 20cm前後のはdove となっていたのでまんざらでもないのかと思いましたが、日本によくいるカワラバトは 30cmぐらいなんですが、rock pegionともrock doveとも呼ばれているようで、結局のところよくわかりません。

他のネイティブスピーカーからは、飼育下のをpegion, 野生のをdoveと区別するなんて意見もありました。

ハト科の鳥というとミルクを与えてヒナを育てることで知られています。

これを素嚢(そのう)乳といいます。

素嚢というのは、鳥の体の一部で、えさを一時的に保管しておける部分で、これがあることで、えさを取りにいく頻度を減らすことができ、天敵から身を守ることができるんです。

ただし、すべての鳥が持っているものではありません。

この素嚢の内壁から分泌される液体を素嚢乳と呼んでいて、タンパク質と脂肪分が牛乳や人間の母乳よりもうんと高い、栄養たっぷりのミルクなんです。

人間とちがって、オスも、メスと同様にこのミルクを作れるんです。これをヒナに2週間ぐらいあたえて育てます。おちちがあるわけではないので、ヒナがくちばしを親鳥の口に突っ込んで分泌される液体をするんですね。

ヒナの時期は、虫とか、固い植物の種なんかは食べられないので、このミルクでタンパク質を補う、ということなんですね。

ハトのほかにも、フラミンゴや皇帝ペンギンも素嚢乳を与えてヒナを育てるんだそうです。

フラミンゴのミルクは赤いらしいんです。羽毛を染める赤い色素カンタキサンチンが含まれているからなんですね。

こんな話になると、いったいどんな味なんだろ、飲みくらべてみたいと思ってしまいます。

以上、今回は、お父さんもミルクで子育て、タンバリンバトをご紹介しました。

NFAバードポッドキャスト、この番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料 Bird of East Africa (Book),

IUCN Red Data website,

The Birder's Handbook stanford(Paul Ehrlich, David Dobkin, and Darryl Wheye. 1988. Simon and Schuster, New York)

番組のスクリプトを読みたい方は下の「もっと読む」をクリックしてください。

#16 タンバリンバト

こんにちは NFA バードポッドキャスト、アフリカ、ウガンダから田中加奈子がお伝えします。

今日ご紹介するウガンダの鳥はタンバリンバトです。

うーん、これ、ハトだということが分かっていても、鳥というよりは、楽器の音みたいですよね。

わたし、体調悪いときこんな感じで鼻が鳴ることがあります。

ハト科って世界に321種類もいまして、そのうち21種類がウガンダでは観察されています。タンバリンバトは中央アフリカの広い範囲に分布していて、ウガンダ国内でも森があるところならどこでも比較的簡単に見られます。

今日はまず英語の疑問から、、

タンバリンバトの場合、英語だとtabourine doveというんですが、

図鑑を見ていると同じハトでもPegionと名のつくものもいて、doveとpigeonの違いってなんだろ?って思ってしまうんですが、これは、何か科学的な理由で、呼び方が違うということではないそうなんです。

ネイティブスピーカーの研究者は、大きいとpegionで、小さいのはdoveかなあというんですね。

実際、ウガンダのハトを図鑑で調べると、30cm前後のがpegion, 20cm前後のはdove となっていたのでまんざらでもないのかと思いましたが、日本によくいるカワラバトは 30cmぐらいなんですが、rock pegionともrock doveとも呼ばれているようで、結局のところよくわかりません。

他のネイティブスピーカーからは、飼育下のをpegion, 野生のをdoveと区別するなんて意見もありました。

ハト科の鳥というとミルクを与えてヒナを育てることで知られています。

これを素嚢(そのう)乳といいます。

素嚢というのは、鳥の体の一部で、えさを一時的に保管しておける部分で、これがあることで、えさを取りにいく頻度を減らすことができ、天敵から身を守ることができるんです。

ただし、すべての鳥が持っているものではありません。

この素嚢の内壁から分泌される液体を素嚢乳と呼んでいて、タンパク質と脂肪分が牛乳や人間の母乳よりもうんと高い、栄養たっぷりのミルクなんです。

人間とちがって、オスも、メスと同様にこのミルクを作れるんです。これをヒナに2週間ぐらいあたえて育てます。おちちがあるわけではないので、ヒナがくちばしを親鳥の口に突っ込んで分泌される液体をするんですね。

ヒナの時期は、虫とか、固い植物の種なんかは食べられないので、このミルクでタンパク質を補う、ということなんですね。

ハトのほかにも、フラミンゴや皇帝ペンギンも素嚢乳を与えてヒナを育てるんだそうです。

フラミンゴのミルクは赤いらしいんです。羽毛を染める赤い色素カンタキサンチンが含まれているからなんですね。

こんな話になると、いったいどんな味なんだろ、飲みくらべてみたいと思ってしまいます。

以上、今回は、お父さんもミルクで子育て、タンバリンバトをご紹介しました。

NFAバードポッドキャスト、この番組はNational Forestry Authority と Nature Ugandaの協力でお伝えしました。

参考資料 Bird of East Africa (Book),

IUCN Red Data website,

The Birder's Handbook stanford(Paul Ehrlich, David Dobkin, and Darryl Wheye. 1988. Simon and Schuster, New York)