« Être féministe, c’est transformer l’impuissance et la colère en énergie constructive. »

Raphaëlle a 73 ans et vient de Vendée.

Féministe de longue date, elle a participé dans les années 1980 à la création d’une association lesbienne féministe à Nanates à l’espace Simone de Beauvoir, qui existe toujours. Elle raconte combien, à l’époque, il fallait déjà affirmer haut et fort son lesbianisme, alors même que ce n’était pas évident. Pour elle, être féministe, c’est transformer l’impuissance et la colère quotidiennes face à la domination patriarcale en une énergie constructive. Elle revendique d’ailleurs sa chance d’être lesbienne, qu’elle considère comme une force et une liberté.

Son féminisme est abolitionniste et radical : elle rejette sans compromis la prostitution, la pornographie et la GPA, qu’elle considère comme des violences patriarcales légitimées par un libéralisme destructeur. Elle s’inquiète aussi de ce qu’elle appelle une « perversion du langage » : certains slogans historiques des luttes féministes sont, selon elle, récupérés et déformés par des courants post-féministes ou queer, qui invisibilisent le combat des femmes.

Elle découvre l’affaire Pélicot par la presse, au moment du procès. L’horreur des faits l’a bouleversée : honte, pitié, mais aussi admiration devant le courage de Gisèle Pélicot, qui a incarné à ses yeux le renversement de la honte, une véritable restitution de la dignité des femmes.

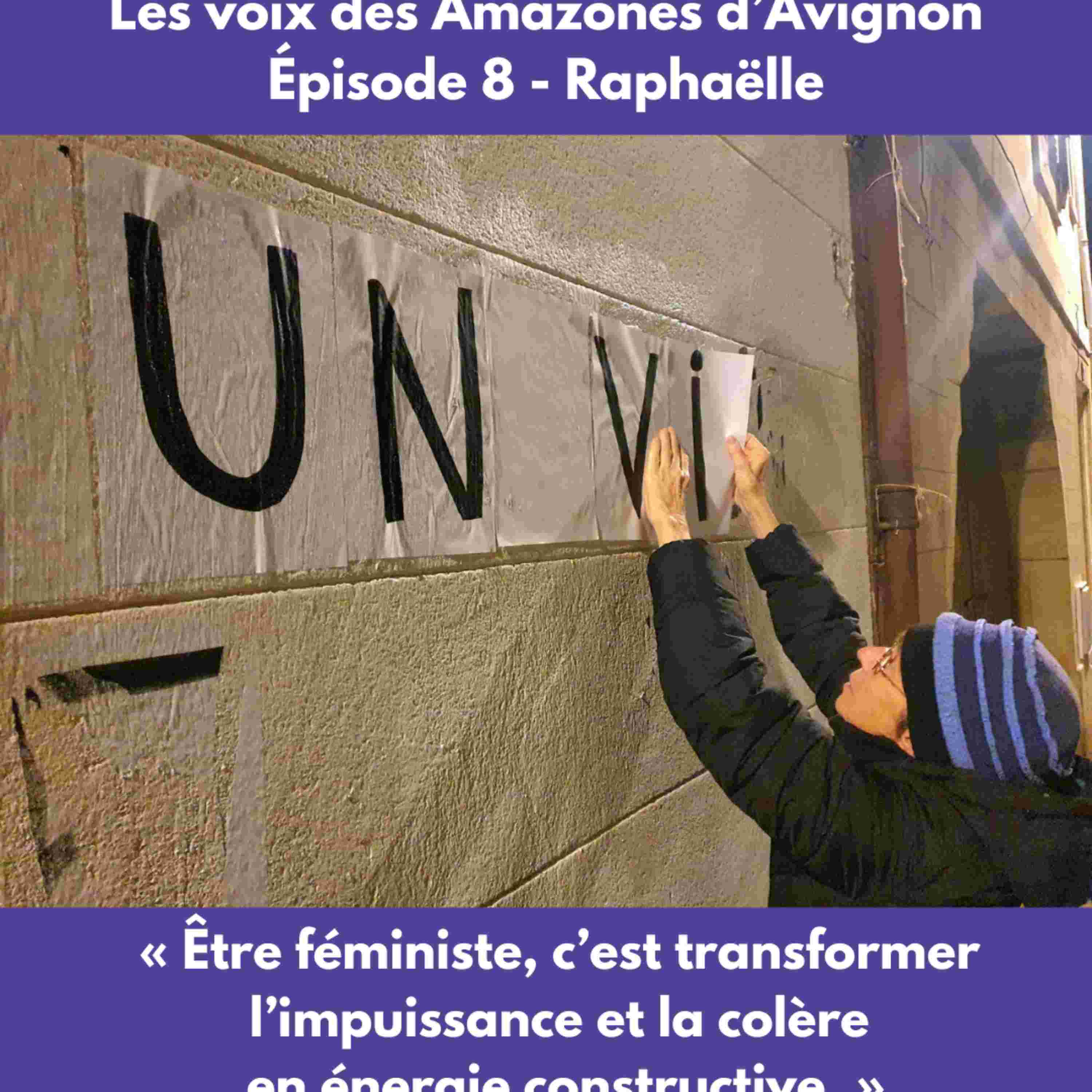

Venue à Avignon pour rendre visite à une amie, elle s’est tout de suite rapprochée des Amazones. Elle se souvient avoir assisté à des interviews où elle a entendu des paroles limpides, justes, qui l’ont soulagée et lui ont donné le sentiment de trouver sa place. Rapidement, elle s’est jointe aux collages et aux actions, restant un mois et demi jusqu’au verdict. Pour elle, ce fut un cadeau : la découverte d’un collectif actif, vivant, auquel elle s’est sentie reliée comme par un « cordon ombilical ».

Le procès reste pour elle un moment fort, un moment d’histoire, où elle a ressenti une véritable communion entre toutes les femmes présentes. Elle évoque des gestes simples mais puissants de sororité, comme prendre une inconnue en larmes dans ses bras et sentir, à travers cet échange, une solidarité indestructible.

Mais elle garde aussi une immense colère contre la justice patriarcale et ses dérives : avocats sexistes, service d’ordre humiliant les femmes, verdicts au rabais. Elle reste marquée par le contraste entre l’ampleur des crimes et la relative clémence des peines, qui lui laissent un goût amer.

Aujourd’hui, elle en tire une certitude : seule la lutte collective sauvera les femmes. Trouver des féministes avec qui l’on partage un combat clair, rester unies face aux vents contraires, voilà ce qui compte. Car pour Raphaëlle, qu’il s’agisse du patriarcat traditionnel ou des nouvelles formes de misogynie masquées sous des habits prétendument progressistes, il faut continuer à se battre, ensemble.