Une émission mensuelle préparée et présentée par Annette Wieviorka, tous les 3 e jeudis du mois de 11h00 à 12h00

Annette Wieviorka, est historienne, spécialiste de la Shoah et de l’histoire des Juifs au XXe siècle. Directrice de recherche au CNRS, elle a été membre de la Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France, dite mission Mattéoli.

Une émission mensuelle préparée et présentée par Annette Wieviorka, tous les 3 e jeudis du mois de 11h00 à 12h00

Annette Wieviorka, est historienne, spécialiste de la Shoah et de l’histoire des Juifs au XXe siècle. Directrice de recherche au CNRS, elle a été membre de la Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France, dite mission Mattéoli.

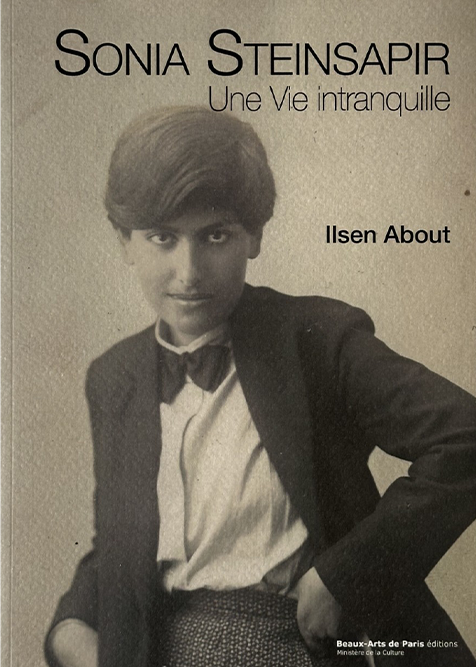

Sonia Steinsapir (1912-1980), née en Russie à l’époque des Tsars, vit en Crimée, à Berlin et à Moscou avant d’émigrer à Paris en 1936. Elle devient étudiante à l’École des Beaux-Arts de Paris et se destine à une carrière d’artiste. Victime de l’antisémitisme sous l’Occupation, elle est déportée dans les camps de Mérignac et Poitiers, où elle rencontre des internés dits Nomades, Manouches, Gitans, Rom et Voyageurs et réalise l’un des rares témoignages graphiques des persécutions antitsiganes en France pendant la Seconde Guerre Mondiale. Elle parvient à résister, s’évade et vit cachée à Paris en 1942 et 1944.

Reprenant ensuite le cours de sa vie, elle est tour à tour illustratrice, dessinatrice puis archiviste au Musée des arts et traditions populaires. Elle poursuit une œuvre inclassable qui témoigne d’une vie traversée par les soubresauts du XXe siècle.

Cette enquête, menée par Ilsen About à partir de nombreuses archives, a permis de reconstituer le destin singulier et les chemins d’une vie bouleversante et intranquille.Les œuvres de Sonia Steinsapir sont présentes dans les collections Musée d’art et d’histoire du judaïsme (mahJ) et du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem).

Sonia Steinsapir (1912-1980), née en Russie à l’époque des Tsars, vit en Crimée, à Berlin et à Moscou avant d’émigrer à Paris en 1936. Elle devient étudiante à l’École des Beaux-Arts de Paris et se destine à une carrière d’artiste. Victime de l’antisémitisme sous l’Occupation, elle est déportée dans les camps de Mérignac et Poitiers, où elle rencontre des internés dits Nomades, Manouches, Gitans, Rom et Voyageurs et réalise l’un des rares témoignages graphiques des persécutions antitsiganes en France pendant la Seconde Guerre Mondiale. Elle parvient à résister, s’évade et vit cachée à Paris en 1942 et 1944.

Reprenant ensuite le cours de sa vie, elle est tour à tour illustratrice, dessinatrice puis archiviste au Musée des arts et traditions populaires. Elle poursuit une œuvre inclassable qui témoigne d’une vie traversée par les soubresauts du XXe siècle.

Cette enquête, menée par Ilsen About à partir de nombreuses archives, a permis de reconstituer le destin singulier et les chemins d’une vie bouleversante et intranquille.Les œuvres de Sonia Steinsapir sont présentes dans les collections Musée d’art et d’histoire du judaïsme (mahJ) et du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem).ESSENTIEL – HISTOIRE

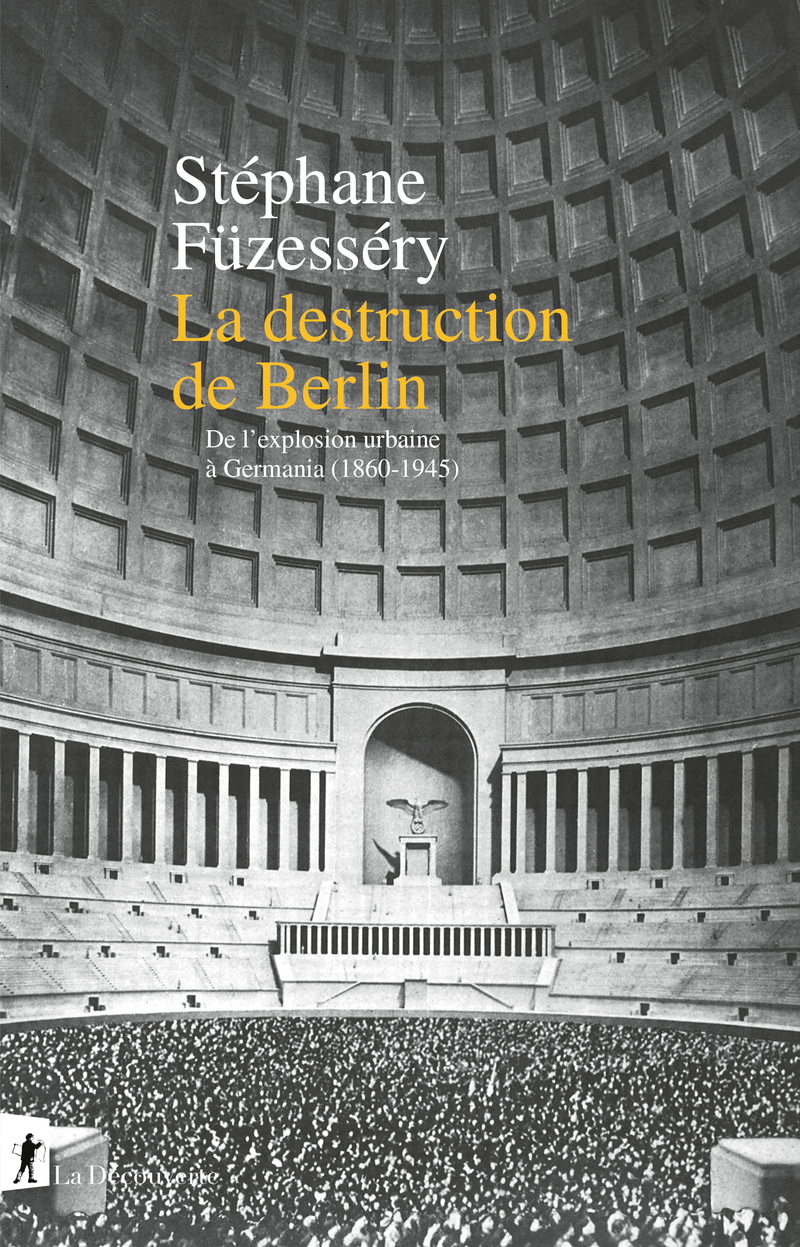

Annette Wieviorka reçoit Stéphane Füzesséry pour son ouvrage « La destruction de Berlin. De l’explosion urbaine à Germania. 1860-1945 » aux éditions La découverte.

La croissance explosive de Berlin entre 1860 et 1910 a-t-elle favorisé la réception du nazisme ? La " décivilisation " qu'a connue l'Allemagne après 1933 est-elle née en réaction à la nouvelle civilisation urbaine apparue en plein cœur du Brandebourg au début du XXe siècle ? Pourquoi les nazis, qui n'ont pourtant cessé de clamer leur haine de la très grande ville, ont-ils voulu transformer leur capitale en une mégalopole de dix millions d'habitants ? Et dans quelle mesure la mise en œuvre de ce projet à partir de 1938 a-t-elle préfiguré la destruction de Berlin par les bombes alliées ?

La croissance explosive de Berlin entre 1860 et 1910 a-t-elle favorisé la réception du nazisme ? La " décivilisation " qu'a connue l'Allemagne après 1933 est-elle née en réaction à la nouvelle civilisation urbaine apparue en plein cœur du Brandebourg au début du XXe siècle ? Pourquoi les nazis, qui n'ont pourtant cessé de clamer leur haine de la très grande ville, ont-ils voulu transformer leur capitale en une mégalopole de dix millions d'habitants ? Et dans quelle mesure la mise en œuvre de ce projet à partir de 1938 a-t-elle préfiguré la destruction de Berlin par les bombes alliées ?

Le livre tente de répondre à ces questions. Envisageant à nouveaux frais l'histoire convulsive de Berlin entre 1860 et 1945, il observe comment deux générations d'Allemands, confrontés au brutal changement d'échelle de leur capitale et aux formes inédites empruntées par la vie métropolitaine, sont parvenus à en surmonter les effets les plus déstabilisants tout en nourrissant de profonds doutes sur la viabilité à long terme de la très grande ville – une forme de peuplement en rupture complète avec la tradition urbaine allemande.

Il apporte ainsi un éclairage neuf sur la détestation nazie de Berlin et sur la manière dont, une fois au pouvoir, les dirigeants du IIIe Reich ont voulu reconstruire leur capitale.

Revenant sur la genèse et la mise en œuvre de ce projet connu sous le nom de Germania, il montre que la destruction de Berlin a commencé avant les bombardements alliés et que le chantier de la mégalopole nazie – par ses besoins en main-d'œuvre et en matériaux – a participé à la fuite en avant du régime vers la guerre, entraînant en retour l'une des plus vastes campagnes de dévastation jamais entreprises contre une ville.

ESSENTIEL, les rendez-vous du jeudi – Annette Wieviorka

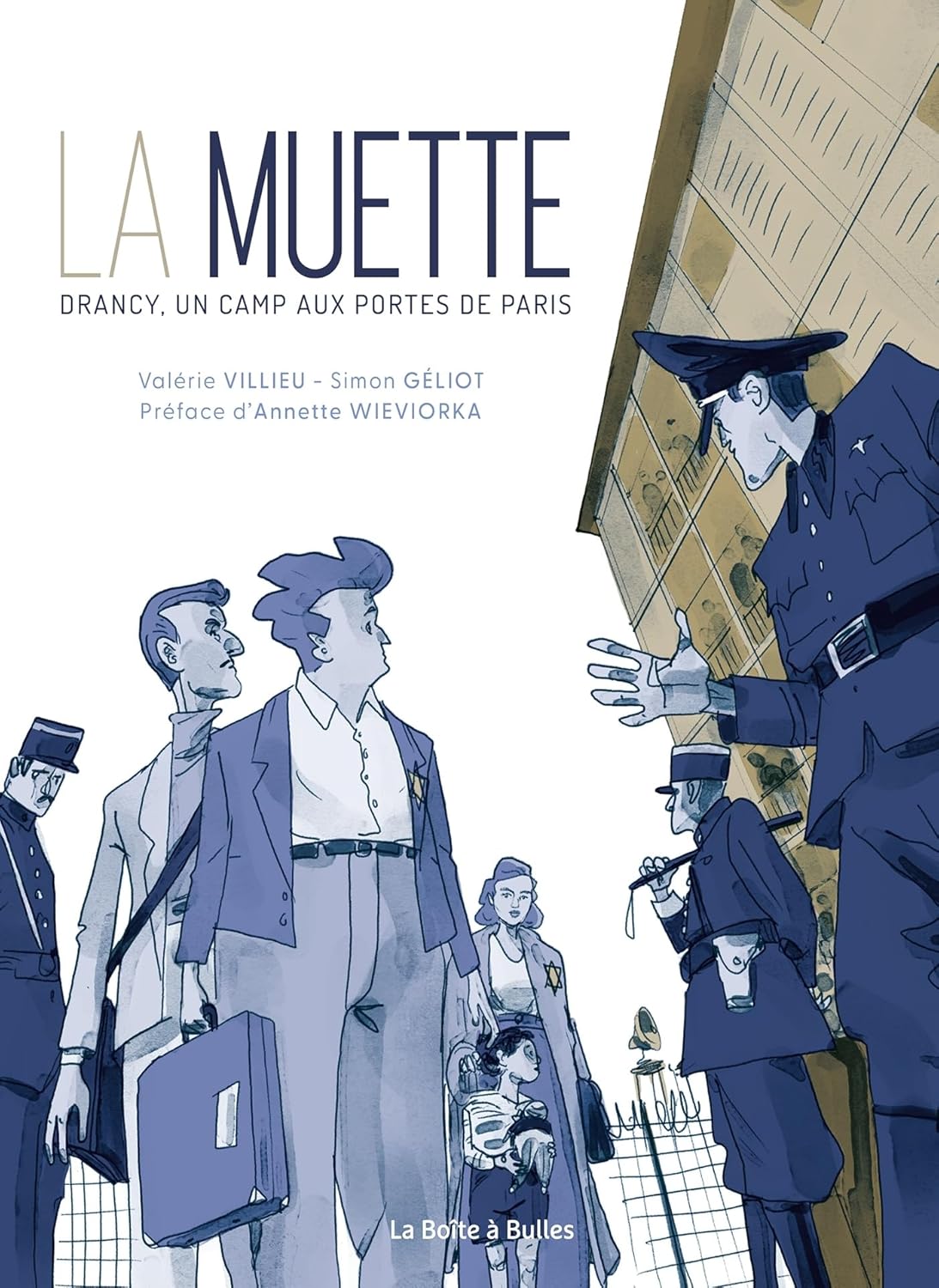

Elle reçoit Valérie Villieu pour son livre « La Muette » aux éditions La boîte à bulle.

À travers différents destins croisés, le camp d'internement de la Muette, à Drancy, raconté pour la première fois en bande dessinée.

À travers différents destins croisés, le camp d'internement de la Muette, à Drancy, raconté pour la première fois en bande dessinée.

20 août 1941, la police française se prépare à arrêter 5000 habitants du 11e arrondissement de Paris, tous de confession juive… Quelques jours plus tard, ils seront 4230 hommes à être emprisonnés dans la cité de La Muette à Drancy.

Durant trois années, la cité verra ainsi passer 67 000 hommes, femmes et enfants en partance pour les camps de la mort… Parmi eux, Béno, Nissim, Jean, Chil, Chana et bien d’autres. Des noms qui sont autant de victimes de la logique d’extermination nazie – et de ses complicités françaises.

Des destins qui se croiseront dans un quotidien rythmé par les rafles et déportations qui emplissent et vident alternativement le camp…

À travers ces histoires, Valérie Villieu et Simon Géliot donnent pour la première fois à voir la vie du camp de La Muette : son organisation, son évolution et le quotidien des interné.e.s qui y sont passés. Un quotidien marqué par la souffrance, la lutte pour survivre mais aussi la solidarité et la foi en un avenir meilleur.

ESSENTIEL, les rendez-vous du jeudi – Annette Wieviorka

Elle reçoit Valérie Lehoux pour le « Hors Série » de Télérama « Ecrits de résistances »

ESSENTIEL, les rendez-vous du jeudi – Histoire - Annette Wieviorka.

Elle reçoit chaque mois une personnalité du monde intellectuel qui fait l'actualité pour un dialogue croisé.

Invité : Régis Schlagdenhauffen, historien et Docteur en sociologie pour « Sexualités clandestines… Outrages à la pudeur : récit de deux siècles de contrôle des mœurs en France » aux Éditions de l'Aube

Qu'est-ce qui impudique ? Où se situe la limite morale dans la sexualité aux yeux de la juste ?

Au terme d'une enquête pointue au sein des tribunaux français, l'auteur explore la notion juridique "d'outrage à la pudeur" pour dévoiler comment celle-ci est en fait un reflet des moeurs d'une société.

Au fil des siècles, des milliers de personnes ont été condamnées pour ce fait, seulement, les pratiques jugées "déviantes" qu'ils pratiquaient ont surtout montré à quel point l'État, a pû contrôler et juger ce qui était immorale ou non.

Retraçant et analysant à partir de 1810, ces différents cas, l'auteur chemine à travers les mondes de l'impudeur et dévoile à travers eux, ceux que l'État et sa justice ont voulu cibler, et qu'elles visent parfois encore.

Régis Schlagdenhauffen est maître de conférences à l'EHESS et membre de l'Iris. Il est spécialisé dans les questions de genre, de sexualité et d'orientations sexuelles.

ESSENTIEL, les rendez-vous du jeudi – Annette Wieviorka

Elle reçoit Judith Lindenberg pour le livre "Le Dibbouk. Fantôme du monde disparu de Samuel Blumenfeld" au MAHJ Actes Sud.

Succès fulgurant dès 1920, immédiatement traduite, la pièce est jouée de Varsovie à Buenos Aires, en passant par Moscou, Paris et New York. OEuvre emblématique du théâtre yiddish et du premier théâtre hébreu, elle inspire metteurs en scène et artistes de l’avant-garde juive. Adaptée au cinéma en 1937, elle donnera le plus ambitieux des fims yiddish et l’un des derniers tournés avant l’invasion de la Pologne.

Après la Shoah, Le Dibbouk opère encore comme oeuvre emblématique de la fécondité du Yiddishland et comme métaphore du monde disparu. On le retrouve à la scène, à l’écran, en littérature, ainsi que dans les oeuvres des artistes contemporains.

Objet majeur de la culture juive, le dibbouk est une clef de compréhension d’une identité hantée par son passé.

Né en 1963, Samuel Blumenfeld est critique de cinéma au quotidien «Le Monde» depuis 1997 et grand reporter au «Monde 2». Il est également l’auteur de «L’Homme qui voulait être prince. Les vies imaginaires de Michal Waszynski »(Grasset, 2006) et d’un roman, «Au nom de la loi», avec comme personnage Steve McQueen (Grasset, 2013). Il est aussi un spécialiste du cinéma américain et a publié un livre d’entretiens avec Brian de Palma, «Brian De Palma. Entretien avec Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud» (Calmann-Lévy, 2001). «Le Dibbouk. Esprits, errance et possession »paraît en 2024.

Pascale Samuel est conservatrice du patrimoine et responsable des collections moderne et contemporaine du musée d’art et d’histoire du Judaïsme. Dirigé par Pascale Samuel et Samuel Blumenfeld «Le Dibbouk Esprits, errance et possession »est publié en 2024.

ESSENTIEL, les rendez-vous du jeudi – Annette Wieviorka

Elle reçoit Denis Charbit pour son livre « Israël, l’impossible État normal » paru aux éditions Calmann Lévy.

Paix impossible avec les Palestiniens, projet d’expansion territoriale, dérive nationaliste de la droite et disparition de la gauche, lutte entre laïcs et orthodoxes, relations déséquilibrées entre Israël et la diaspora...

Paix impossible avec les Palestiniens, projet d’expansion territoriale, dérive nationaliste de la droite et disparition de la gauche, lutte entre laïcs et orthodoxes, relations déséquilibrées entre Israël et la diaspora...

Au moment même où Israël est tenu par certains pour le pire des États, il est plus que jamais nécessaire de reprendre son histoire en pointant l’écart grandissant entre exigence d’être une lumière pour les nations et quête de normalité.

Car Israël apparaît malgré tout comme un État anormal. Sur ce territoire sans frontières subsistent une démocratie sans Constitution et une nation sans citoyenneté, sous le poids d’une armée trop présente et d’une religion trop influente.

Ces tensions révèlent un profond désaccord sur ce qu’est Israël et ce qu’il devrait être, mais elles ne dispensent pas de s’interroger sur les motivations du rejet dont Israël est l’objet.

Dans ce livre achevé à l’ombre du 7 octobre, Denis Charbit analyse les racines de cette crise généralisée et discerne les erreurs de parcours, les choix malheureux, les fautes délibérées. Il invite le lecteur à plonger dans ce bouillonnement, ausculte les impasses dans lesquelles Israël s’est fourvoyé, non sans esquisser les contours d’une nécessaire refondation.

ESSENTIEL — les rendez-vous du jeudi – Annette Wieviorka

Elle reçoit Annie Stora-Lamarre pour son livre Le silence brise : Une traversée migratoire des mondes juifs perdus aux éditions Sylepse.

Réflexion sur l'exil et les mondes disparus, ce livre entreprend de briser le silence du/de la migrant·e qui dissimule tout un pan de la richesse de ses origines par peur de se faire rejeter. Le retour mémoriel, c'est celui de l'autrice sur ses années constantinoises dans les années 1950 dont elle parle tout en questionnant ses propres choix : ce qu'elle garde vivant, ce qu'elle veut transmettre, ce qu'elle veut oublier.

Réflexion sur l'exil et les mondes disparus, ce livre entreprend de briser le silence du/de la migrant·e qui dissimule tout un pan de la richesse de ses origines par peur de se faire rejeter. Le retour mémoriel, c'est celui de l'autrice sur ses années constantinoises dans les années 1950 dont elle parle tout en questionnant ses propres choix : ce qu'elle garde vivant, ce qu'elle veut transmettre, ce qu'elle veut oublier.

Dans ce processus ininterrompu qu'est l'exil comment donner sens au silence initié par la violence du déracinement ? Dans le Paris des années 1960, elle décrit une relégation dans les banlieues, à Sarcelles ou Sartrouville. Elle ressent le regard condescendant de la minorité juive française de culture ashkénaze.

La dureté de cet accueil et ce sentiment d'injustice motivent sa curiosité pour aller à la rencontre de leur chemin migratoire. Ces interrogations croisent ses recherches d'historienne consacrées à la morale et au droit de la de la 3e République, au sein de laquelle la théorie néodarwinienne de la sélection naturelle fonde une pensée hiérarchique et inégalitaire ordonnant "la marche des civilisations vers le progrès".

Le livre entrecroise mémoire et histoire. La traversée des mondes juifs mobilise des sources diverses : archives policières, autobiographies, romans... Cette mobilisation permet de comprendre comment le/la migrant·e juif·ve s'est défait des traumatismes des persécutions pour s'intégrer dans l'ordre juridique républicain. Comment, dans son désir de naturalisation, l'étranger·ère joue entre ce qui relève de l'ordre public et de ce qui est destiné à rester privé.

A contrario, les narrations font surgir de ces silences rusés mille façons flamboyantes d'être juif et juive, mille espaces symboliques, mille lieux, qu'il s'agisse d'enracinement, de migrations, d'expulsion, de dispersion.

Annie Stora-Lamarre a été professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Besançon. Ses travaux avant ce livre ont porté principalement sur la compréhension des figures à risques de la IIIᵉ république. La république des faibles. Les origines intellectuelles du droit républicain, Paris, Armand Colin, 2005.

ESSENTIEL, les rendez-vous du jeudi – Annette Wieviorka.

Elle reçoit Rika Benveniste pour le livre « Louna. Essai de biographie historique » aux éditions Signes et balises.

"Louna parle grec avec un fort accent judéo-espagnol, elle commet de nombreuses fautes, qui tantôt me font honte, tantôt me font rire aux éclats. Dans mon cerveau d’enfant, tante Louna ressemble à ces personnages des histoires drôles d’autrefois, l’oncle Ezra, par exemple, qui se trompe de bus, car il ne sait pas lire les panneaux en grec. La langue maternelle de tante Louna est bien le judéo-espagnol. À l’époque, j’ignore que c’est la langue de ceux qui ne sont pas revenus.” (Rika Benveniste)

Rika Benveniste enquête sur la vie de Louna, Juive de Thessalonique qui exerçait le métier de tapissière d’ameublement, était pauvre et illettrée. De sa vie, il ne reste que très peu de traces. L’historienne est alors amenée à déchiffrer l’histoire de la ville et des Juifs qui la peuplaient – si nombreux avant-guerre, si peu nombreux à avoir survécu à la Shoah. Ce faisant, elle restitue les lieux où ils habitaient, leurs modes de vie et les réseaux de sociabilité.

“Grâce soit rendue à Rika Benveniste d’avoir écrit avec talent, rigueur, sensibilité un livre hommage à cette femme de peu au destin poignant et qui, en l’inscrivant dans l’histoire des Juifs de Thessalonique, nous la rend présente.“ (Annette Wieviorka, Kaddish pour Louna)

Louna. Essai de biographie historique a reçu en Grèce le Grand Prix national de l’essai. Le livre est également publié en anglais par les éditions Yad Vashem.

Rika Benveniste est née à Thessalonique. Après des études à Jérusalem et à Paris, elle est aujourd’hui professeure d’histoire médiévale à l’université de Thessalie, à Volos.

Ses travaux portent sur les rapports entre juifs et chrétiens, la conversion et l’historiographie juive.

Ses recherches sur la Shoah et les premières années de l’après-guerre ont fait l’objet de plusieurs livres : Ceux qui ont survécu : Résistance, déportation, retour. Les Juifs de Salonique dans les années 1940 (traduit en allemand et en anglais) et Les Naufragés. Histoiresfamiliales de l’après-guerre.

ESSENTIEL, les rendez-vous du jeudi – Annette Wieviorka.

Elle reçoit Fabien Lostec pour le livre « Condamnées à mort - l’épuration des femmes collaboratrices 1944-1951 » Chez CNRS-Editions

Un bilan chiffré définitif et exhaustif de l'épuration féminine.

L'épuration et la violence au prisme du genre.

Contrairement à une légende tenace, toutes les femmes collaboratrices n'ont pas été graciées par les tribunaux de l'épuration à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Elles sont 650 à être frappées par la peine capitale, dont 45 sont finalement exécutées. Jamais, depuis la Révolution française, autant de femmes n'avaient été condamnées et mises à mort en si peu de temps.

Qui sont ces condamnées à mort, de quelle façon ont-elles collaboré, comment vivent-elles leur épuration et par qui sont-elles jugées ? Fabien Lostec brosse le portrait individuel et collectif de ces femmes. Il nous montre qu'au-delà de l'image de la collaboratrice sentimentale, elles se sont résolument engagées au service de l'ennemi, ont commis des actions violentes et des tortures, ont provoqué des déportations et des assassinats.

La morale et le droit s'entremêlent lors de leurs procès, puisqu'elles sont accusées d'être de mauvaises épouses et/ou mères et, plus largement, de mauvaises femmes.

L'auteur examine le temps du jugement jusqu'à la mort pour celles dont le recours en grâce est rejeté et n'oublie pas le temps de l'incarcération ni celui de la sortie de prison pour celles qui bénéficient d'une commutation de peine.

Une étude fine qui vient renouveler par le genre l'histoire de l'épuration et de la violence politique.

ESSENTIEL, les rendez-vous du jeudi – Annette Wieviorka

Elle reçoit Marc Perelman pour son ouvrage « 2024 Les Jeux olympiques n’ont pas eu lieu » aux éditions du Détour.

Derrière la grande fête, l’idéologie de la compétition du plus fort sur le plus faible est à l’œuvre, moteur des épreuves sportives, mais aussi de l’ensemble des rapports de force établis à cette occasion : travailleurs contre touristes, belligérants entre eux, santé vs béton et sodas, sécurité vs libertés…

Marc Perelman décortique les documents liant le Comité international olympique à ses partenaires, ainsi que la Charte olympique et l’histoire des Jeux. Il livre également 21 courtes thèses pour faire une bonne fois pour toutes la différence entre le jeu, spontané, gratuit et libre du corps et le sport de compétition et ses dégâts.

Non, l’olympisme n’est pas pacifiste, ni écologique ; il ne fait pas œuvre sociale, n’éduque pas, n’agit pas pour la santé publique, ne respecte pas les territoires qu’il occupe. Il n’a pour horizon que la « croissance » : plus de records, plus de spectateurs, plus d’argent.

Marc Perelman est architecte de formation et professeur émérite à l’Université Paris Nanterre. Il s’intéresse particulièrement au sport sur lequel il a notamment écrit Le Football, une peste émotionnelle (avec Jean-Marie Brohm, Gallimard, 2006) et Smart Stadium : Le stade numérique du spectacle sportif (L’Échappée, 2016).

ESSENTIEL, les rendez-vous du jeudi – Annette Wieviorka

Elle reçoit Sarah Farmer pour son livre « La modernité est dans le pré. La campagne française après 1945 » aux éditions Flammarion.

Depuis la fin du XXᵉ siècle, habiter la campagne française est devenu un fantasme partagé à l'échelle mondiale, mais aussi une réalité. Dans un contexte d'urbanisation et de mondialisation, on ne compte plus les best-sellers qui décrivent l'installation dans une fermette rénovée, ni la floraison de résidences secondaires dans les contrées les plus reculées du territoire.

Pourtant, loin de rendre compte d'une simple nostalgie de retour à un âge d'or des campagnes, ces phénomènes témoignent d'une redéfinition de la ruralité au sein de sociétés post-agraires. La modernité est dans le pré retrace cette mutation sans précédent, tout en replaçant les itinéraires des femmes et des hommes au coeur des transformations du paysage français.

Sarah Farmer analyse notamment la place et le rôle des néoruraux, le bouleversement des terroirs comme en témoigne le travail du grand photographe Raymond Depardon, mais aussi l'immense nostalgie qu'a provoquée le départ de milliers de Français lors de l'exode rural. Entre les utopies de retour à la terre, le succès des mémoires de paysans ou la naissance du mouvement écologiste, c'est une nouvelle France qui se réinvente, contribuant ainsi à redéfinir la place des villes et à interroger les chemins de l'avenir.

Sarah Farmer est professeure à l'université de Californie à Irvine, ancienne élève de Robert Paxton. Parfaitement francophone, elle connaît très bien la France où elle séjourne pour écrire ses livres, notamment dans une ferme au cœur du Limousin. Elle est l'auteure d'un ouvrage remarqué sur le village martyr, Oradour-sur-Glane, 10 juin 1944 (Tempus).

ESSENTIEL, les rendez-vous du jeudi – Annette Wieviorka Elle reçoit Jean-Charles Szurek pour le livre « Gabriel Ersler, Jean-Charles Szurek, des Brigades internationales aux prisons soviétiques. L’autre orchestre rouge » aux éditions Hermann.

Pour ses amis des Brigades internationales, devenus de hauts responsables politiques dans les démocraties populaires, leur compagnon, le docteur Gabriel Ersler, avait disparu au cours de la Deuxième Guerre mondiale.

Ce n’est pas sans surprise qu’ils le voient revenir en 1956, après douze ans de détention dans les prisons soviétiques. Mais il reste muet sur ces années-là, ainsi que sur la période de la guerre. Interrogé par le sociologue Jean-Charles Szurek au cours de trois étés (1985, 1986, 1987), Gabriel Ersler accepte, au soir de sa vie, de livrer le secret qui a bouleversé son existence, la création d’un réseau de renseignement au profit de l’Union soviétique dans le sud de la France de 1942 à 1944, et le prix qu’il en a payé : son emprisonnement en URSS.

Ce livre apporte un éclairage nouveau et rare sur les réseaux de renseignement soviétique en France pendant la Deuxième Guerre mondiale, surtout celui de Robert Beck, et sur les prisons staliniennes, en particulier la prison de Vladimir.ESSENTIEL, les rendez-vous du jeudi – Annette Wieviorka

Elle reçoit Sarah Farmer pour son livre « La modernité est dans le pré. La campagne française après 1945 » aux éditions Flammarion.

Depuis la fin du XXᵉ siècle, habiter la campagne française est devenu un fantasme partagé à l'échelle mondiale, mais aussi une réalité. Dans un contexte d'urbanisation et de mondialisation, on ne compte plus les best-sellers qui décrivent l'installation dans une fermette rénovée, ni la floraison de résidences secondaires dans les contrées les plus reculées du territoire.

Pourtant, loin de rendre compte d'une simple nostalgie de retour à un âge d'or des campagnes, ces phénomènes témoignent d'une redéfinition de la ruralité au sein de sociétés post-agraires. La modernité est dans le pré retrace cette mutation sans précédent, tout en replaçant les itinéraires des femmes et des hommes au cœur des transformations du paysage français.

Sarah Farmer analyse notamment la place et le rôle des néoruraux, le bouleversement des terroirs comme en témoigne le travail du grand photographe Raymond Depardon, mais aussi l'immense nostalgie qu'a provoquée le départ de milliers de Français lors de l'exode rural. Entre les utopies de retour à la terre, le succès des mémoires de paysans ou la naissance du mouvement écologiste, c'est une nouvelle France qui se réinvente, contribuant ainsi à redéfinir la place des villes et à interroger les chemins de l'avenir.

Sarah Farmer est professeure à l'université de Californie à Irvine, ancienne élève de Robert Paxton. Parfaitement francophone, elle connaît très bien la France où elle séjourne pour écrire ses livres, notamment dans une ferme au cœur du Limousin. Elle est l'auteure d'un ouvrage remarqué sur le village martyr, Oradour-sur-Glane, 10 juin 1944 (Tempus).

ESSENTIEL, les rendez-vous du jeudi – Histoire Annette Wieviorka.

Elle reçoit Loïc Marcou pour le livre autour des textes de Marcel Nadjary : « Sonderkommando. Beirkenau 1944-Thessalonique 1947. Résurgence. » Chez Signes et Balises.

“Si l’un de nous parvenait à sortir vivant de là, il pourrait témoigner…”

Marcel Nadjary (1917-1971), Juif grec originaire de Thessalonique, est déporté à Auschwitz au printemps 1944 et affecté au Sonderkommando. Sachant le sort promis aux déportés chargés de la funeste tâche d'accompagner les déportés aux chambres à gaz, puis de vider celles-ci des corps et de les transporter dans les fours crématoires, il écrit une lettre d'adieu à des amis chers et leur décrit la besogne effroyable qu’il effectue sous la contrainte. Puis, il enfouit son manuscrit clandestin dans le sol de Birkenau. Ce document sera retrouvé trente-six ans plus tard, le 24 octobre 1980, 9 ans après sa mort, et sans qu'il ait jamais parlé de ce texte.

Ce témoignage, écrit à "l’épicentre de la catastrophe", est pour la première fois traduit et publié en français, ainsi qu’un second manuscrit, que Marcel Nadjary rédigea en 1947 pour garder une trace de son expérience au cœur de l’enfer de Birkenau.

À l'origine difficilement lisible, le manuscrit a bénéficié de technologie moderne (imagerie multispectrale) qui a permis un déchiffrement de la quasi-totalité du texte. Au vu du caractère exceptionnel de ce document, les éditeurs ont fait le choix d'en proposer la reproduction intégrale, avec sa transcription en vis-à-vis, en respectant l'orthographe utilisée par Nadjary même quand elle était erronée. Il en est de même pour le second manuscrit écrit en 1947 et resté inachevé, dans lequel Nadjary raconte son expérience de résistant et de déporté.

ESSENTIEL, les rendez-vous du jeudi – Histoire

Annette Wieviorka reçoit Isabelle Delabruyère-Neuschwander pour son livre « L’aventure du Buhara. Résistance et déportation. 1940-1945 » chez Orep Editions.

12 février 1941 au soir, baie de la Fresnaye : 15 jeunes hommes, dont 9 élèves pilotes et leur instructeur, embarquent en silence sur le Buhara pour rejoindre l’Angleterre et la France libre du général de Gaulle. Louis Delabruyère, à peine 20 ans, est l’un d’eux. Mais leur tentative échoue… Un témoignage intime rare et très documenté sur le parcours de « Ceux du Buhara ».

Isabelle Delabruyère-Neuschwander est diplômée de l’École nationale des chartes, ancienne directrice des Archives nationales, ancienne inspectrice générale des affaires culturelles.

ESSENTIEL, les rendez-vous du jeudi – Histoire

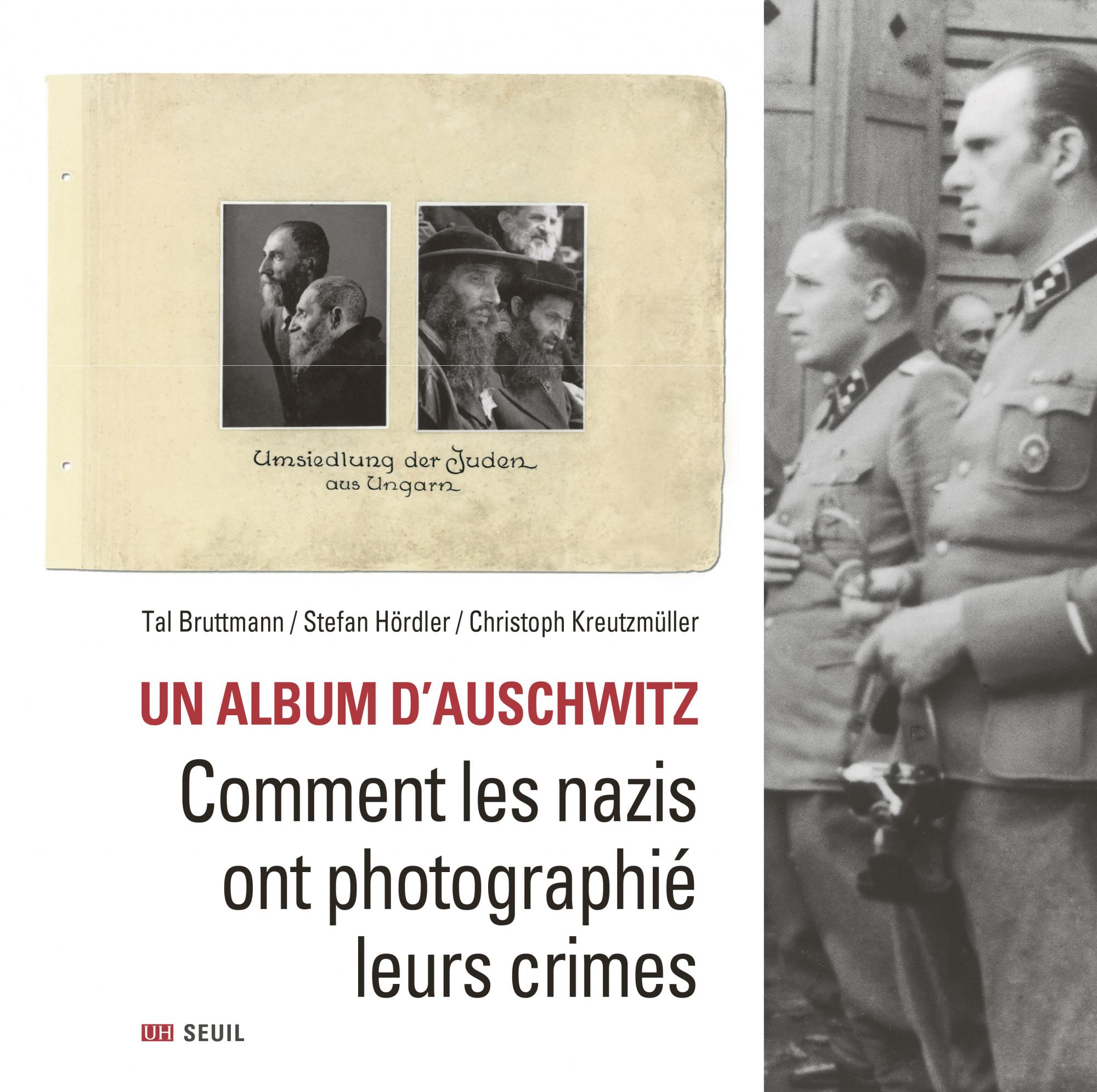

Annette Wieviorka reçoit Tal Bruttmann spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme pour le livre « Un album d'Auschwitz - Comment les nazis ont photographié leurs crimes » co-écrit par Tal Bruttmann - Stefan Hördler - Christoph Kreutzmüller - Préface de Serge Klarsfeld - Traduit par Olivier Mannoni

Entre mi-mai et début juillet 1944, des centaines de milliers de Juifs de Hongrie sont déportés à Auschwitz-Birkenau. Pour montrer à leur hiérarchie la « bonne mise en œuvre » de cette opération logistique d’envergure, des SS photographient les étapes qui mènent de l’arrivée des convois jusqu’au seuil des chambres à gaz, ou au camp pour la minorité qui échappa à la mort immédiate.

Ces photographies, connues sous le nom d’« Album d’Auschwitz », ont été retrouvées par une rescapée, Lili Jacob, à la libération des camps, avant de servir de preuves dans différents procès et de faire l’objet de plusieurs éditions.

Certaines de ces photographies sont même devenues iconiques. Par-delà l’horreur dont elles témoignent, ces images restent pourtant méconnues et difficiles d’interprétation. Ce livre permet d’y jeter un regard neuf. Préfacé par Serge Klarsfeld, fruit de cinq années de recherches franco-allemandes, il analyse l’album dans ses multiples dimensions.

Pour quelle raison a-t-il été réalisé et quand ? Comment a-t-il été constitué ? Que peut-on voir, ou ne pas voir, sur ces photographies ?

Trois historiens reconnus et spécialistes de la persécution des Juifs d’Europe, Tal Bruttmann, Stefan Hördler, Christoph Kreutzmüller, ont mené un remarquable travail d’enquête, recomposant les séries de photographies, analysant des détails passés inaperçus, permettant un travail d’identification et de chronologie inédit.

Dans le même temps, c’est une véritable réflexion sur l’usage des images et de la photographie, de leur violence potentielle mais aussi de leur force de témoignage et de preuve que les historiens proposent. Ce faisant, ils élargissent la connaissance tout en redonnant vie, mouvement et dignité aux personnes photographiées quelques minutes avant une mort dont elles n’avaient pas idée.

ESSENTIEL, les rendez-vous du jeudi – Histoire

Annette Wieviorka reçoit Bénédicte Vergez-Chaignon pour son livre

« Colette en guerre 1939-1945 » aux éditions Flammarion.

« De quelle résistance, de quelle guerre parlerais-je sinon de celles que j’ai vécues ? » écrit Colette en 1945. À cette date, Brasillach, Guitry et Céline s’étonnent bruyamment que la grande écrivaine française soit épargnée par l’opprobre qui les frappe et les sanctions pénales qui les menacent.

N’ont-ils pas tous écrit dans des journaux de la Collaboration ? « Confinée et occupée à la fois », pourrait répondre la romancière qui, à l’instar de la majorité des Français, chercha à survivre sans se commettre avec l’occupant ou ses complices, gérant dans l’angoisse deux écueils majeurs : son immense notoriété qui l’exposait et la menace de la déportation pour son dernier amour, qui était juif.

Alors que Colette est plus que jamais au cœur de notre littérature, cette période de la guerre restait dans sa vie empreinte d’un halo de mystère et de beaucoup de rumeurs. Bénédicte Vergez-Chaignon, passionnée par son œuvre, s’est emparée du sujet.

Et son enquête nourrie d’archives en grande partie inédites nous entraîne dans le quotidien de la célébrité, dans les pas d’une Colette bien plus sensible à l’actualité qu’elle n’a jamais voulu l’avouer, bien plus fine politique qu’elle ne consentait à le reconnaître…

ESSENTIEL, les rendez-vous du jeudi – Histoire

Annette Wieviorka reçoit Corine Defrance, historienne, pour son livre

« Françoise Frenkel, portrait d'une inconnue » aux éditions L'arbalète Gallimard

En 2015, après soixante-dix ans d’un long oubli, Rien où poser sa tête de Françoise Frenkel est redécouvert en France. L’impressionnant parcours de cette femme nous parvient miraculeusement intact, sa librairie française à Berlin, sa fuite dans la France occupée, la déportation à laquelle elle réussit à échapper, son passage en Suisse. Le livre connaît un succès immédiat et est traduit dans plus de onze langues.

Ressuscité, son nom fait surgir de nouveaux documents. Lettres, archives de police et d’État provenant de tous les pays qu’elle a traversés, carton d’inédits conservé pendant quarante ans dans sa famille suisse, publications datées d’avant et après la Seconde Guerre mondiale.

Corine Defrance, historienne spécialisée dans l’histoire franco-allemande, a enquêté pendant cinq ans sur Françoise Frenkel en partant sur ses traces à travers l’Europe, de la Pologne au sud de la France. Elle a collecté et assemblé tous ces documents pour bâtir cette biographie qui nous permet, aujourd’hui, de déchiffrer en profondeur Rien où poser sa tête, et de reconstruire enfin un portrait précis de Françoise Frenkel.

ESSENTIEL, les rendez-vous du jeudi – Histoire

Annette Wieviorka reçoit Sylvie Braibant pour son livre « Les dissemblables. Guy Braibant et Michla Gielman » paru aux éditions Le bord de l’eau.

L'histoire de (dés)amour de Michla Gielman et de Guy Braibant, de Ciepielow au Caire, en passant par Paris et les routes secondaires de la France, dessine une géographie tour à tour romantique et joyeuse, cocasse, farceuse ou pitoyable, pleine de fous rires, de silences, d'espoirs, de combats, de succès, de drames, de désillusions et de rendez-vous manqués.