“未来志异”主播:叶滢

本期嘉宾:灰质(秋韵、吴晓璠、林鹭琪)

“未来志异”是《艺术新闻》主编叶滢发起的一档联结全球不同地方创作者和策展人的谈话节目。

“对自己的命运,我不再是个过客,至于将来前方和周遭会是什么样的,我不曾看见也不想看,因为我希望‘星星’不会死去!”中国早期前卫艺术团体“星星画会”创始团队中唯一的女性艺术家李爽在其自传中如此写道。李爽出生于1957年的北京,作为当时“星星画会”的唯一女性成员,李爽的名字连同她的创作被中国前卫艺术的宏大叙事所遮蔽。1980年代初,李爽因为一段时代对个人问题的错判,错过了轰轰烈烈的“'85新潮”。李爽的遭遇也折射了1980年代初中国女性在个人、家庭、事业上所遇到的困境。

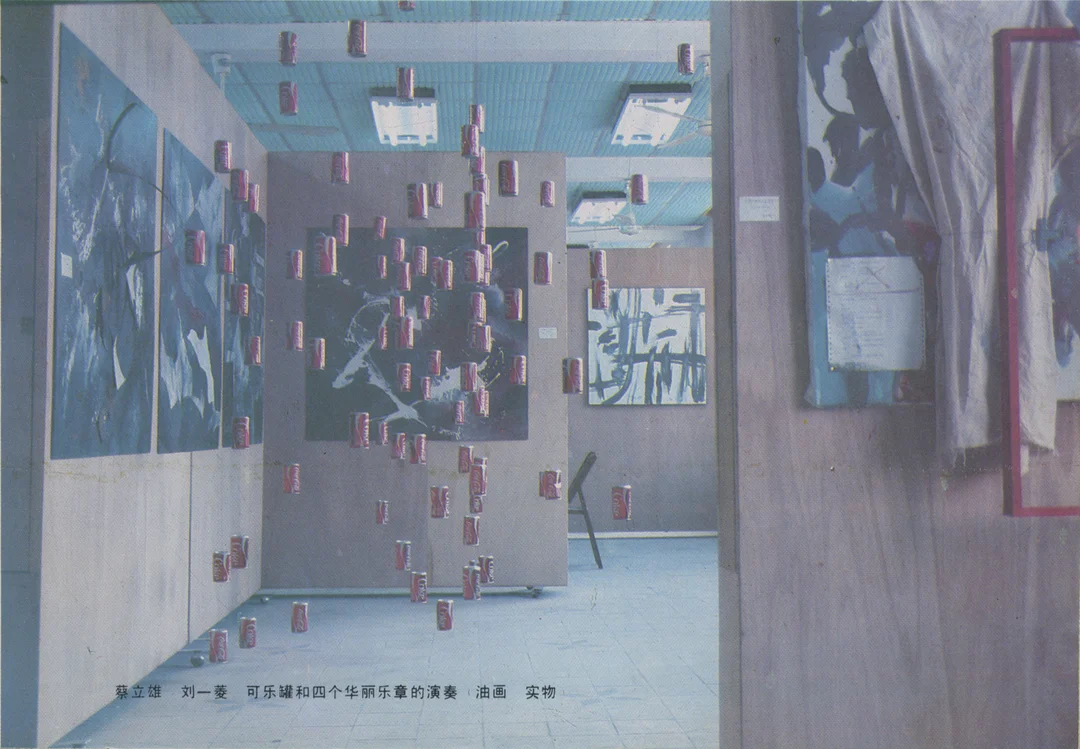

在艺术思潮狂飙突进的1980年代,女性艺术家虽然也活跃于中国当代艺术现场,却多隐身于群体与浪潮之中──前卫艺术运动的宏大叙事轻易地遮蔽了性别的能见度。“厦门达达”成员刘一菱的装置《悬浮的可乐罐》于1986年“厦门达达现代艺术展”上展出,但被《美术》(1986年12月刊)错误署名,刘一菱被标记为“第二作者”。肖鲁在1989年“中国现代艺术展”上向自己的装置作品《对话》中的镜子连开两枪,在肖鲁的激进行为背后,还有一段当时不为人知的个人隐情,而她的沉默也令《对话》和开枪行为标记为她与唐宋的合作作品,直至2004年肖鲁才公开声明她的唯一作者权。

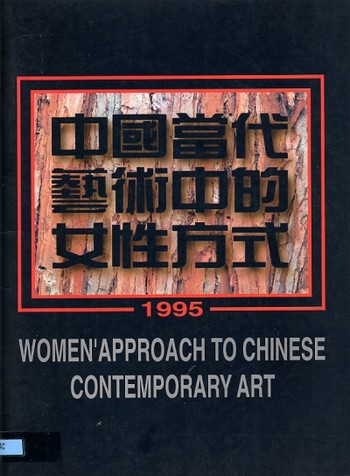

1995年第四次联合国妇女大会在北京召开,在时代的女性浪潮影响下, 1990年代中期也涌现了数个女性艺术展览以及多样的女性艺术创作,评论家廖雯提出“中国当代艺术中的女性方式”,即突出生命意识与身体经验、采用纤维材料,传递感性体验,这一理论尽管具有局限性,却也是对“妇女能顶半边天”的另一种解读。

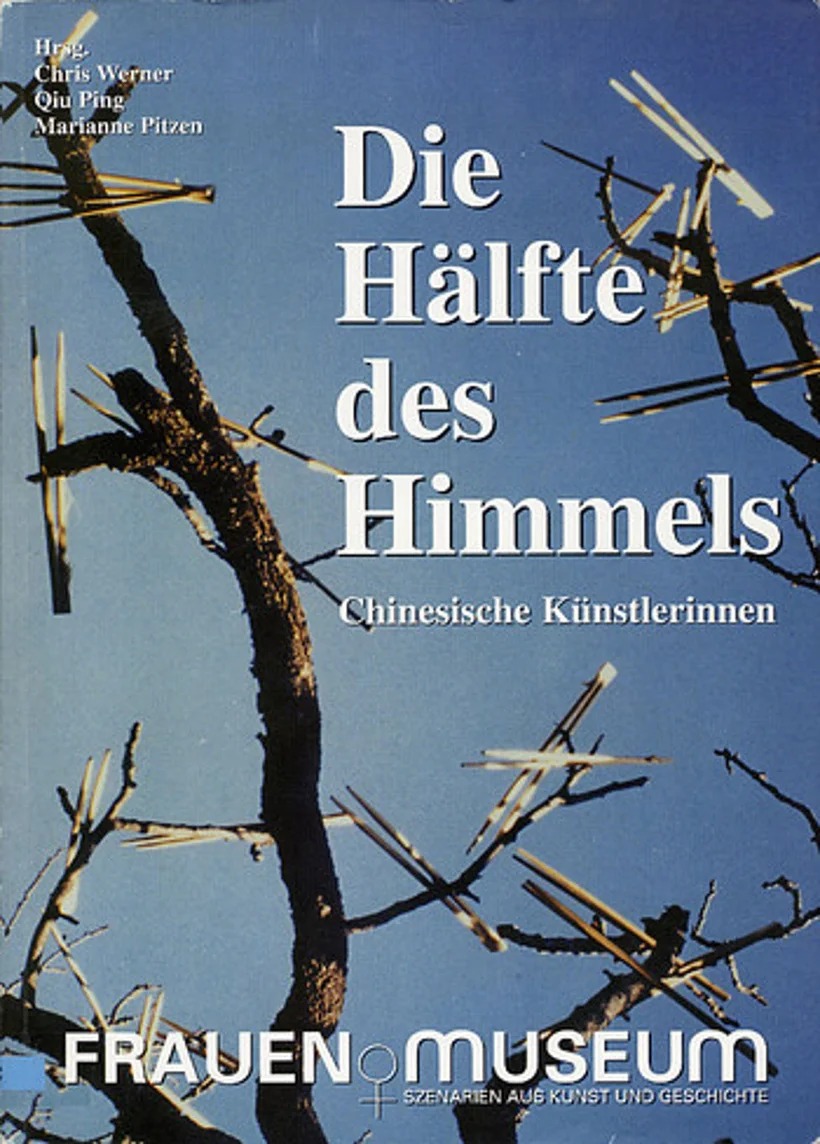

1990年代,中国社会经济开始高速发展,中国当代艺术也随之进入全球视野,但女性艺术家“走出去”却步履艰难。德国波恩艺术博物馆(Kunstmuseum Bonn)1996年举办的展览“今日中国先锋艺术”邀请的30位中国当代艺术家均为男性,对此,馆长在记者会上回应道:“中国女艺术家的档次不足以入选此次艺术展。”德国的女性艺术同行不满此种评价,在当年的三八妇女节,由波恩妇女博物馆(Frauenmuseum Bonn)馆长玛丽安·皮岑(Marianne Pitzen)带领进行抗议。同年六月,旅德中国女性艺术家邱萍参与策展的展览“半边天”在波恩妇女博物馆开幕,26位来自全球各地的中国当代女性艺术家参展,其中包括蔡锦、姜杰、林天苗、沈远、施慧、尹秀珍等至今仍活跃在当代艺术语境中的女性艺术家。

中国女性艺术家在被世界所看见之时,不仅要面对由主流艺术世界的结构性问题,也要挣脱历史因素和社会结构所定义的“女性角色”的束缚,作为艺术家的“她”与作为母亲和/或妻子的“她”博弈。正如1990年移居法国的艺术家沈远,试图以微观生活视角来建立表达,同时,她的创作也强烈地反映了一位离散女性艺术家的内心状况。

“1980年代到1990年代初”的中国正在经历社会转型,文艺思潮和观念在冲击和交融中不断重塑,大时代叙事既能塑造英雄榜样,也会掩盖个体锋芒,在浪潮汹涌之下,中国女性艺术家如何参与书写历史?而她们又为何难以“浮出水面”,抑或“在浮出水面之时又被拉入水下”?

灰质(秋韵、吴晓璠、林鹭琪)是“希克中国艺术研究资助计划2022/23”的获选研究小组,他们的研究成果《潜流:重溯1980年代至1990年代初中国观念艺术史中的女性叙事》已于今年6月在香港M+视觉文化博物馆“M+杂志”刊登。这篇论文基于小组的采访和实地调研,从三个角度(运用现成品,新思潮与传统媒介、工艺、符号的结合,艺术作品中的“女性气质”之演变)探讨了女性艺术家在1980年代到1990年代初具有观念艺术特征的创作转向。

本期“未来志异”邀请了灰质的三位成员,共同重访1980年代至1990年代的中国观念艺术现场,重述李爽、刘一菱、肖鲁、沈远、邱萍、胡冰等一代中国女性艺术家的创作经历与观念变革。“潜流”以新的方式,在这个时代激起回响。

05:37一次保持连结、重拾研究的尝试:“灰质”小组的成立缘起与研究主题的确定

1979年,“星星美展”现场,艺术家李爽在中国美术馆外与观众交谈。左起:刘迅、李爽、王克平,© 李爽,摄影:李晓斌

09:20 “星星画会”创始期唯一女性成员李爽:被宏大叙事裹挟的模糊身影,及其折射的1980年代初中国女性的困境

“厦门达达”成员刘一菱与其创作的装置《悬浮的可乐罐》在1986年“厦门达达现代艺术展”上的合影,© 刘一菱,摄影:吴明

“厦门达达”成员刘一菱的装置《悬浮的可乐罐》于1986年“厦门达达现代艺术展”上展出,但被《美术》(1986年12月刊)错误署名,© 刘一菱

14:01 “厦门达达”成员刘一菱:开放接受新事物,用可乐罐制作装置,却被错误标记为“第二作者”

温普林,《七宗罪──89中国现代艺术展上的七个行为》截图,1989至2009年,M+,香港,© 温普林

19:50“中国现代艺术展”上的枪声:肖鲁的装置作品《对话》及其作品后的一段个人隐衷

沈远,《水床》,水床,水及鱼,75.6×19.6×74.3厘米,1989年,M+,香港,管艺捐赠,2013年 © 沈远

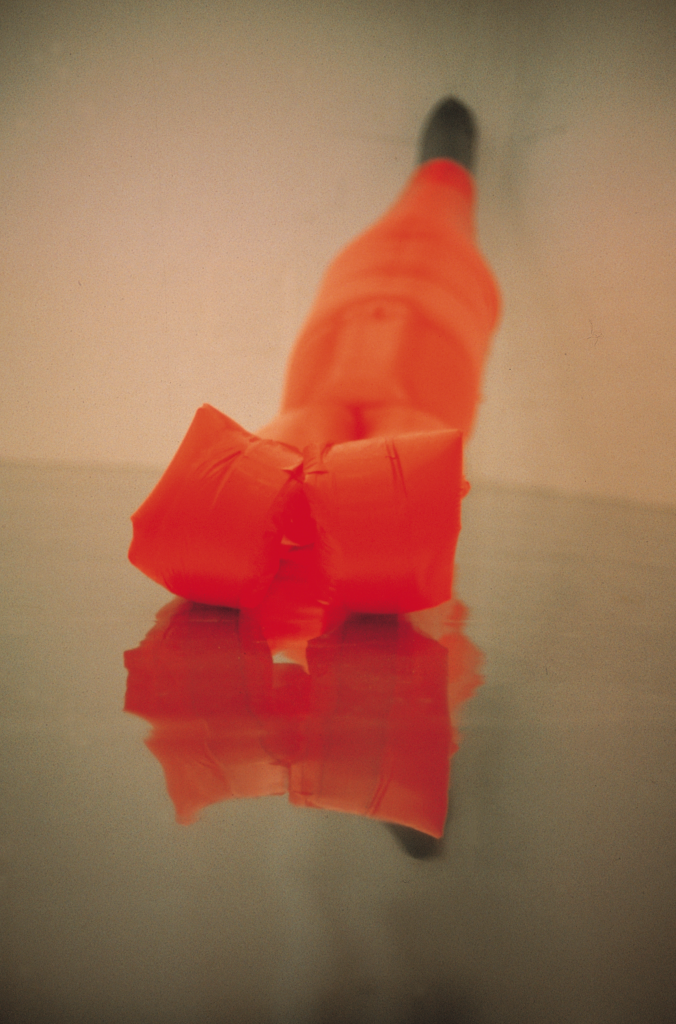

沈远,《歧舌》,1999,鼓风机、塑料布,1200×120×300厘米 ,“歧舌”展览现场图,北九州当代艺术中心,1999年,图片来自艺术家和上海当代艺术博物馆 © 沈远

27:34 移民欧洲的中国女性艺术家如何“穿越周期”、持续发声:沈远创作中的女性微观体悟与身份意识

“半边天:中国女性艺术家”展览图录,1998年,波恩妇女博物馆,德国,图片由邱萍提供 策展人:Chris Werner, 邱萍 参展艺术家:蔡锦、陈海燕、陈幸婉、陈妍音、赤媖、胡冰、黄晖、姜杰、李建丽、李秀勤、林天苗、刘丽萍、潘缨、秦玉芬、 邱萍、沈远、施慧、滕斐、王公懿、吴玛悧、徐虹、杨克勤、尹秀珍、张蕾、张新、朱冰

35:42 90年代中国女性艺术家“走出去”的关键一步:1998年德国波恩妇女博物馆“半边天”展览

“中国当代艺术中的女性方式”展览图录,1995年,北京艺术博物馆,图片来自亚洲艺术文献库

策展人:廖雯

艺术家:蔡锦、陈巧巧、林天苗、刘虹、刘丽萍、潘缨、施慧、宋红、孙国娟、杨克勤、周靖、朱冰

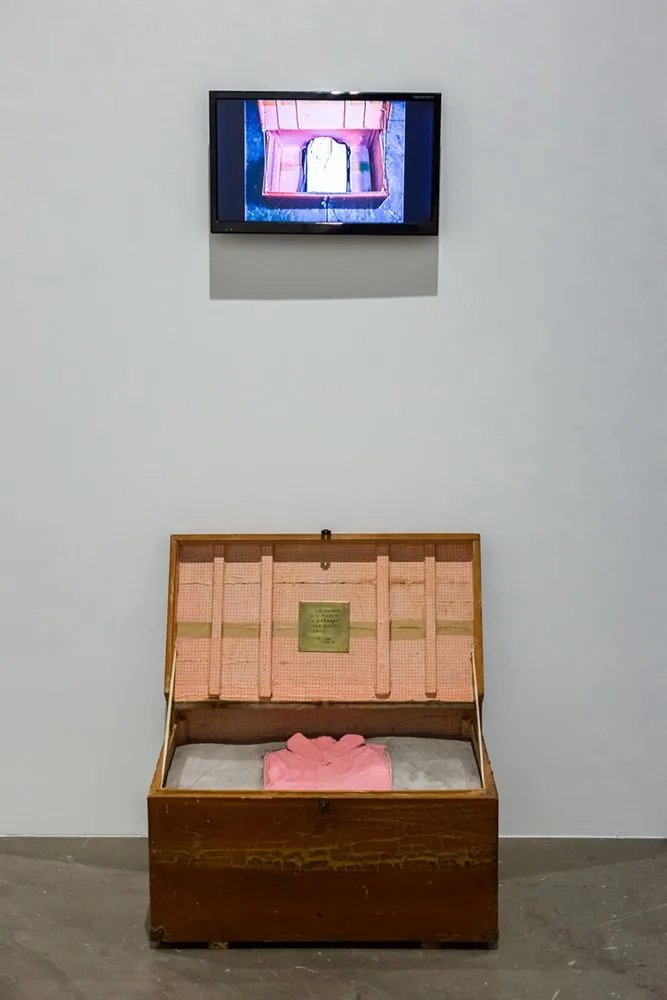

尹秀珍,《衣箱》,1995年,垫纸木箱、衣服、水泥、铜牌及单频道VHSI录影带转数码录像(彩色、无声),M+希克藏品(捐赠),香港 © 尹秀珍

林天苗,《辫》,1998年,数码印刷布本、棉线及单频道数码录像(黑白、无声),M+希克藏品(捐赠),香港 © 林天苗

40:10 1990年代中期中国女性艺术创作浪潮:联合国第四次世界妇女大会的推动,中国女性艺术理论的提出及其局限

48:04 大浪潮叙事下涌动的“潜流”:1980年代到1990年代初,中国女性艺术家为何难以“浮出水面”?

53:58 在改变原有结构的期冀中,寻找团结的可能性

灰质,《潜流:重溯1980年代至1990年代初中国观念艺术史中的女性叙事》

(直播回放)M+ 讲谈说论|潜流:重溯中国观念艺术史中的女性叙事

https://book.douban.com/subject/24827120/?dt_dapp=1

叶滢是《艺术新闻》的创刊主编,她也是一位文化评论人与艺术项目策划人。她发起了《正在到来的绿色文艺复兴》《可持续的博物馆,可持续的艺术》等多个论坛,与艺术、建筑、设计、科学领域的同道开启跨领域的对话。2022年她在昆明当代美术馆策划了展览《蘑菇之语:万物互联的网络》,2023年她主编的《艺术新闻》发起了“永续之籽”教育计划。她所写的《窑变798》讲述了北京798艺术区艺术生态的演变。她还是系列纪录片《艺文中国》的主要撰稿人,并参与策划“‘世界看见’中国少数民族文化保护与发展”等文化项目。

灰质

灰质是2022年成立于上海的研究小组,成员包括秋韵、吴晓璠和林鹭琪,现阶段的研究重点为1970至1990年代中国女性艺术家的观念主义实践。

秋韵毕业于纽约大学Tisch艺术学院,获艺术政治硕士学位,现为独立策展人和研究者,长期关注女性艺术家和艺术工作者的处境。她曾任尤伦斯当代艺术中心展览部副总监及策展人(2019–2022),以及上海油罐艺术中心(2017–2018)和上海龙美术馆(2015–2017)的策展人。参与策划组织超过十五场展览,包括“托马斯·迪曼德:历史的结舌”、“非物质/再物质:计算机艺术简史”、“李爽:如果云知道”等。她亦是2023至2024年度德国总理奖学金获奖者。

吴晓璠是研究者,现于加拿大渥太华卡尔顿大学文化研究系攻读博士学位。她的研究专注中国当代艺术,尤其侧重影像、行为艺术、新媒体以及展览史。她于2020年获得纽约大学艺术研究院艺术史硕士学位,并完成毕业论文《在十字路口:“后感性:异形与妄想”中的影像艺术》;2018年获伊利诺伊大学香槟分校艺术史荣誉学士学位,毕业论文题为 《余震:89后的中国行为艺术》。

林鹭琪毕业于厦门大学艺术管理专业,现为策展人和设计师,也是AXIS Art Project的成员之一,持续关注中国城市化进程中在地文化和人造景观的变迁。他曾任职于尤伦斯当代艺术中心展览部 (2018–2022),现任职于厦门宝龙艺术中心。参与策划组织的展览包括“厦门肉食公司”、“紧急中的沉思”、“意游未境:城市意象的建立与解散”等。

——

视觉设计:孙浚良

片头制作:马海平

音频剪辑:孙哲

后期编辑:姚佳南

Contacts: archipelago.future@gmail.com

——